Freddy Malot – mars 1999

Église Réaliste Mondiale

________

Éditions de l’Évidence – 2010

2 montée de la Rochette, 69 300 Caluire

Ménage Privé

I

Quel Patriarcat ?

Primitifs

Civilisés

Communistes

Ménage Privé

1- Les Époux :

2- L’Homme :

Écologie

Marchandise-Richesse

Mentalités

II

Matriarcat

Races

Les Sémites selon les Rabbins

Document : De l’harmonie entre l’Église et la Synagogue

Fécondité et Matriarcat

Sarah

Ismaël

Rebecca

Isaac

Document : Louis de Bonald, “Condorcet” – 1795

Âge de Pierre, âge d’abondance

1- Les Colons :

2- Sahlins :

3- Analyse :

4- Les Jésuites :

“Romulus” et le Ménage Privé

Abbé Gaume : Histoire de la Société domestique

Saint Augustin : la Cité de Dieu

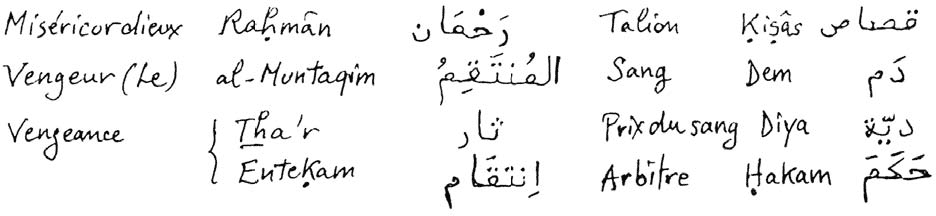

Islam et Vendetta

- Document : Origines de l’organisation judiciaire musulmane – la judicature

- Document : Histoire des révolutions de Corse, depuis ses premiers habitants jusqu’à nos jours

III

Cliques Néo-Barbares

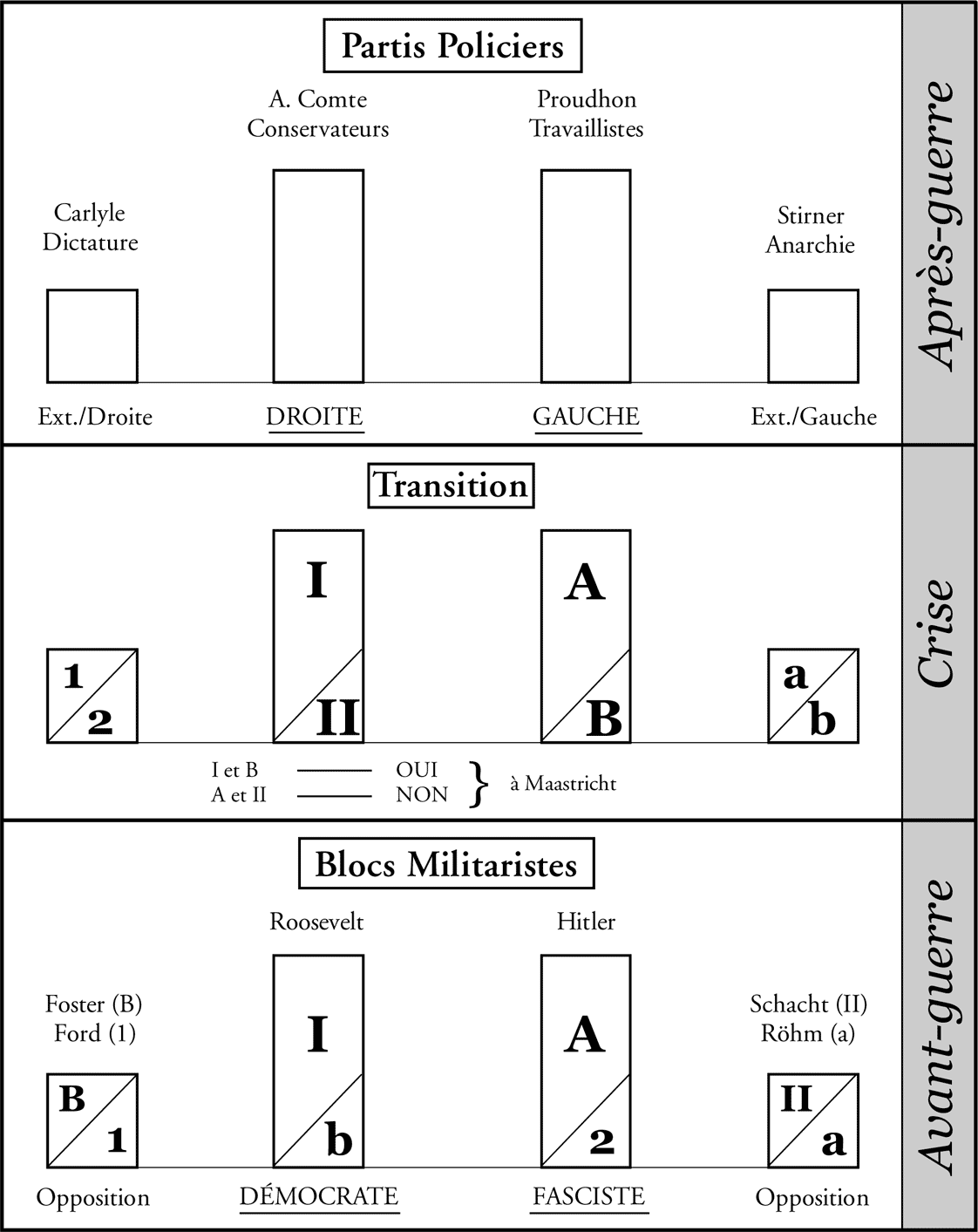

Comte – Proudhon

1845

Progrès… Justice !

Auguste Comte : Grand Larousse

Auguste Comte : “Cours de 1842”

P. J. Proudhon : le groupe familial

IV

Le Patriarcat

Laïcité et Sexologie : le cas “Josette”

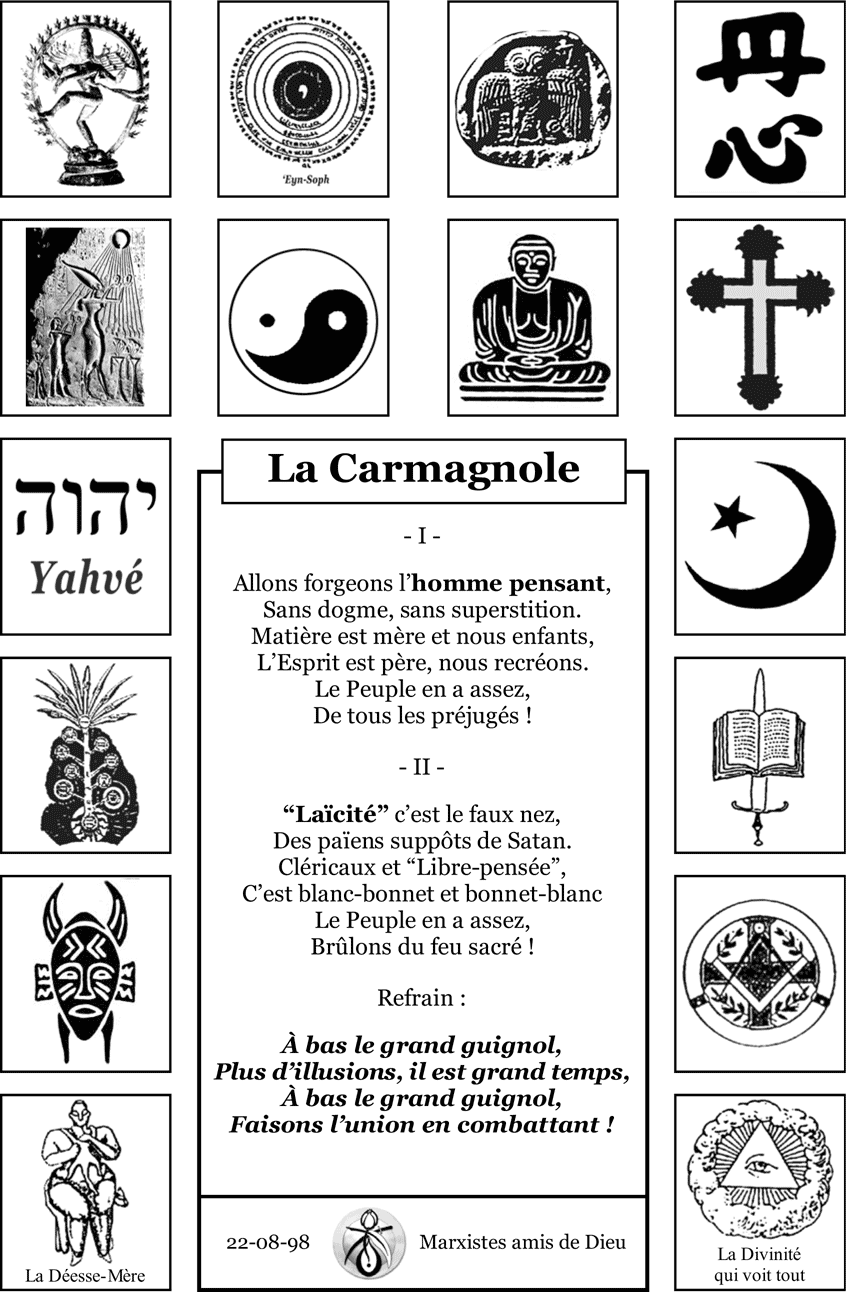

La Carmagnole

________

________

En Occident, on a pris l’habitude de lier l’idée de “patriarcat” aux Patriarches bibliques. Ces derniers sont assimilés aux chefs de tribus d’éleveurs nomades, et le type en est fourni par Abraham, donné comme l’ancêtre des Hébreux.

Or, à l’apogée des Temps Modernes, à la faveur de la Révolution française, le mouvement Féministe conséquent s’est déclaré. Mary Wollstonecraft y a attaché son nom, avec son livre : “Défense des Droits de la Femme”, écrit en 1791 et adressé à Talleyrand. Elle y dit : “les femmes ne peuvent plus être confinées dans les préoccupations domestiques par la force”. Et depuis cette date, l’irrépressible mouvement Féministe désigne le “patriarcat” comme le système qui organise la subordination générale de la femme dans la société bourgeoise.

Je dis que si l’on persiste à établir un lien quelconque entre le patriarcat d’Abraham et le patriarcat dénoncé par les Féministes, on est condamné à ne rien comprendre du tout à ce qui est en jeu, à s’égarer de mille manières, et qu’il est grand temps de trancher cette question.

•••

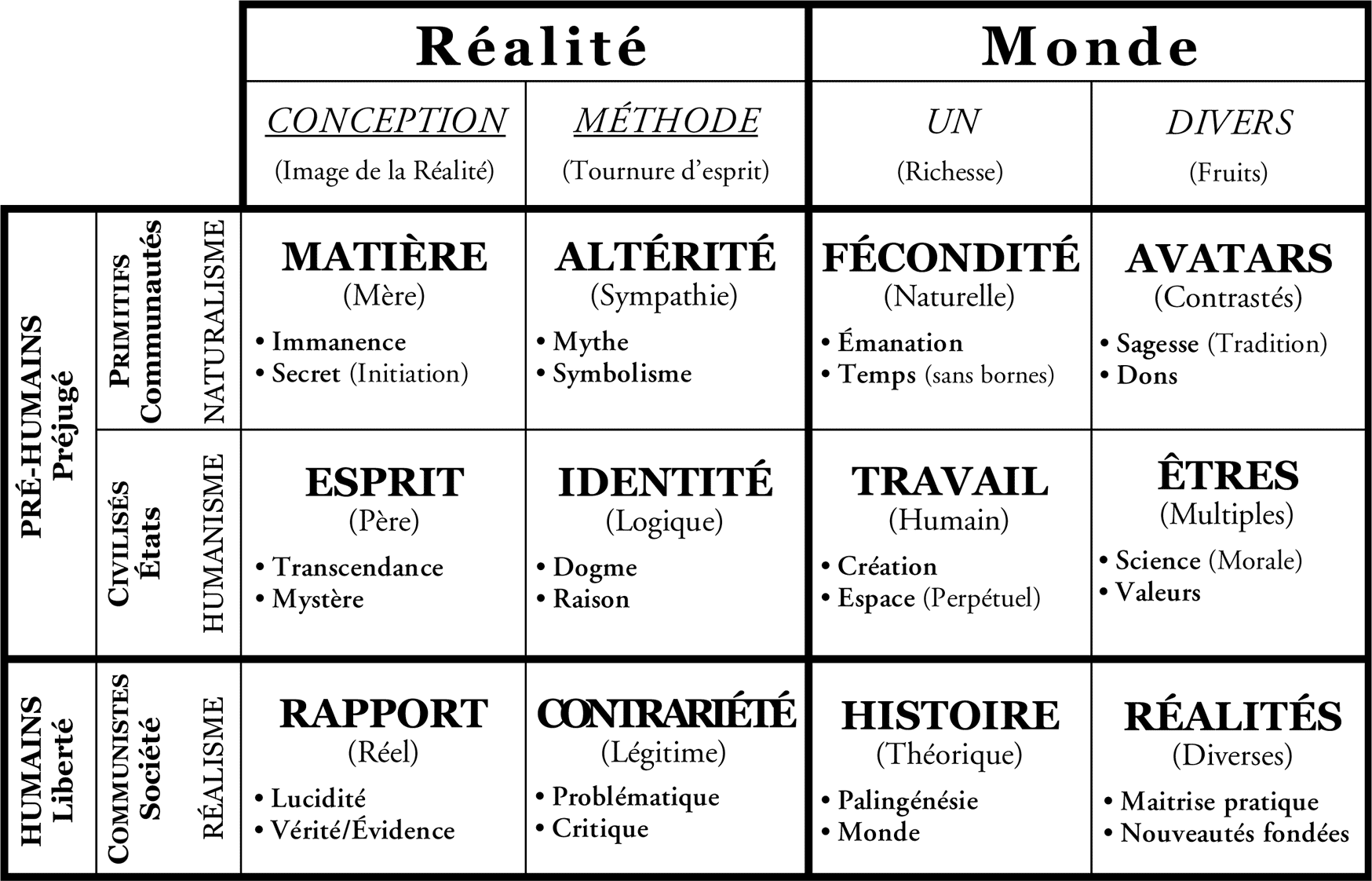

Pour tenter d’y voir clair, il importe avant tout de prendre du recul. L’histoire passée nous fait connaître deux types d’humanité qui se sont succédés : l’humanité Primitive et l’humanité Civilisée. Il n’y en eut pas d’autre, et ces deux types se sont succédés comme contraires directs l’un de l’autre. Les Primitifs plaçaient la source de toute activité dans la Matière, tandis que les Civilisés la placèrent dans l’Esprit. Et c’est le développement achevé du matérialisme primitif qui, en amenant l’humanité archaïque dans une impasse complète, força au renversement complet du mode de pensée et d’action antérieur, fit basculer l’humanité dans le spiritualisme civilisé.

________

L’humanité primitive, tout comme l’humanité civilisée, connut des phases très diverses, un développement tourmenté et sinueux. Mais l’arbre ne doit pas nous cacher la forêt : il y eut d’abord une humanité primitive matérialiste, et ensuite une humanité civilisée spiritualiste.

La position directement inverse de l’humanité Primitive et de l’humanité Civilisée se traduit à tous les niveaux. En voici quelques expressions qui touchent au problème du “patriarcat” que je soulève :

|

Primitifs |

Civilisés |

|

Matière Émanation En Deçà/Ici-bas Ancêtres Fécondité Naturelle Nature/Humanité Totalitarisme Sang-Sol Commun-Personnel Communauté Coopération Parenté Dons Coutume Sexe-Âges Honneur Initiation Sagesse Tradition

|

Esprit Création Ici-bas/Au-Delà Grands Hommes Travail Humain Humanité/Nature Civilisation Marché-Patrie Privé-Public État Division du travail Propriété Valeurs Droit Manuels-Intellectuels Contrat Éducation Raison Foi |

Dans ce schéma, que peut-on faire du “patriarcat” des Hébreux ? Peut-on y insérer le “patriarcat” des Féministes ? Tout est là !

•••

Abraham et ses pareils appartenaient sans doute possible à la société Primitive. Or, ladite société, gouvernée par la Fécondité et la Parenté, s’avère fondamentalement et de part en part une société Maternelle. Si on ne perd pas de vue ce trait essentiel, on peut dire que l’humanité primitive est “matriarcale”.

Mais que deviennent alors nos célèbres Patriarches ? Ils traduisent simplement le fait que la semence masculine contribue à la fécondité générale. Cela ne signifie en aucune façon un renversement de la position de la femme au sens où pourraient l’entendre les Féministes. Tout au contraire même. C’est Sarah qui autorise Abraham à engrosser une servante égyptienne pour que la postérité du clan soit assurée ; c’est elle encore qui oblige Abraham à chasser l’enfant de cette union, bien que ce fût le premier-né, dès lors qu’elle perd sa stérilité. Et je rappelle qu’encore aujourd’hui, on est juif par la mère…

En définitive, le “patriarcat” des Hébreux n’est rien d’autre qu’une variante et une péripétie du Matriarcat primitif. C’en est même un perfectionnement. De plus, le patriarcat des pasteurs nomades n’est qu’un perfectionnement particulier et transitoire de la société maternelle primitive. N’oublions pas que le parachèvement de l’humanité primitive ne se trouve que dans les empires asiates d’Égypte et de Chaldée. Et que voyons-nous, par exemple, à Babylone ? La Puissance femelle Tiamat est dite posséder quatre yeux et quatre oreilles, c’est-à-dire une nature doublement supérieure à celle des autres puissances. Elle est l’abîme d’eau salée d’où sortent toutes les “créatures” ; elle est le fœtus (koubou) cosmique.

Il ne faut pas envisager le matriarcat, au sein de l’histoire primitive, comme une simple phase initiale, celle des “déesses-mères”, très vite remise en question par l’insinuation du patriarcat, lequel serait à partir de ce moment toujours en progrès, et menant insensiblement à la situation civilisée. Au contraire, le matriarcat ne fait que se purifier et se renforcer tout au long de l’histoire primitive, jusqu’à la crise finale, 875 avant J.C. (cf. naissance de l’Arménie). Alors s’impose un retournement complet de situation. Les déesses-mères de “l’âge des cavernes” ne sont que la forme naïve, totalement inconséquente du matriarcat primitif général.

Une autre idée à abandonner est celle de ne voir, sous le matriarcat primitif, les femmes liées à la guerre que sous la forme où l’on voit leur combat personnel comme Amazones. La “déesse” la plus populaire d’Assyrie et de Babylone, Ishtar (Vénus), “Dame du Soleil”, souveraine des dieux et des hommes, patronne et protectrice des dynasties, qui a le privilège de donner le pouvoir au Roi par l’anneau et le sceptre, comment nous la présente-t-on ? On dit : “Sa fête, c’est le combat, et de bondir à l’assaut. Le lot qui fut donné à sa nature, c’est d’être enragée à la bataille”.

En résumé, parler de “patriarcat” au sein de l’humanité primitive, au sens où cela peut être compris par les Féministes, est un contresens total ! Je prends un exemple. En 1150, au beau milieu de l’ordre civilisé, le grand théologien du catholicisme latin, Pierre Lombard, définit le culte d’hyperdulie. Ceci élève la Vierge Marie au rang de “reine du Ciel”, souveraine non seulement des Anges, mais même de tous les Saints, Pierre et Paul y compris. Marie, une femme ! De grandes autorités chrétiennes s’effrayeront alors, disant que “Notre-Dame” se voit conférer des attributs essentiels de “Notre Sire” Jésus. Serait-il sérieux pour autant de considérer que l’humanité civilisée devint alors “Matriarcale” ? Cela serait absurde. Il n’y a que des Régine Pernoud pour entreprendre d’embrouiller les choses à ce point… C’est de la même eau que les vieux discours faisant de la réclame pour les corporations de métiers du moyen-âge, présentées comme la solution au problème de l’esclavage salarié… Dans le sens réactionnaire, la démarche manque d’audace, si on peut dire : car l’esclave antique était encore moins exploité que le serf médiéval. Mais le problème n’est pas là. Est-il sensé d’envisager de nous ramener à une situation passée qui, précisément, a engendré l’état présent auquel il s’agit de faire face ? Organiser cette régression est d’ailleurs tout à fait impossible, ce qui prouve que les projets réels de leurs auteurs sont tout autres que ceux qu’ils affichent. Le vrai secret de l’aggravation effective de l’exploitation de l’homme par l’homme, de l’esclavage au servage, puis au salariat, c’est qu’elle fut en même temps non seulement bénéfique, mais encore souhaitée, impulsée et mise en œuvre par les exploités eux-mêmes. Mais pour comprendre cela, il faut être initié à la “dialectique” !

________

Comment aborder, maintenant, la question du “patriarcat” des Féministes. Ici aussi, il faut prendre garde à ne pas poser maladroitement le problème !

Le premier point, dont il faut absolument se pénétrer, c’est que les femmes se placèrent au premier rang dans le combat prolongé, tortueux et sanglant pour renverser le régime du matriarcat primitif devenu un cauchemar social. De la même manière, les femmes s’engagèrent de manière décisive durant 25 siècles dans l’œuvre du perfectionnement du régime domestique civilisé, y compris jusqu’à l’établissement du Code Civil (1803), qui affirmait la “puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants”. Les pires contre-sens sont étalés de nos jours à ce sujet, à la fois par une ignorance crasse et par une hypocrisie révoltante. En fait, c’est la même chose dans tous les domaines : à propos de la religion, de la science, de l’égalité politique, de la liberté économique, etc.

Le deuxième point, c’est qu’à partir de Mary Wollstonecraft, durant 50 ans (1795-1845), une immense fermentation se développa en faveur de “l’égalité des sexes” et dans le mouvement du Féminisme Utopique de Saint-Simon et Fourier. Ceci fut couronné par l’action de la grande Flora Tristan (1840). Il le fallait bien, puisque le régime domestique civilisé avait maintenant fait son temps, comme c’était arrivé, bien longtemps auparavant, au matriarcat primitif. Le dernier fruit du régime de la “puissance maritale” avait été cueilli par la Révolution française ; il fallait maintenant en tirer les pépins pour en faire la graine d’un nouveau système. Car la grande protestation Féministe de 1795-1845 n’était pas “utopiste” au sens d’irréalisable ; elle venait au contraire à point nommé, et sur le plan théorique, Marx mis à part, rien jusqu’à nos jours ne l’a dépassée. Ce n’est que sur le plan de l’action que le féminisme a accumulé des expériences depuis cette époque : avec les Quarantuitardes (1848), les Communardes (1871), les Suffragettes (1905) et le Women’s Lib. (M.L.F.) en 1970.

Alors, en quoi consiste exactement ce que les féministes, le mouvement spontané des femmes, nomme “patriarcat” ? En quoi cette appellation est-elle “utopiste” ?

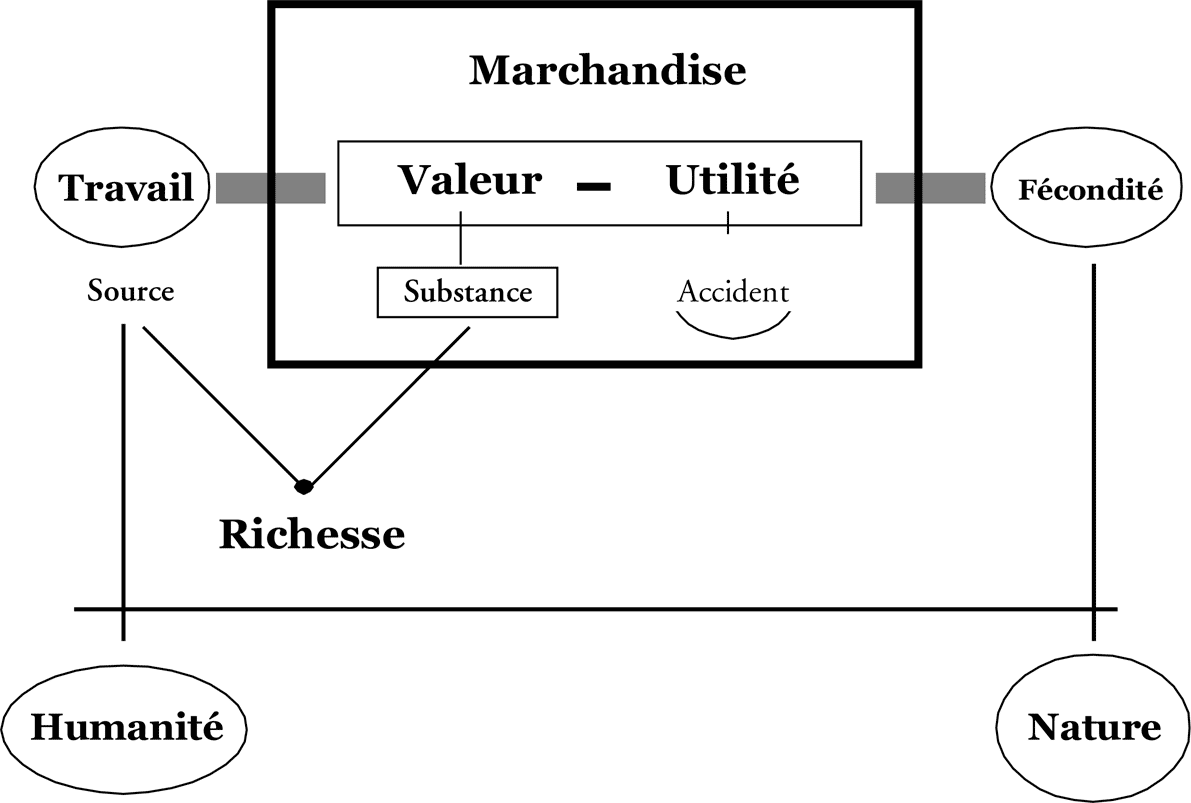

L’humanité civilisée rejette toute approche du monde en termes de Fécondité et de Parenté. Ce qui la caractérise, c’est précisément d’opposer à cette conception Primitive la perspective directement inverse, selon le Travail et la Propriété.

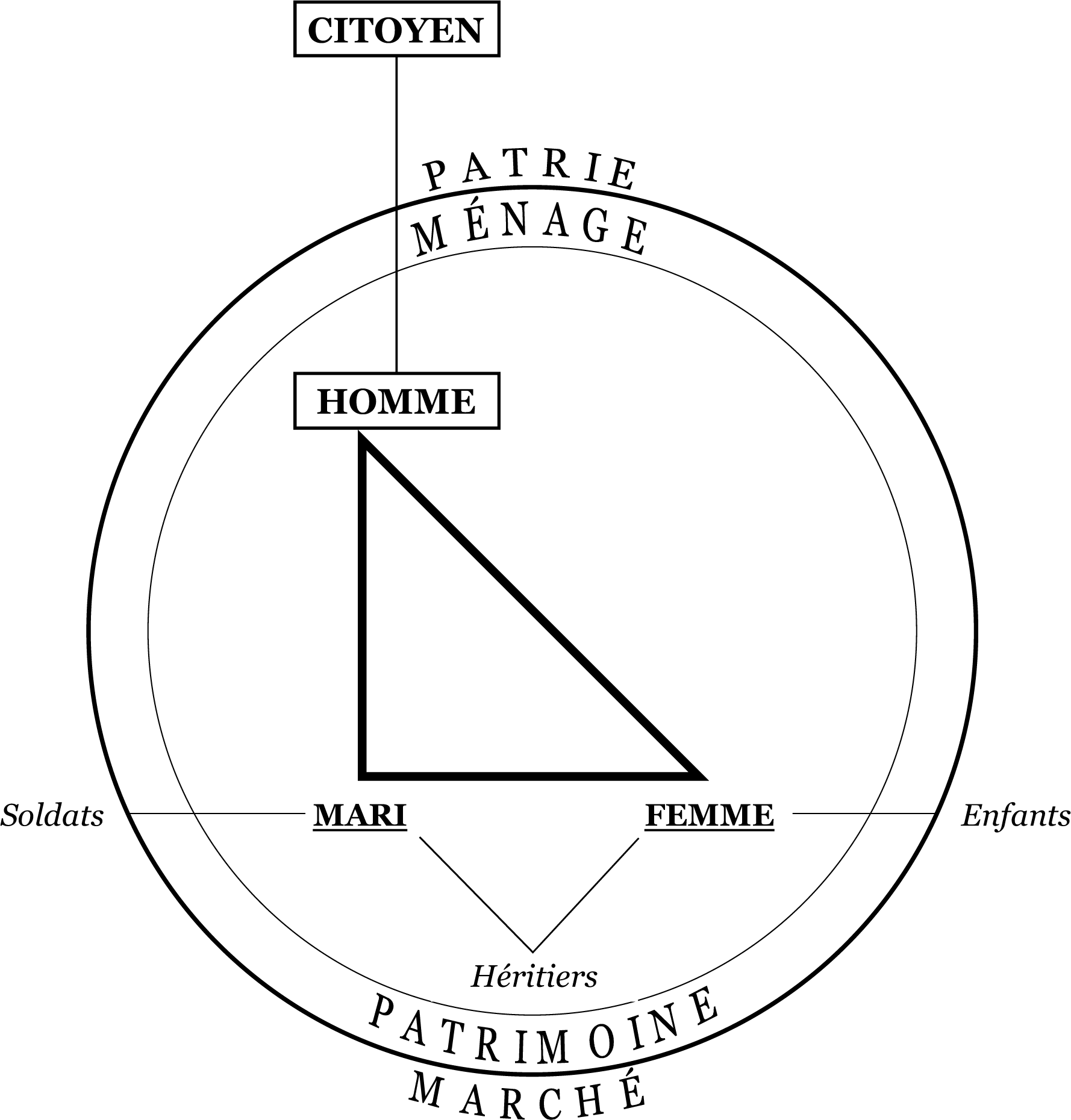

La société civilisée pose le Ménage privé comme la “cellule fondamentale” de la société. L’ensemble de ces cellules-propriétaires forment la Population de la Nation. Ceci dit, il y a immédiatement et inévitablement polarisation de ces ménages : les uns sont propriétaires Actifs et les autres sont propriétaires Passifs. Les ménages actifs sont détenteurs des moyens de production, ce qui les fait simultanément entrepreneurs, employeurs. Les ménages passifs sont détenteurs de la force de travail, ce qui les fait employés, personnel d’entreprise simultanément. À leur tour, les propriétaires actifs, “offrant des garanties”, sont investis du privilège de la Citoyenneté Active, soit en tant qu’électeurs, soit en tant qu’éligibles. Il s’agit cette fois de la gestion du Territoire de la Patrie, de tout ce qui concerne la propriété Publique, que la Nation dans son ensemble regarde comme “privée” vis-à-vis des étrangers. Mais cela nous fait sortir de notre sujet.

Que se passe-t-il à l’intérieur des Ménages au sein de la “société domestique” dont l’Union Conjugale donne le départ ?

On dit l’épouse “maîtresse de maison”. Il faut s’entendre. Dans le ménage au sens strict, il n’est question que de Revenus et de Consommation de valeurs, et non point de Production ou Création de valeurs. Il n’y est pas question de moyens de production, mais seulement de force de travail. Précisément, il y a la force de travail Active du Mari, et la force de travail Passive de son Épouse. Il y a donc un malentendu possible quand on parle de la “maîtresse de maison”, la “reine du foyer”.

•••

D’abord, quand j’ai dit que les ménages de l’employeur et des employés relèvent de l’entreprise, il s’agit des revenus procurés par l’activité dans l’entreprise, lesquels doivent subvenir aux besoins respectifs des ménages en question ; quant à l’activité elle-même au sein de l’entreprise, elle ne doit être exercée que par les chefs de ménage, à l’exclusion du conjoint – qui sera dans le cas normal l’épouse – et des enfants à charge. C’est bien pour cela que le ménage est une cellule à part, et la base du système. Il importe cependant de rappeler à nos apologistes de la “famille” que l’entreprise privée occupe effectivement les ménages de façon indirecte, et qu’elle est totalement et exclusivement responsable de la sécurité de leur existence.

Ceci a d’énormes conséquences. D’abord, il y a le fait de l’incorporation d’une partie significative des femmes dans la “population active”, c’est-à-dire hors du ménage et dans l’entreprise, phénomène désormais chronique suite aux guerres mondiales et à l’épidémie des divorces depuis 1945. Le Système se vante de cette situation, ce qui ne s’accorde pas exactement avec son autre discours sur la défense de la famille présentée comme la chose la plus sacrée ! C’est un peu fort de café ! En réalité, la nécessité importante et chronique du travail des deux conjoints pour subvenir aux besoins du ménage est la marque la plus violente de la “paupérisation absolue” des salariés, de la décomposition barbare du ménage privé, de la dégradation du sexe féminin dans son ensemble, et de la dérive générale de la jeunesse. Le travail des femmes, dans les conditions présentes, est incomparablement plus grave que le travail marginal et passager des enfants dans les manufactures en 1840 ! En effet, on voit parallèlement que la prostitution, loin de reculer, est devenue endémique, et se présente sous les nouvelles formes de la prostitution “occasionnelle” de nombre de mères au foyer, tandis que les femmes salariées font l’objet du “harcèlement sexuel” dans l’entreprise ; enfin, que les femmes “cadres” sont celles qui sont le plus loin de la parité des salaires, alors qu’elles forment une couche sociale désormais institutionnelle devant renoncer en fait à toute vie domestique.

Autre conséquence de l’occupation théorique des ménages tout entiers par l’entreprise, au travers de leur “chef” : les “cotisations ouvrières” concernant la “couverture sociale” sont absolument anti-libérales, et la gestion de ces cotisations, dite “paritaire”, en fait bureaucratique et parapublique, est absolument réactionnaire, une monstruosité du capitalisme parasitaire, aux yeux mêmes de la théorie économique libérale qui l’envisage comme une affaire strictement civile.

•••

Revenons à la “maîtresse de maison” de la société civilisée moderne occidentale. Il semble de prime abord que c’est elle qui se voit confier la force de travail Active dans le ménage, puisque c’est elle qui doit accomplir les “tâches ménagères”, ou qui est chargée de s’assurer de leur accomplissement. Or, même dans les “maisons bourgeoises”, où Madame se trouve à la tête d’une équipe de domestiques, et où donc le ménage a tous les dehors d’une mini-entreprise – disons de “services” – , il ne s’agit pas du tout de cela au sens réel, économique, du terme.

• La situation véritable est la suivante : dans tous les cas, comme dit le Code Civil, “le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari”. Or, que veut dire “protéger” la femme ? C’est ramener de l’argent au ménage tout simplement. On dit protection de la femme parce qu’autour d’elle, de ces fonctions qui s’enchaînent : Amante – Mère/Nourrice – Ménagère, se résume l’existence du ménage. Il n’en reste pas moins qu’avant d’exister, il faut être, de sorte que l’apport d’argent du mari conditionne totalement l’existence du ménage. Notez que la protection de la femme, étant assurée par l’apport d’argent pur et simple, ne revêt aucun caractère de classe. L’argent qui “arrive” au ménage, qui fait et soutient son existence, est simplement de la monnaie, du travail général abstrait matérialisé, de la valeur sous sa forme fétiche élémentaire, de la marchandise générale. Ce n’est ni une marchandise proprement dite, comportant une utilité, un bien de consommation; ni du capital-argent, destiné à être “investi”, donnant pouvoir sur du travail productif, capable de rapporter de l’argent lui-même. En assurant l’apport d’argent régulier minimum au ménage, le mari est la personne du ménage qui détient la force de travail Active parce qu’il assure l’accès continu du ménage au marché des biens de consommation nécessaires ou de luxe. Cette distinction entre biens nécessaires et de luxe fait seule la différence entre le ménage d’employeur ou exploiteur, et les ménages d’employés ou exploités. Le mari peut tirer son argent de son salaire d’exécutant ou de son salaire de “direction”, cela ne fait pas de différence. Si l’on s’en tient au point de vue du ménage isolé, il importe peu, d’ailleurs, que l’alimentation du ménage en argent provienne, soit d’un héritage ou du fait de manger son capital ; soit d’un gain à la loterie ou d’un gain d’une activité improductive, parasitaire, immorale ou criminelle. Il reste de tout cela que le mari apporte de l’argent au ménage comme la Providence de ce dernier.

En toutes circonstances, l’argent du ménage ne sort pas de la sphère de la consommation, nécessaire ou de luxe, qui fait du ménage un “client” unilatéral et de l’argent un moyen d’achat de marchandises. Il peut tout d’abord servir à l’élévation de l’aisance matérielle ou faire l’objet d’économies monétaires (Caisse d’Épargne). Ensuite, il peut s’employer à la Bienfaisance ou être converti en “trésor”, c’est-à-dire “valeurs-refuge” (bijouterie, orfèvrerie). Les bornes de l’emploi de l’argent du ménage se trouvent enfin, soit dans la prodigalité (faste), soit dans l’usure (cf. “Ma Tante”, le crédit municipal…).

• Du côté de l’épouse, de la maîtresse de maison, qu’observe-t-on ? À la Providence du mari fait ici écho le Dévouement de la femme. Riche ou pauvre, on ne fait pas de différence de principe. Évidemment, la femme aisée peut se décharger de l’exécution des tâches ménagères sur des employés de maison ; mais le vrai problème est tout autre. Il est que si le mari, par définition, “met les pieds sous la table” en son foyer, son épouse, elle, aussi affairée qu’elle soit à la maison, ne “travaille” pas plus, et même moins encore, au sens économique et historique du terme. Si ménage il y a, d’ailleurs, ce n’est pas pour y travailler, ce qui est la fonction propre de l’entreprise. Là est tout le problème ! D’où justement, toutes les interrogations sans réponse sur le “travail invisible” de la femme, sur la “double journée” des femmes impliquées par ailleurs dans le travail marchand, c’est-à-dire le vrai travail… Comment donc aborder le fait de la dépense d’énergie de la femme consacrée aux “soins du ménage” ? Ce fait tient tout entier à ce que la femme figure dans le ménage comme dotée de force de travail Passive. Cela signifie que tout ce qu’elle peut faire au titre de ménagère ne vaut que comme fonction naturelle, comme conséquence, prolongement, corollaire, appendice, “accident” au sens philosophique, du fait qu’elle est mère et nourrice par destination. Par suite, on ne peut la tenir comme “le prolétaire de l’homme”, ni comme “serve” ou “esclave” relativement aux occupations qu’elle assume, mais comme déployant du pur “travail concret” comme dirait Marx ; comme exerçant un attribut de la fécondité, exactement sous l’angle où l’humanité Primitive envisageait l’activité humaine. La seule différence, c’est que ce type d’activité, dans l’humanité civilisée, ne se trouve que dans le ménage, ne donne lieu à aucune production concrète, mais seulement à des services concrets. Le travail de la femme ne fait l’objet, à l’égard de son mari, ni d’un commerce, ni d’une exploitation ; il est fait de dons spiritualisés, qui sont le complément de la valeur matérialisée sous forme d’argent qu’apporte le mari.

Le Ménage civilisé (moderne achevé), qui est la chose la plus commune, est en même temps la plus étrange qui soit. Et il ne faut pas longtemps pour voir le néant du vieux lieu-commun selon lequel “l’État n’est que la réunion des ménages”. Les produits de l’entreprise, en tant que marchandises, se présentent comme l’unité hégémonique de la Valeur et de l’Utilité. Les fruits de l’union conjugale, du Ménage, se présentent tout autrement : comme l’union de la Grâce spirituelle venant du Mari, et des Bénédictions matérielles venant de l’Épouse (En hébreu, “bénir”, déverser sa faveur, qui se dit “bârak”, signifie également “s’agenouiller”).

•••

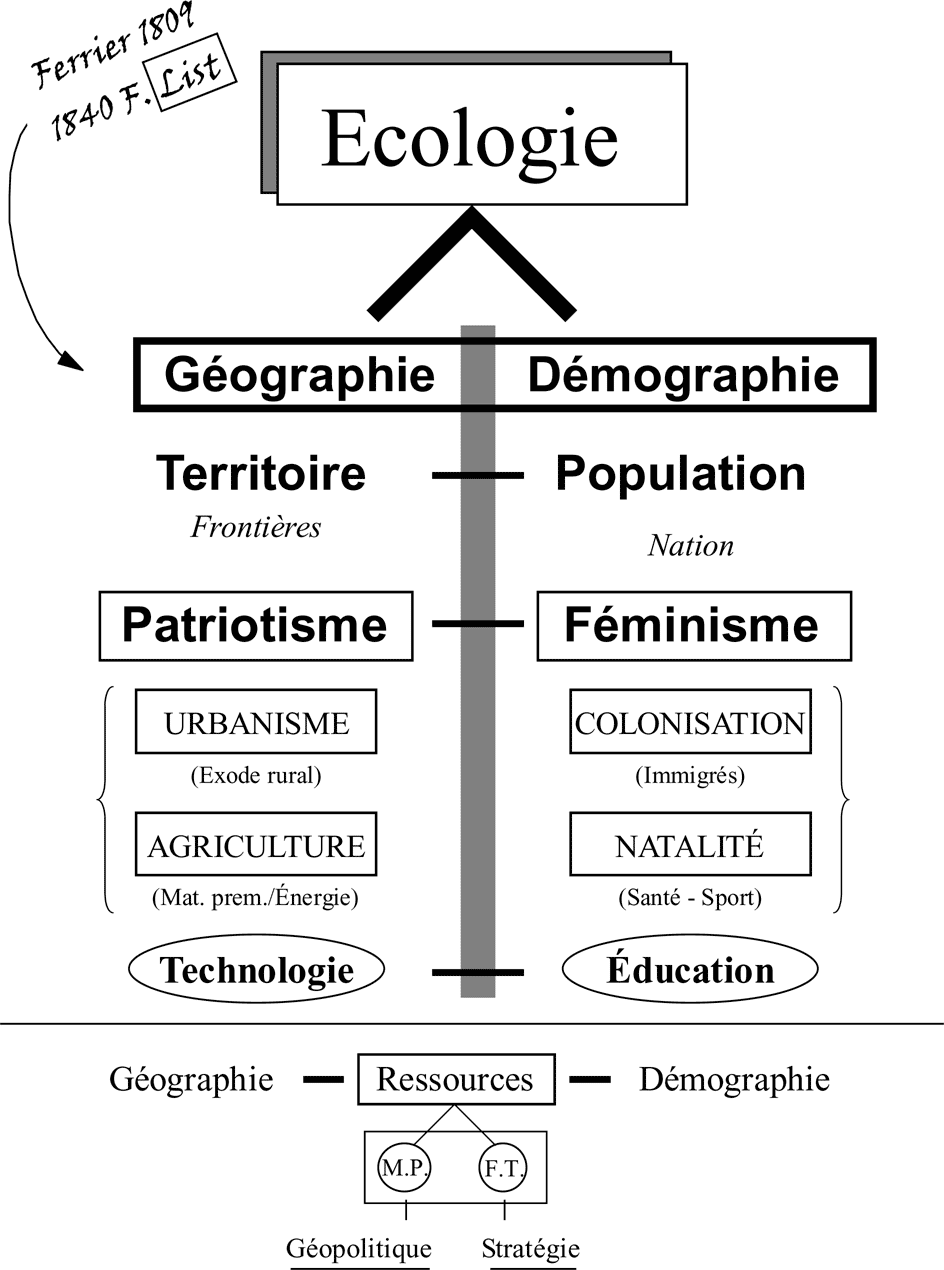

Il ne peut en être autrement, puisque, par le côté du ménage, l’Humanité civilisée, qui se propose de régner sur la Nature, rencontre le problème de sa subordination à cette Nature même en terme de Population. On ne trouve l’équivalent de ce défi naturel qu’au pôle opposé de la société civilisée : à propos de la Patrie. Ici se pose le problème complémentaire à celui de la Population, celui du Territoire. Sa face “spirituelle” est celle de la Stratégie, de la Puissance Militaire du pays ; sa face matérielle est celle de la Géopolitique, du contrôle des Réserves de Matières Premières du monde (avec ce que cela implique : lignes de communications, points d’appui stratégiques). Concernant cette affaire, on voit s’étaler la vanité de tous les bavardages sur les “frontières naturelles”; de même que vis-à-vis du numéraire rapporté par le mari et fondant l’existence du Ménage, on a eu les débats sans issue sur les métaux dits “précieux” par nature.

Ce n’est pas seulement dans ses pôles du Ménage et de la Patrie que la société civilisée, celle de l’homme maître de la Nature, du Travail et de la Valeur, voit la Matière rappeler à l’ordre l’Esprit. Dans son corps même, dans l’action du Capital et de l’Industrie, dans l’existence de l’Entreprise et la Nation, la Nature pénètre de toute part et grève l’économie marchande de façon insoluble. Ceci ne se manifeste pas seulement de façon ultime, dans les Crises de surproduction d’hommes et de produits, où l’Utilité se rebelle contre la valeur, en lesquelles tous les aspects du problème se rassemblent en un seul nœud. C’est, en accompagnement du travail productif (créateur de valeur et survaleur), le problème global du Tribut Foncier. À la base, il y a l’antagonisme Ville-Campagne, l’exode rural et les catastrophes “naturelles” consécutives. Ensuite, en Ville même, c’est le problème de l’Immobilier, avec d’un côté les Centres d’Affaire (Triangle d’Or) et de l’autre les Z.U.P. ou cités-dortoirs. Suite à cela, on peut découvrir que la pollution, les transports et la disparition de l’exercice physique posent le seul vrai problème fondamental de la Santé publique et de la Sécurité Sociale…

Au total, le problème aigu de la relation Nature-Humanité, ce qu’on appelle l’Écologie, prend sa vraie dimension si on reconnaît qu’elle englobe les aspects Natalité-Foncier-Étrangers. Ceci fait le vrai terrain de la question du Ménage et de la Femme. Ce n’est évidemment pas ainsi que voient la chose les viragos du genre Françoise Giroud et Yvette Roudy...

L’Écologie, c’est : Démographie – Ressources Naturelles – Géographie.

Ainsi, la question de la P.A.C. (politique agricole commune), des “montants compensatoires”, est aussi au cœur de l’écologie. C’est rien moins que le fait que les Matières Premières (agricoles, minières, énergétiques) se comportent à l’envers des lois classiques de l’économie politique : une récolte inespérée, par exemple pour des raisons climatiques, est une calamité qui fait s’effondrer les cours. De même le fameux phénomène des “rendements décroissants” (Ricardo), que l’économie rencontre avec la fécondité naturelle, et que les malthusiens s’empressèrent d’opposer au travail humain.

•••

Si on lie l’idée de “patriarcat” à celle de Père, et l’idée de père à la fonction biologique posée comme primordiale du spermatozoïde relativement à l’ovule dans la conception des enfants, comprenant de cette façon le renversement du matriarcat primitif, on s’égare totalement.

Le ménage civilisé naît avec le mariage, et le mariage est un Contrat. C’est ce qu’il ne faut perdre de vue à aucun moment. Le ménage, cellule privée, est un être juridique. Le ménage, bien évidemment, prend appui sur une nécessité naturelle, puisque c’est le lieu où s’effectue la procréation ! Mais, précisément, la procréation dans le cadre du ménage a pour but de se donner des héritiers, support de la richesse entendue comme Valeur, et non plus une Postérité, occasion de la richesse entendue comme Don. C’est bien pour cela que dans l’antiquité les citoyens pauvres “exposaient” leurs enfants. Bien sûr qu’on ne peut avoir d’héritiers “sans” faire des enfants ! Mais cela ne doit pas nous égarer. L’humanité civilisée voit en cela une contrainte consécutive aux conditions charnelles d’ici-bas, une obligation inhérente à la vie “dans le siècle” et que nous avons justement à surmonter.

La caractéristique du ménage civilisé, c’est qu’il rejette la vieille perspective de la procréation, selon la matière et la nature, selon la fécondité et la parenté ; c’est au contraire selon l’esprit et l’humanité, selon le travail et la propriété qu’elle est désormais envisagée. Cela ne veut pas dire du tout que le spiritualisme civilisé nie que les humains de ce monde ont un corps ! ni qu’ils ignorent qu’il faille des parents pour que les enfants voient le jour ! Les théoriciens du ménage distinguent la procréation et la sexualité ; la sexualité qui n’est pas spiritualisée est “concupiscence”, diabolique, étant donné que le corps n’est tolérable que comme le “temple de l’âme”. Tout cela est très clair, et seul l’obscurantisme intégral actuel fait qu’on embrouille toutes choses.

Chez les Primitifs, il y avait une Mère fondamentale du monde, telle Cybèle, “La Dame” ; et de cette Mère s’auto-fécondant, émanait le monde. Chez les Civilisés, il y a un Père du monde, qui s’avoue lui-même niant et relayant la Mère, preuve en est que Zeus est dit fils de Cybèle-Rhéa. Zeus, créateur des dieux et des hommes, Démiurge (“ouvrier” Suprême), a pour première épouse Métis, fille de l’Abîme liquide. Métis enceinte, Zeus craint que l’enfant ne soit plus sage et puissant que lui-même ; il avale la mère au premier mois de la grossesse, et c’est de la tête de Zeus (non pas de la matrice maternelle) que sort Athéna, qui institue l’Aréopage d’Athènes, préside donc à la Cité civilisée. On voit ici le retournement du matérialisme primitif en spiritualisme civilisé. Alors que Cybèle était la source de toute conception matérielle et physique, de fécondité manifeste, Zeus “conçoit”, au sens spirituel et moral, du travail manifeste. L’inversion de sens du verbe “concevoir” est caractéristique.

•••

Le Ménage est la cellule privée élémentaire de la société civilisée, il est créé juridiquement par le Contrat d’union conjugale ; quoique prenant en compte la matière, la nature, le corps et la fécondité féminine, ce n’est plus à la Race humaine des primitifs qu’il donne le jour, mais au Genre humain civilisé. On ne peut trop insister sur cette spiritualisation du “sang” qu’inaugure la civilisation.

Le Ménage est la cellule élémentaire, cela signifie que cette cellule constitue l’unité substantielle ultime ici-bas pour l’humanité civilisée. Tous les discours sur le “respect de la personne humaine” ne doivent pas masquer ce fait. Les Personnes qui appartiennent au Ménage ne sont que des “rôles” qui développent le Ménage privé, des fonctions de celui-ci, qui n’existent que par lui et pour lui. Que l’on s’en prenne ou non au mâle, au Père, aux “privilèges” du Mari même, cela n’ôte pas le fait que le “sexe fort” est prisonnier du ménage, dans l’exacte mesure où le “sexe faible” y trouve un asile, le lieu hors duquel la femme s’offre en proie au marché du sexe.

Le Ménage a pour base le couple des personnes physiques du Mari et de l’Épouse. Les deux se “complètent”, comme on dit, mais de façon totalement unilatérale. Le mari y figure comme source de travail abstrait cristallisé, apporteur d’argent, qu’il tire normalement de son appartenance à la “population active”, de sa liaison à une Entreprise. D’ailleurs, l’épouse, en cas de décès de son conjoint, n’a droit qu’à une pension “de réversion” qui a la même origine. L’Épouse, elle, figure dans le ménage comme source de travail concret, de force de travail vivante mais passive, prodiguant des dons qui sont adventices de celui de la maternité ; toute l’activité qu’elle peut déployer est du type que connaissait l’humanité primitive, diamétralement opposée à ce qu’on nomme “travail” dans la civilisation. Le ménage n’est pas une Entreprise ! Ce n’est pas l’intérêt qui le gouverne, et les “mariages de raison” subissent la réprobation de l’opinion. C’est de sentiments “jaloux” que la femme mérite d’être “payée” par son mari.

Le Ménage ne peut se réduire à l’union hégémonique physique Mari-Femme, insuffisant pour former la cellule privée substantielle. Ce qui surmonte la relation unilatérale, c’est la présence d’une troisième “personne”, Morale celle-là : celle du Chef de famille, l’Homme, qu’on doit prendre garde à ne pas identifier sommairement au Mari. Les personnes physiques “passent” ici-bas ; la personne morale se perpétue par le “nom de famille” que transmet son chef. C’est en tant qu’Homme que le Mari contracte pour le Ménage, aliène, plaide et se fait valoir comme citoyen (actif ou passif). C’est en tant qu’Homme que le Mari a “droit” à l’obéissance de la femme (y compris pour le “devoir conjugal” de celle-ci) et droit de “correction” sur les enfants, mais aussi devoir de maîtriser et blâmer la personne physique qu’il est comme simple Mari, sous le contrôle des proches, devant l’opinion publique et, en dernier ressort face à l’autorité politique qui légalise sa personnalité morale, c’est-à-dire sa capacité d’accomplir les actes de la vie civile.

Il faut noter encore que, pour des raisons empiriques, le chef de famille se trouve confondu pratiquement avec la personne du Mari ; cependant, comme toute règle civilisée, elle comporte des exceptions. La personne morale est masculine par incidence, mais comme telle elle n’est sexuée que théoriquement. En outre, si le mari est réduit au rôle d’apporteur d’argent, l’argent abstrait de son origine n’a pas de sexe. Ainsi, il peut se faire que, par dérogation, le chef de famille soit l’épouse, de même que le chef de l’État peut être une reine…

N’oublions pas, enfin, que le régime domestique civilisé est tellement anti-racial, rebelle au critère primitif de la Fécondité, que la loi interdit constamment la “recherche de paternité” : “l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari”. Ce n’est qu’en 1970 (!), entre autres gadgets, dans la foulée du suffrage féminin et de l’I.V.G. (avortement), qu’on offrit à la femme mariée (!) la possibilité de contester la paternité du mari. Notre époque de Barbarie Intégrale aiguë croule sous la montagne des “acquis sociaux” à en crever !

•••

Il y a un point très simple à ne pas perdre de vue pour éviter de s’égarer : pour l’humanité civilisée, une personne est union de l’âme et du corps, et l’âme est le vrai Moi ; or l’âme ne vient d’aucune façon des parents, mais est création spéciale de Dieu. Ceci suffit à éliminer tous les contresens à propos du “patriarcat” civilisé. Il est utile pourtant d’examiner cela de plus près.

Ce qui fait l’homme, l’être humain, de manière distinctive, c’est son âme, la substance spirituelle. La première chose est donc d’écarter la matière, la fécondité, la nature, la parenté charnelle. L’âme n’est pas naturelle, mais directement surnaturelle. C’est ce qu’on entend quand on dit l’homme créé “à l’image et la ressemblance” de Dieu, Esprit Absolu. Qu’est-ce qui peut entraîner la confusion à partir de là ? Premièrement le fait que l’esprit est déclaré “substance”, ce qui peut masquer l’abîme séparant la vie et la pensée dans la mentalité spiritualiste pure. Deuxièmement, il est vrai que l’Esprit, Dieu, implique une idée “masculine”, mais ce caractère n’est imprimé à l’esprit, à l’âme, que comme une dérivation du rôle prééminent donné par la civilisation au Travail, à la Raison et à la Propriété. Évidemment, dans le ménage privé, à l’homme qui doit “gagner son pain à la sueur de son front”, correspond la femme qui doit “enfanter dans la douleur” ; la “douleur” en question devant être prise au sens de la “dépendance” qu’occasionne la maternité, productrice d’“héritiers”.

Si on examine à présent, le fait que les personnes, ici-bas, sont l’union nécessaire d’une âme et d’un corps de chair et de sang, que peut-on dire de ce côté matériel, naturel, entièrement subordonné ? D’abord d’une manière générale, la matière et la nature relèvent du Créateur, de l’Esprit Absolu, vis-à-vis duquel elles sont pur Néant, et qu’il tire pour cela “du néant” (ex-nihilo). L’origine spirituelle de la matière et des corps, des choses et des objets ne peut qu’apparaître également. Elle apparaît en ce sens que la nature, les choses et les corps sont sensibles-intelligibles, qu’ils sont pour nous non-être simplement – et non point néant ou chaos – mais marqués d’esprit divin manifeste à titre passif, de mouvement “acquis” ou mécanique, moyen et instrument de l’esprit actif, spontané ou dynamique dont l’humanité a le privilège. Bref, le corps de l’homme et de la femme sont aussi de-Dieu, bien qu’indirectement, à la différence de l’âme. C’est seulement pour ce corps que les parents interviennent immédiatement dans la génération. Ici, le rôle du mâle peut bien l’emporter sur celui de la femelle, mais on ne doit en juger que sous réserve du fait que la matière, en dernière analyse, est de-Dieu, de l’Esprit comme tout ce qui appartient à la Création ; et sous la réserve du fait que le corps est simple accessoire nécessaire de l’âme. Tous les êtres matériels, naturels, corporels, sont le fruit de l’action conjuguée du Feu solaire et de l’Eau terrestre, disait Thomas d’Aquin ; dans le cas du corps humain, le père tient lieu de l’action astrale, apporte la forme particulière du corps de l’enfant, par sa semence ; la mère contribue à la génération en prêtant sa vertu terrestre, déterminant dans l’enfant la reproduction de l’espèce humaine. Il est clair que cette répartition des rôles masculin et féminin dans la génération charnelle est cohérente avec la prévalence du mari sur l’épouse consécutive à la domination de l’esprit et du travail dans la société civilisée ; mais il est tout autant clair que ce côté corporel n’en est qu’une conséquence très éloignée. De toute façon, la position directrice du mari sur l’épouse n’a absolument rien à voir avec une question de force musculaire comme le veut l’opinion vulgaire. Tout au contraire ! Elle vient de ce que le mari se trouve pratiquement être le détenteur de la force de travail active, fontaine de “valeur”, dans le ménage privé, qu’il est à ce titre le “protecteur” de la cellule domestique, et qu’il attend en retour que ses garçons soient le soutien de sa vieillesse par une activité du même ordre, par les “services de la piété filiale”, “fruits de la vertu et non pas de l’instinct de la nature”. Or, si l’union conjugale se trouve être l’union de la “puissance” du mari et de la “tendresse” de l’épouse, par le fait du travail et de la propriété, ceci a une origine spirituelle. Mari et épouse portent une même chaîne, sont sous le même joug, celui du ménage privé ; mais la maternité développée dans ce cadre impose une relation hégémonique, unilatérale. Prenons l’exemple chrétien. “L’homme n’a point été tiré de la femme, mais la femme de l’homme” (I Cor. XI-8). “Jésus-Christ est le chef de l’homme ; de même l’homme est le chef de la femme” (I Cor. XI-3). Aristote dit : “L’intellect vient du dehors”. Cela signifie que l’esprit, l’âme, dominant le corps, ce fait primordial qui autorise la domination du travail sur la fécondité, subordonne spirituellement la femme à l’homme, mais au moins autant l’homme à Dieu.

•••

Il y eut l’humanité Primitive, puis l’humanité Civilisée. Ces deux sociétés sont directement inverses, comme la mentalité Matérialiste primitive et la mentalité Spiritualiste civilisée. La transition d’une humanité à l’autre fut marquée par une crise effroyable de la société archaïque qui dura 250 ans, de 875 av. J.C. à 625 av. J.C., c’est-à-dire de l’Assyrien Assour-nâtsirapli II au grec Hésiode. Ce fut une crise véritablement universelle, dont on ne trouve aucun équivalent jusqu’à la crise universelle que connaît notre époque, l’époque Contemporaine initiée en 1845, qui est la crise de toute la Préhistoire humaine, englobant l’humanité civilisée avec l’humanité primitive. Notre temps est celui de la domination de la Barbarie Intégrale, celui du choix entre le Communisme Civilisé et le pur et simple suicide de l’humanité.

Quand une issue fut trouvée à la crise du Communisme Primitif, il y a 2500 ans, on n’eut d’abord qu’un minuscule îlot hellène, entre Thèbes, Corinthe et Athènes, et la Cité grecque nous apparaît elle-même avec bien des dehors primitifs ! Mais le grand livre de la Civilisation se trouvait ouvert ! Ce ne fut pas une mince affaire d’en couvrir les pages ! Le fait décisif, dans la question qui m’occupe, celle du régime domestique et de la condition des sexes, est qu’on avait résolument répudié le Matriarcat primitif pour s’engager sur le terrain du Ménage privé, de l’Union Conjugale.

On aura noté que pour traiter du Ménage civilisé, j’ai pris soin de prendre celui-ci sous sa forme typique et pure, c’est-à-dire tel qu’on le trouve seulement à l’apogée de la société civilisée, dans les Temps Modernes (après 1475). C’est même au sommet des Temps Modernes, à la période finale de 85 ans (1760-1845) que je me suis accroché. Cette période couvre les Lumières, les révolutions américaine et française, et le Socialisme Utopique. C’est alors en effet que s’achève la différenciation du Ménage et de l’Entreprise, qu’on officialise même le fait, et qu’on cherche déjà à dépasser cet état. En un mot, c’est seulement à ce moment qu’on a les moyens d’y voir clair, et qu’on se trouve simultanément obligé d’examiner sérieusement la nature du Ménage et le statut de la Femme.

Les Primitifs, matérialistes, avaient naturellement un régime Matriarcal tout au long de leur histoire ; je pense avoir établi ce fait et en quel sens il faut comprendre la notion de Matriarcat. Je pense avoir démontré également que les Civilisés, spiritualistes, ne peuvent être vus comme ayant établi un régime Patriarcal, sans que le mot n’entraîne les pires errements. Comme il n’est question, sous la civilisation, que de la “puissance maritale”, je préfère de beaucoup parler de régime Marital. Bachofen avait écrit en 1856 “Vom Weiberrecht”, “Du droit Féminin”; plus tard, en 1861, il modifia l’expression, et publia “Das Mutterrecht”, “Le droit Maternel”, ou Matriarcat. Je pense que caractériser le régime civilisé en opposant simplement le Père à la Mère, en parlant de Patriarcat ou “droit Paternel”, est une mauvaise solution, et nous oblige à notre tour à modifier l’expression première. Nous avons donc :

• Primitifs : Matriarcat – parental ;

• Civilisés : Maritalat – contractuel.

________

La question qui se pose à présent est la suivante : aujourd’hui, que dire du Ménage et de la Femme ? Ici, il y a deux choses à considérer :

1- Depuis 150 ans (1845), avec la civilisation en général, le système marital et le Ménage privé qui l’accompagne sont en proie à une crise intégrale, qui ne fait que s’aiguiser et s’approfondir. Ceci est l’aspect fondamental ou stratégique du problème. Il a plusieurs conséquences générales immédiates :

• D’abord, le système marital se trouve, théoriquement et historiquement, dépassé irréversiblement. On ne reviendra pas en arrière, qu’on le veuille ou non.

• Ensuite, avec la crise finale du Ménage civilisé, c’est toute la préhistoire domestique qui se trouve mise en question, le Matriarcat primitif avec le Maritalat civilisé. D’un côté, le Matriarcat primitif y trouve l’occasion d’être redécouvert, enfin compris, et relativement réhabilité. De l’autre côté, il apparaît en même temps que Matriarcat et Maritalat, quoique contraires directs l’un de l’autre, comme le sont matière et esprit, fécondité et travail, parenté et propriété, sont aussi absolument identiques par leur perspective également unilatérale.

• Enfin, face à la crise finale du Ménage privé, toute attitude dogmatique, intellectualiste et moraliste, c’est-à-dire relevant de la mentalité spiritualiste propre à la civilisation, est nécessairement impuissante et illusoire par elle-même. Et cela vaut tout autant pour une apologie formelle du Maritalat que pour sa “condamnation” formelle. Sur ce point précis, Droite et Gauche, Anarchie et Dictature, Utopisme et Barbarie sont logés à la même enseigne, comme Volontarisme et Fatalisme. Moins que toute autre chose, le Ménage privé ne peut voir son sort décidé par décret. Et pour cause : non seulement le Ménage est solidaire de tous les rapports sociaux, mais il met encore en cause directement la relation Humanité-Nature ; et en lui se concentre enfin la question des Mœurs. Avec la question du Ménage privé et du Maritalat, c’est donc celle de la refonte de l’humanité elle-même qui se trouve posée ; ce problème ne peut évidemment être le fait que d’un processus réel, lequel à son tour ne peut être envisagé que de façon pratique, lucide et critique.

•••

2- Depuis 150 ans de crise finale du Maritalat, deux processus diamétralement opposés se développent parallèlement pour y faire face. Il s’agit évidemment de deux manières absolument hostiles de prendre en compte et d’associer les régimes domestiques historiquement révolus de l’humanité, le Maritalat et le Matriarcat. Ces deux manières de traiter le passé et de ménager l’avenir sont celle de la Barbarie Intégrale et celle du Communisme Civilisé. L’enjeu de ces deux Voies n’est rien moins que la direction du mouvement populaire spontané, qui n’est ni lucide ni critique face à la crise finale du Ménage privé.

• La voie de la Barbarie Intégrale est dominante depuis 150 ans. Elle a pour elle tout le poids de la Préhistoire humaine, qu’elle exploite au moyen de l’Argent et des Armes. Il s’agit, de ce côté, de répondre à la crise du Ménage privé en négociant et développant la décomposition du Maritalat, ce qui s’accompagne inévitablement d’une association au Maritalat malade, d’expressions perverses du Matriarcat. Cela nous donne, en lieu et place du Maritalat civilisé, le régime dominant que nous connaissons, lequel ne peut être mieux nommé que celui de la Bestialité. La Bestialité dominante maintient de force l’écorce du Ménage privé, ce qui le fait sécréter un fruit empoisonné, le transforme toujours plus en une union d’un demi-démon mâle et d’un demi-animal femelle. Sur le plan personnel, le couple fondateur du Ménage civilisé était la conjugaison du désir Sexuel du mari et de l’abandon Sentimental de l’épouse. C’est ce qu’on appelait l’“Amour”. Cette relation n’était réciproque que sous l’hégémonie de l’attitude masculine. Cette démarche, fondamentalement “intéressée” des deux côtés, était disciplinée par l’intérêt supérieur de la Cellule domestique, que justifiait tout l’environnement historique et social. Sous le règne présent du Bestialisme, dans le cadre de la putréfaction organisée du Ménage privé, c’est tout autre chose : une affaire porno-mélo. Notons qu’en 1800 on avait en France 6 divorces pour 100 mariages, contre un pour trois à présent... C’est cette voie de la Bestialité qui nous est vantée par les autorités, par les chantres du système dominant. Tirant prétexte qu’on ne reviendra pas au Maritalat civilisé, eux et leurs dupes nous assomment avec les prétendues “conquêtes des droits de la femme” : le suffrage féminin, l’accès à l’emploi, l’avortement libre et l’émancipation érotique. Tout comme le vrai gagnant de la “régularisation des sans-papiers” à la sauce Barbare est le lobby de la Française des Jeux, de même, le vrai gagnant de l’“émancipation de la femme” à la sauce Bestialité, c’est le lobby des Sex-shops. Société Obscène et Proxénète, voilà ce que gèrent les femmes à barbe du Secrétariat d’État créé à cet effet, Haute Instance chargée de la protection des races de gros porcs et petites dindes.

• La voie du Communisme Civilisé est dominée depuis 150 ans, n’ayant pour elle que l’avènement, hors des sentiers battus, de l’Histoire humaine, qui n’a à son service que l’Intelligence et le Nombre… Il s’agit, de ce côté, de répondre à la crise du Ménage privé en organisant le dépassement du Maritalat. Le dépassement du Maritalat, lui, doit être une authentique “double négation” des régimes domestiques primitif et civilisé. On peut nommer le régime domestique de l’avenir un Matriarcat Marital. Cela signifie : que l’apport historique des deux régimes du passé est conservé ; que leur côté unilatéral commun est aboli pour faire place à un vrai rapport ; que le Naturalisme primitif, que répudia l’Humanisme civilisé, retrouve sa place dans le rapport Réel instauré dans la nouvelle Union Sexuelle. Je précise ce qu’implique le nécessaire néo-Matriarcat à fonder et édifier :

- Le ménage privé, la fameuse “cellule” est à abolir évidemment, puisque c’était le cadre du Maritalat notoirement révolu. Je signale qu’on met à présent en vente en Nouvelle Zélande, des appartements… sans cuisine, cet accessoire étant considéré comme inutile dans un ménage “moderne”… Cependant, il est illusoire de vouloir faire “dépérir” le Ménage privé sans s’attaquer à l’Entreprise. Sous la civilisation, l’Entreprise dominait les Ménages, la “personne morale” de la première étant supérieure aux personnes “physiques” des seconds. Le salut des Ménages ne va pas sans leur mainmise sur l’Entreprise.

- L’abolition du Maritalat, par l’extinction organisée des Ménages est vraiment la seule notion saine qui peut animer le mouvement Féministe. Et pourtant, plus encore que de conquête de vrais “droits” de la Femme, c’est du Salut des Enfants et des Vieux qu’il s’agit, eux dont la masse est absolument sans défense sous le Bestialisme actuellement dominant, et alors que les deux sexes se trouvent confondus dans ces catégories…

- Le Ménage privé aboli, les Personnes qu’il comprenait et dans les limites étriquées où elles pouvaient exister, se trouvent conquérir le vrai “respect” qu’on affichait pour elles seulement théoriquement auparavant. Ainsi, l’Union Sexuelle qui prend la place de l’ancienne union conjugale, délivrée des considérations économiques, patrimoniales, émancipée de la maternité privée, fait enfin primer le sentiment sur le désir, donne une réalité tout à fait ordinaire au mot Amour. Le Proxénétisme, jusqu’à présent “intouchable”, peut enfin être vu raisonnablement comme déracinable.

Voici comment, au total, se présente le tableau des régimes domestiques successifs de l’humanité :

1. Matriarcat – Primitifs

2. Maritalat – Civilisés

......... Bestialisme

3. Personnalisme – Communistes

•••

Un fait peut sembler paradoxal, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce qu’on appelle la “dialectique” marxiste : c’est que l’Église que nous avons à bâtir a deux raisons de se lancer dans la défense forcenée de ce qu’il reste du Ménage privé et du Maritalat civilisé.

1- La première raison est un impératif immédiat : le combat contre le Bestialisme dominant. Il n’y a pas le choix. Deux exemples :

Dans les pays dits “riches” du Nord, on ne peut échapper à l’organisation “fanatique” pour la défense des salaires, ce qui est inséparable de la destruction des syndicats jaunes dits “représentatifs”. Une telle perspective d’amélioration du salariat peut paraître conduire à la consolidation et la perpétuation de ce même salariat dont nous annonçons la nécessaire abolition. Mais ce n’est pas le cas. Dans son combat prenant en charge la défense effective des salaires, la classe salariée ne peut qu’apporter la preuve que l’oligarchie financière au pouvoir est l’agent même déchaîné... contre l’éternisation du salariat ! et le salariat constitué en classe se fait son propre instituteur, acquiert l’aptitude à exercer sa domination politique en vue de l’établissement du travail libre et associé.

Dans les pays dits “retardés” du Sud, on ne peut échapper à l’organisation “fanatique” pour la défense de l’indépendance politique, ce qui est inséparable de la destruction des gouvernements fantoches. Une telle perspective d’amélioration du nationalisme peut paraître conduire à la consolidation et la perpétuation de ce même patriotisme que l’Internationale annonçait comme préhistorique. Mais ce n’est pas le cas. C’est le combat acharné même pour l’Indépendance nationale qui enfantera la Nation humaine, le renversement de toutes les frontières, la liquidation des hordes de prétoriens et autres “casques bleus” semant le carnage sur la planète.

Il en va exactement de même pour le sujet qui m’occupe. Il y a une guerre à mener pour la défense de la “sainte famille”, c’est-à-dire le Ménage privé. Les militantes exécrées par le système de la Bestialité dominante, celles qui se dressent pour la cause de l’intégrité féminine en arborant le “foulard islamique”, se trouvent aujourd’hui au premier rang de ce combat pour le triomphe de la Pudeur. Même si elles n’en ont pas conscience, ce sont elles qui acheminent réellement le genre humain dans la voie du Personnalisme, vers l’état social d’innocence où tomberont tous les voiles, vers l’état social “naturiste” qui sera la grande revanche d’Adam et Ève du Jardin d’Éden. Que la honte donc s’abatte sur les prétendues “femmes libérées” et les cinglées suicidaires du sex-appeal “torride” !

2- La seconde raison qui lie notre Église-Parti au Ménage privé et au Maritalat est la suivante : qu’il y ait ou non le Bestialisme dominant à notre époque, une fois celui-ci matériellement renversé, subjugué et neutralisé, c’est alors seulement que commence le processus prolongé de “dépassement” pratique du vieil ordre préhistorique Marital-Matriarcal. L’horizon concret de notre Église-Parti ne va pas au-delà de cette ère historique que Marx appela la “période de transition” au communisme civilisé développé, ou encore “phase inférieure” de ce même régime que sera le Personnalisme sur le plan domestique. Cette longue et complexe transition sera nécessairement celle du Non-Ménage, du “droit bourgeois” dans le domaine domestique, et non pas encore réellement le Personnalisme s’épanouissant sur ses propres bases.

Cette question de la Transition n’est pas propre à la question du Ménage, évidemment ; il en va au contraire de même dans tous les domaines. Le dépérissement de l’État et des Armes passe par un nécessaire Gouvernement mondial. Le dépérissement du Marché et de l’Argent passe par la nécessaire Gratuité du seul salaire (de ce qui correspond aux simples besoins de survie). De même encore, l’épanouissement de la Mentalité Réaliste, matérialiste-spiritualiste, passe par l’association intime et stratégique de Marx et Kant ; dans l’horizon concret du communisme civilisé qui nous est imposé, la Réalité marxiste est absolument solidaire de Dieu civilisé et incompréhensible hors de cette association.

Freddy Malot – mars 1999

________

Le ménage privé, sous sa forme pure et simple, tel que le présente la civilisation Moderne, fut défini par le Code Civil (1803) :

À la base, de façon physique et essentielle, il y a le couple Mari et Femme, uni par consentement.

Le couple des époux est ordonné de sorte que : “Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.”

Ceci dit, les époux “se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance”. Le mariage n’a pas pour but le sexe, qui n’est qu’un moyen. Aussi, la “fidélité” mutuelle exigée doit assurer avant tout la légitimité des enfants. Par suite, “l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari” ; “la recherche de paternité est interdite”.

Les Héritiers, ou enfants légitimes réservataires, sont l’accident physique habituel du mariage. Leur rôle est avant tout de perpétuer le ménage, avec le nom du mari ; à ce titre, ils se limitent aux garçons. En tout état de cause, il y a immédiatement “Puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants”.

C’est le mari même, qui porte donc une “double casquette”. Mais tandis que comme mari il est simplement la personne physique principale du couple des époux, comme Homme il est la personne morale du ménage. Comme personne morale autonome et exclusive, l’Homme est l’extrême opposé des enfants, et des filles en particulier, pur accident physique du mariage.

L’Homme, personne morale du ménage, surmonte l’antagonisme mari-femme spirituellement, c’est-à-dire représente le ménage dans son ensemble quant aux contrats et obligations civiles. C’est par lui qu’agit le ménage en tant que Propriétaire, dans ses rapports avec les autres ménages.

Le chef d’Entreprise, désigné comme commerçant par le Code, est lui aussi simple Homme, chef de ménage simultanément, ne serait-ce que par son patrimoine personnel (s’il n’est pas marié) et par sa parenté. Mais l’Homme qui est salarié, “mercenaire”, n’est personne morale qu’à l’égard de son propre ménage ; comme employé, il n’est que membre physique de l’entreprise.

Au total, les Hommes simples, uniquement chefs de ménage, et les chefs d’Entreprise forment l’ensemble de la société civile, les personnes constituant la Famille socialisée moderne, les éléments actifs de ce qu’on nomme le Marché national.

Tel est donc le Ménage privé pur, la Cellule civile fondamentale de la civilisation moderne. Ce ménage pris dans son ensemble est le type de “l’unité antagonique” sociale. C’est pour cela qu’il apparaît “trine” : Mari - Femme / Homme.

Hors de la sphère civile, dans le domaine politique, c’est évidemment l’Homme du ménage qui figurera comme Citoyen de la nation. Et comme le mari peut être appelé à se muer en soldat de la Patrie morale, la femme est conviée à fournir des enfants qui peupleront le Territoire physique de l’État.

Freddy Malot

________

________

________

________

________

(Documents)

Hermaphrodite : Parmi les enfants d’Aphrodite, on mentionne une fille, Harmonia, qu’elle eut d’Arès et qui épousa Cadmos, et un garçon, Hermaphrodite, dont le père était Hermès.

Pour dissimuler sa faute, Aphrodite confia cet enfant dès sa naissance aux nymphes de l’Ida, qui l’élevèrent dans les forêts. Parvenu à l’âge de quinze ans, Hermaphrodite, d’humeur sauvage, se plaisait aux longues courses parmi les montagnes boisées. Un jour, se trouvant en Carie, il arriva au bord d’un lac limpide, dont la fraîcheur l’incita à se baigner. La nymphe Salmacis, qui régnait sur ce lac, l’aperçut et s’éprit de sa beauté. Elle le lui dit ; en vain l’adolescent timide voulut-il la repousser ; Salmacis déjà enlaçait ses bras autour des siens et l’enveloppait tout entier de ses embrassements. Ne pouvant vaincre la résistance du jeune homme, la nymphe s’écria : “Tu te débats en vain, cruel ; dieux, ordonnez que rien ne puisse jamais le séparer de moi ni me séparer de lui.” Aussitôt les deux corps n’en formèrent plus qu’un seul.

“Sous une double forme, ils ne sont ni homme ni femme ; ils semblent n’avoir aucun sexe et les avoir tous les deux.”

À la suite de cet événement, les eaux de ce lac reçurent la propriété de faire perdre leur vigueur à ceux qui s’y baignaient. C’était l’accomplissement du vœu suprême qu’avait formulé Hermaphrodite, avant d’être définitivement entraîné par Salmacis dans les profondeurs des eaux.

On a voulu voir dans cette fable singulière une survivance du culte de l’Aphrodite barbue, qu’on vénérait à Chypre.

________

Ardhanârîçvara.

Aspect androgyne du dieu Çiva.

________

L’histoire est contée par Brahmâ aux dieux et aux richis.

« Dans la nuit de Brahmâ, tous les êtres étant confondus dans une même immobilité silencieuse, j’aperçus le grand Nârâyana, l’âme de l’univers aux mille yeux omniscients, à la fois être et non-être, penché sur les eaux sans forme, supporté par le serpent aux mille têtes de l’Infini. Et moi, ébloui par son éclat, je touchai l’être éternel et lui demandai : “Qui es-tu ? Parle.” Alors lui, levant vers moi ses yeux de lotus encore ensommeillés, se leva, sourit et dit : “Sois le bienvenu, mon enfant, Seigneur resplendissant !” Mais, offensé, je répondis : “Comment peux-tu, dieu sans péché, me traiter comme un maître son élève et m’appeler enfant, moi qui suis la cause de la création et de la destruction, le créateur de mille univers, la source de tout ce qui existe ? Pourquoi prononces-tu des paroles insensées ?” Vichnou répondit : “Ne sais-tu pas que je suis Nârâyana, créateur, préservateur et destructeur des mondes, le mâle éternel, la source immortelle et le centre de l’univers ? Toi-même tu naquis de mon corps impérissable.”

Et nous discutions tous deux avec âpreté au-dessus de la mer sans forme, lorsque apparut à nos yeux un glorieux linga étincelant, un pilier flamboyant ayant l’éclat de cent feux capables de consumer l’univers, sans commencement, sans milieu, sans fin, incomparable, indescriptible. Le divin Vichnou, troublé comme moi devant ces milliers de flammes, me dit alors : “Il nous faut chercher la source de ce feu. Je descendrai, toi tu monteras, de tout ton pouvoir.” Alors il prit la forme d’un sanglier, comme une montagne de bleu collyre, avec des défenses aiguës, un groin allongé, un grognement sonore, les pieds courts et solides, vigoureux, irrésistible ; il plongea dans les profondeurs. Pendant mille ans il descendit, mais il ne toucha pas la base du linga. Cependant, je m’étais mué en cygne, tout blanc, aux yeux ardents, avec de grandes ailes, et ma course était rapide comme le vent et la pensée. Je m’élevai durant mille années pour trouver le faîte du pilier, mais sans pouvoir l’atteindre. En revenant, je rencontrai le grand Vichnou qui s’en retournait lui aussi, las et déconcerté.

Alors Çiva se tint devant nous, et, domptés par sa magie, nous nous inclinâmes devant lui. De toutes parts s’élevait le son Aum, éternel et clair. Vichnou lui dit : “Notre dispute a été heureuse, ô Dieu des Dieux, puisque tu nous apparais pour y mettre fin.” Alors Çiva lui répondit : “Tu es en vérité le créateur, le préservateur et le destructeur des mondes ; mon enfant, maintiens en ce monde à la fois l’inertie et le mouvement. Car moi, le Seigneur suprême, indivisé, je suis les trois : Brahmâ, Vichnou et Çiva ; je crée, je maintiens, je détruis”. »

La variété même de ces combinaisons, leur caractère en quelque sorte interchangeable, démontrent bien que les dieux sont en fin de compte réductibles les uns aux autres, suivant le point de vue adopté par l’adorateur.

Sous le fourmillement polythéiste qui anime la mythologie hindoue, se cache une profonde doctrine de l’unité. “Dieu est Un”, dit le Rig-Véda, “mais les sages (vipra) lui donnent des noms divers”.

________

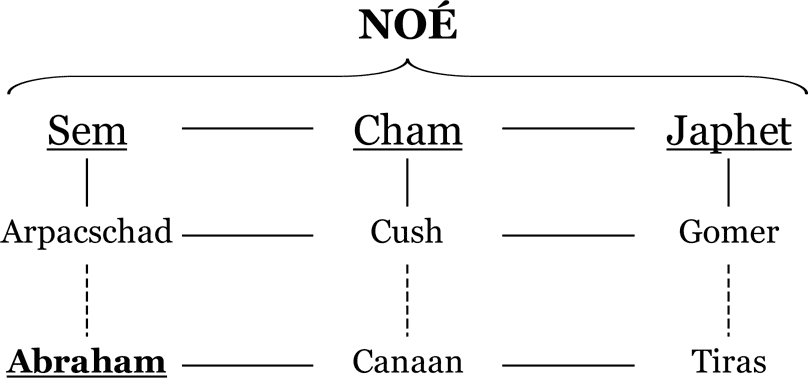

Noé déclare Iaweh “Dieu de Sem”.

Les Sémites sont : Élam, Assyrie, Chaldée, Syrie ; Hébreux, Arabes, Lydiens.

On a constamment affirmé que les Noirs descendaient de Cham, et les Aryens (indo-européens) de Japhet.

________

________

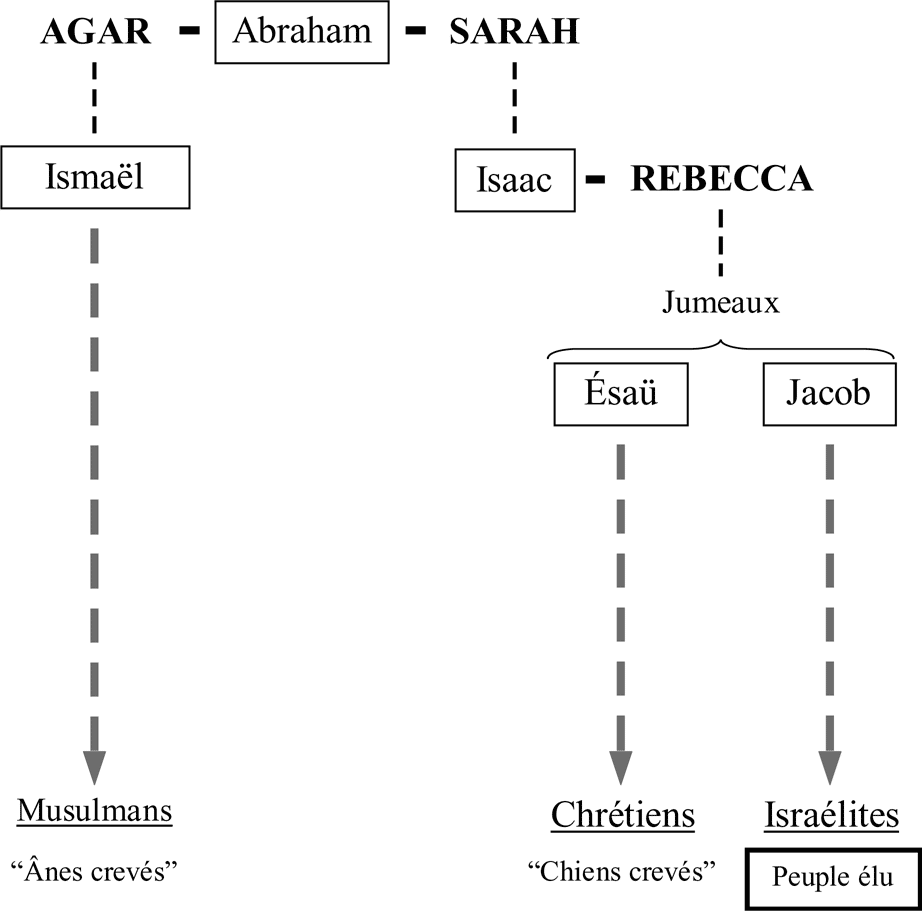

L’auteur de la Kabbala denudata, Knorr de Rosenroth, avance dans la préface du tome II, p. 7, que dans tout le Zohar on ne rencontre pas le moindre blasphème contre Notre-Seigneur : Adde quod eliam contra Christum in toto libro ne minimum quidem effutiatur. Cette assertion a été répétée par tous ceux qui depuis Knorr ont écrit sur la Cabale, sans en excepter les deux auteurs juifs, Peter Beer, et M. Franck. Celui-ci dit, comme s’il s’en était bien assuré : “Et l’on n’y rencontre pas une seule fois le nom du christianisme ou de son fondateur”. Nous demanderons ce que devient le passage suivant, tome III, fol. 282 recto de l’édition d’Amsterdam, 1771 ? Il y est question de la terre sainte.

“Le terrain du jardin est mêlé de fumier, fumier infect, car le fumier est composé de toutes sortes d’ordures et de charognes de bêtes impures. On y jette des chiens crevés, des ânes crevés. Là (dans la terre sainte) sont enterrés des enfants d’Ésaü et d’Ismaël (des chrétiens et des mahométans) ; là sont enterrés Jésus et Mahomet, l’un incirconcis (les mahométans opèrent la péritomie d’une manière différente des juifs), l’autre immonde. Ce sont des chiens crevés, c’est un tombeau d’idoles”.

________

Dans la Bible – le Code juif –, les questions de Fécondité et de Matriarcat dominent tout le Mythe matérialiste. À cela s’associe un conflit permanent entre le droit du “premier-né” de fait, et la règle impérative de la descendance en ligne maternelle.

•••

Jéhovah ne cesse de réitérer sa promesse à Abraham et ses descendants : “Je multiplierai ta race comme les étoiles du ciel. Je lui donnerai tous les pays d’alentour, et les étrangers se réjouiront de sa domination”.

Les parents de Rebecca bénissent celle-ci à son départ de Haute-Babylonie en disant : “Puisses-tu devenir des milliers de fois 10 000, et ta postérité s’emparer de la porte de ses ennemis” (porte = frontières et enceintes).

•••

C’est en même temps la femme d’Abraham et sa demi-sœur.

Sarah, toujours stérile à 75 ans, c’est elle qui décide d’offrir à son mari Abraham la faculté de se ménager une descendance au moyen de l’esclave domestique Agar. De là naît le premier-né Ismaël.

Sarah, devenue féconde de façon inespérée à 90 ans, conteste le droit du premier-né, fait prévaloir le droit maternel supérieur, dès qu’elle donne le jour à Isaac. Elle fait donc bannir Agar et son fils au désert ; ce à quoi Abraham doit consentir.

Le judaïsme donne à cet enfant d’Abraham le titre méprisant de “fils de l’esclave égyptienne”. Pourtant, Iawéh avait déclaré au Patriarche :

“Ismaël sera fécond, je le multiplierai beaucoup. Il produira 12 chefs et je le ferai devenir un grand peuple”.

Ismaël devient chasseur nomade, un “zèbre d’homme”. Et comme chez les primitifs, la guerre et la chasse ne sont pas différenciées, Ismaël est également un noble brave.

Ismaël n’a pas rompu avec Abraham, puisqu’il participe à l’inhumation de son père.

Ismaël, quoique circoncis, prend une femme égyptienne. Il en eut les 12 fils annoncés, tous bédouins. Il faut se souvenir pour la suite qu’une des filles d’Ismaël se mariera avec Ésaü...

Abraham a donc un fils en ligne maternelle, son cadet Isaac. Isaac ne peut épouser une palestinienne. Son père a le devoir d’envoyer chercher pour lui une femme juive dans sa famille maternelle en Haute-Babylonie. On en ramène Rebecca, “cousine” d’Isaac et petite-nièce d’Abraham.

Rebecca arrivée, elle ne “devint la femme” d’Isaac qu’après que celui-ci l’ait “fait entrer dans la tente de sa mère Sarah”.

Rebecca est stérile pendant 20 ans. Elle accouche de jumeaux à l’âge de 60 ans : Ésaü qui sort “le premier” du ventre, et Jacob.

Jacob, dont le nom deviendra “Israël”, est partisan de l’agriculture et de la vie sédentaire. Pour qu’il épouse une israélienne attestée en ligne maternelle, Rebecca fait décider Isaac d’envoyer Jacob en Haute-Babylonie pour y trouver une femme.

Ésaü adore la chasse, la vie nomade et de vaillant guerrier. Il vit avec une femme palestinienne.

Isaac veut bénir son successeur de droit, le premier-né, Ésaü. Mais Rebecca le trompe, substitue le cadet Jacob devant son mari aveugle au moment de la cérémonie. Ainsi, contrairement à la règle, “l’aîné servit le cadet”.

________

La force du texte hébreu de la Genèse indique l’action de l’amour dans la création du monde. Ces paroles que nous traduisons ainsi : L’Esprit de Dieu était porté sur les eaux, superferebatur, signifient dans l’hébreu incubabat, instar volucris ova calore animantis ; c’est-à-dire que “l’Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit (qui est amour) se reposait sur les eaux, comme pour les animer par sa vertu et sa fécondité divines, et pour en produire toutes les créatures de l’univers, comme un oiseau se repose sur ses œufs, et les anime peu à peu par sa chaleur pour en faire éclore ses petits” (Saint Jérôme cité dans la traduction de la Bible par Sacy).

•••

“Il fut un temps d’avant les nuits et les jours.

Alors celle que nous connaissons à présent comme la Mère secrète du monde, ne se signalait encore qu’à elle-même :

- Par l’abîme de ses Eaux immenses et troubles,

- Qu’elle couvait patiemment tout entier de sa chaude Haleine”.

Freddy Malot – mars 1998

________

L’économie des sociétés primitives

par Marshall Sahlins – 1972

On admet couramment que la vie au paléolithique (âge de la pierre taillée) était dure. À ce sujet, nos manuels s’efforcent de perpétuer un sentiment de fatalité menaçante, au point qu’on en vient à se demander, non seulement comment les chasseurs-collecteurs faisaient pour vivre, mais si l’on peut appeler cela vivre ! On y voit l’homme traqué par le spectre de la famine ; son incompétence technique, dit-on, le contraint à peiner sans répit pour obtenir tout juste de quoi ne pas mourir de faim, sans que lui soit accordé, ni sursis, ni surplus, ni loisir pour “produire de la culture”.

•••

Portrait académique du Primitif :

“Paresse”, “Indolence”, “Nonchalance”, “Indifférence au perfectionnement de son équipement technologique”, “peu soigneux de son bien”, crasseux, miséreux, gaspilleur, “prodigue”, goinfre, “instable en matière économique”, marqué par un “défaut de sens pratique”, totalement “imprévoyant et inconscient”.

“Bref, l’homme paléolithique, est-on tenté de dire, est l’homme-non-économique”.

Julian Steward parle des Indiens Shoshones (1859) :

“Il est du manger parmi les Sauvages, comme du boire parmi les ivrognes d’Europe ; les âmes sèches et toujours assoiffées expireraient volontiers dans une cuve de vin grec (malvoisie) ; et les Sauvages dans une marmite pleine de viande ; les premiers ne parlent que de boire et les seconds n’ont qu’une idée : manger”.

•••

Le Travail :

Martin Gusinde parle des Indiens sud-américains Yamana (1931) :

“Les Yamana sont incapables de fournir chaque jour un effort soutenu, au désespoir de leurs employeurs européens, fermiers et autres. Ils travaillent par à-coups, parfois en déployant une énergie considérable ; après quoi, ils manifestent le besoin de prendre un repos extraordinairement prolongé, et traînent sans rien faire et sans apparence de vraie fatigue. Le patron s’arrache les cheveux, mais l’Indien n’y peut rien : c’est sa nature”.

James Woodburn parle des Hazda, du fin-fond de l’Afrique (1966) :

“Les chasseurs Hazda ont refusé tout récemment d’adopter les pratiques agricoles, alléguant pour motif principal que cela entraînerait trop de travail”.

•••

La Propriété :

Martin Gusinde, en 1931, insistait sur le point-clef :

“Les (sauvages) Yahgan ne savent pas prendre soin de leurs biens. Personne ne pense jamais à les ranger, les plier, les sécher ou les laver, ou bien à les rassembler d’une manière ordonnée. S’ils cherchent quelque chose, ils mettent sens-dessus-dessous le fouillis de leurs petits paniers. Les objets les plus volumineux forment un grand tas dans la hutte : on les bouscule en tous sens, sans souci des dégâts possibles. L’Européen a le sentiment que les Indiens n’attachent pas la moindre importance à leurs ustensiles, et qu’ils oublient complètement l’effort qu’ils leur ont coûté. À vrai dire, personne ne tient aux quelques biens et effets qu’il possède”.

Les Sauvages “répugnent à posséder plus d’un exemplaire des objets d’usage courant”.

“Un Européen serait ahuri de l’incroyable indifférence de ces gens, qui traînent dans une boue épaisse des objets flambants neufs, des habits précieux, des provisions fraîches et des articles de valeur, ou les abandonnent aux enfants ou aux chiens. Ils affectionnent pendant quelques heures, par curiosité, les choses précieuses qui leur sont offertes, après quoi ils les laissent étourdiment se détériorer dans la boue sans plus s’en soucier. On peut dire qu’ils sont totalement indifférents à la propriété”.

Van der Post parle des Bochimans du Kalahari (1958) :

“Le chapitre des cadeaux nous donna plus d’un motif d’embarras. Nous étions mortifiés de constater que nous ne pouvions pas offrir grand-chose aux Bochimans. Ils ne possédaient presque rien : une ceinture, une couverture de peau, et une sacoche de cuir. Ils n’ont pas le sens de la propriété”.

Sahlins l’Utopiste répond aux colons :

De l’enquête générale faite auprès des hommes “paléolithiques” – pourtant la plupart relégués de nos jours dans des conditions défavorables –, il ressort que la quête de nourriture leur coûte, en moyenne par personne et par jour, 4 à 5 heures de travail, parfois moitié moins.

•••

Le travail des chasseurs-collecteurs n’est jamais soutenu. Il cesse dès qu’on s’est procuré de quoi vivre. Il reste toujours en-deça des ressources naturelles accessibles, et ne pousse pas l’effort humain à sa limite possible. Il n’est guère fatigant.

•••

Les Sauvages n’envisagent pas les tâches alimentaires comme un travail pénible ou désagréable, dont il faudrait se débarrasser ; ni non plus comme un mal nécessaire, que l’on repousserait jusqu’au dernier moment (Mac Carthy, en 1960, à propos des Aborigènes d’Australie).

•••

En dépit de leur dénuement absolu, les chasseurs-collecteurs connaissent une abondance sans égal.

Le travail paléolithique leur apporte dans l’ensemble plus qu’ils n’ont besoin ; l’excédent est donné aux chiens.

Les Fuégiens (Amérique du Sud) se procurent et fabriquent leurs outils et ustensiles sans grand-peine ni effort (Gusinde). Ils les perdent souvent et les remplacent tout aussi facilement (Gusinde).

Le chasseur habile ou chanceux ne se constitue de réserves qu’au prix de son honneur (Rich. Lee – 1969).

C’est littéralement ce que l’on peut dire du chasseur-collecteur, que sa richesse lui est un fardeau (Sahlins).

•••

À côté de ce travail, les Sauvages “jouissent de loisirs surabondants”, passent leur temps en bavardages, en commérages, à faire et recevoir des visites, beaucoup à danser. Outre à manger, ils passent beaucoup de temps à traînasser à l’ombre ou près du feu, à paresser, à vaquer, et énormément à dormir : soit après manger, soit au retour de la chasse, soit durant la cuisson du gibier.

•••

Les Sauvages sont “pauvres mais libres” (Sahlins).

“Ils sont étrangers à l’ambition et l’avarice ; il leur suffit de vivre, de jouir de l’existence”.

“Les Sauvages pourraient avoir pour devise : pourvu qu’on ait de quoi manger aujourd’hui, peu importe ce que demain nous réserve”.

“Ce qui caractérise les Sauvages est leur confiance en soi et en l’avenir”.

“Les Sauvages se livrent sans grand effort à la chasse et la cueillette, là où la nature a constitué, à sa façon, des stocks considérables de nourriture qui, par la variété et l’abondance, l’emportent sur tout ce que l’homme peut mettre de côté”.

“En vérité, les Sauvages savent qu’ils n’ont rien à craindre de l’avenir. [Aussi ne font-ils pas de provisions]. Bon an, mal an, ils peuvent attendre le lendemain sans soucis” (Gusinde).

Richard Lee rapporte une parole des Bochimans (1968) :

“Pourquoi planterions-nous, alors qu’il y a tant de noix de mongo-mongo dans le monde ?”.

•••

Sahlins :

“Les hommes paléolithiques ignorent l’obsession de la Rareté qui est caractéristique de l’économie de marché. L’économie de chasse et de cueillette (et ramassage) mise systématiquement sur l’Abondance”.

“L’ère de la famine sans précédent, c’est la nôtre”. “La pauvreté est une invention de la civilisation”.

Sahlins cite Marx, qui s’attaque à Destutt de Tracy, l’économiste-vedette de la Libre-Pensée, exécré par Napoléon (les “idéologues”). Marx appelle Destutt un “doctrinaire bourgeois à sang de poisson”. Il ajoute : “dans les nations pauvres, les gens sont à leur aise, alors que dans les nations riches, ils sont généralement pauvres” (c’est-à-dire la masse).

Le Père Biard, Jésuite, parlait des Indiens “Micmac” de la Nouvelle-France en 1616 :

“Jamais (le roi) Salomon n’eut son hôtel mieux ordonné et policé en vivandiers. Pour bien jouir de ce leur appanage, nos sylvicoles s’en vont sur les lieux d’icelui avec le plaisir de pérégrination et de promenade, à quoi facilement faire ils ont l’engin, et la grande commodité des canots, qui sont petits esquifs, si vite à l’aviron qu’à votre bel-aise de bon temps, vous ferez en un jour les trente et quarante lieues. Néanmoins on ne voit guère ces Sauvages postillonner ainsi : car leurs journées ne sont tout que beau passe-temps. Ils n’ont jamais haste. Bien divers de nous qui ne saurions rien sans presse ni oppresse !”.

Sahlins :

“La tranquillité en matière économique des chasseurs-collecteurs est fondée sur le fait qu’en temps normal, tout le monde trouve à satisfaire ses besoins de subsistance. Cette belle assurance leur devient une seconde nature et, c’est le rire aux lèvres qu’ils traversent des épreuves telles qu’un Jésuite a peine à les endurer.

Le Père Paul Lejeune, en 1634, dit :

“Je voyais les Indiens souffrir avec allégresse dans leurs peines, dans leurs travaux. Ils me disaient : nous serons quelquefois deux jours, parfois trois, sans manger. Prends courage, Chichiné ! Aie l’âme dure, résiste à la peine et au travail ! Garde-toi de la tristesse, autrement tu seras malade ! Regarde : nous ne laissons pas de rire, quoique nous mangions peu”.

Sahlins :

“La grande affaire, pour les chasseurs-collecteurs, c’est leur Santé, un objectif précis, et l’arc et les flèches sont appropriés à ce but.”

D’après L’économie des sociétés primitives, de

Marshall Sahlins (1972),

Freddy Malot – mars 1999

________

Rome, la Rome antique : ce nom évoque irrésistiblement la patrie du Droit. Que n’a-t-on pas écrit sur le “droit romain” ! Mais il reste à le comprendre…

Par exemple : le droit du propriétaire “d’user et abuser” a constamment été présenté de manière anachronique. Ce droit si absolu dans la forme l’était pour la seule raison qu’il était absolument fragile sur le fond. En effet, le patricien romain n’était propriétaire que parce que citoyen, à l’inverse du bourgeois Moderne, qui fut citoyen parce que propriétaire. Ce sont ces petits détails qui échappent à nos grands Universitaires de Musée !

•••

On imagine, du coup, à quel point tout ce qu’on a pu nous raconter sur le Ménage romain, le “pater familias” et la suite, peut être délirant.

Je donne des extraits du traité de “la Société Domestique” de l’abbé Gaume, paru en 1854 :

• Dans le T. I, ch. VIII, l’auteur dit :

“La nature ne fut comptée pour rien dans l’organisation de la famille romaine. Elle eut pour base non les liens du sang, mais le lien civil”. Par “lien civil”, il veut dire lien juridique.

• Dans le T. II, Ch. XI, l’auteur dit :

La société romaine “violait les lois de la nature ; les liens de famille trop resserrés, enfantaient l’égoïsme. Pour mettre le mariage à l’abri de toute corruption, l’Église établit ses empêchements. (Relativement à) la consanguinité, l’Église défend entre chrétiens toute union conjugale dans les degrés les plus rapprochés. Elle veut qu’ils ne puissent s’unir qu’à une distance où les liens du sang ne suffisent plus à entretenir l’intimité fraternelle”.

Ainsi, le bon abbé ultramontain, qui ne comprend rien à l’affaire du Ménage civilisé, à sa naissance et son développement, dit n’importe quoi pour défendre les Zouaves Pontificaux…

•••

Tout s’éclaire facilement pourtant, si on examine la chose de façon historique et critique.

Les Romains barbares, provoqués par la civilisation grecque, refondent pour leur compte ce même ordre civilisé, en se dressant contre l’Asiatisme étrusque.

Repères : Romulus – 753 A.C. ; République – 509 A.C.

La grande vague civilisatrice nouvelle, prise en charge par les Romains, se signale évidemment en instituant de façon brutale et tranchée l’union conjugale juridique, qui place le lien sexuel de procréation sur le terrain spirituel et moral. Or, la révolution romaine en ce domaine est autant “radicale” dans le principe qu’elle est “inconséquente” en fait.

Je m’explique. Certes, le Ménage privé instauré signifie le retournement de l’Endogamie primitive en Exogamie civilisée. Cela est acquis dès le premier instant. Mais la matière sur laquelle cette opération s’exerce est celle des liens du sang des tribus du Latium, lesquels ne peuvent s’effacer d’un trait de plume. Aussi, le Juridisme romain ne peut-il faire, dans un premier temps, qu’envelopper la réalité “raciale” préexistante. Autrement dit, le Ménage romain s’établit sous la forme la plus “simple” qui soit, la plus “inconséquente” possible.

Tout ce que fait l’abbé Gaume, c’est de souligner que le stade romain n’est que le premier de la série civilisée, et que la société chrétienne opérera à son tour un bond qualitatif dans le sens du perfectionnement du ménage privé. Oui, la société chrétienne contribua puissamment à acheminer le ménage privé vers son état “pur” final, celui du monde Moderne. Mais le passage à cet état achevé ne fut possible, n’en déplaise à l’abbé Gaume, qu’en rompant violemment avec le Ménage médiéval, de la même manière que ce dernier avait rompu avec le Ménage antique. Et c’est Luther qui donna le coup de bélier contre la dévote et “paternaliste” famille chrétienne, qui se montrait à son tour horriblement inconséquente à la fin du 15ème siècle. Notre ami de Pie IX a une merveilleuse formule pour caractériser le cycle du perfectionnement du Ménage civilisé ; il dit : “Le paganisme ancien faisait du père un despote ; la philosophie moderne en fait un valet”. Ceci, bien compris, explique tout. Mais l’abbé Gaume tient à l’entre-deux, au papa “protecteur” gothique ; la révolution qu’il loue St Paul d’avoir déchaînée, il refuse à Luther le devoir de l’achever. Hélas ! Comme dit Mao : l’arbre préfère le calme, mais le vent lui arrache cependant les branches.