________

Il est complet par l’union intime des trois parties qui le composent :

1- Pour commencer, il y a le chapelet au sens étroit. C’est le pôle le plus volumineux, mais “secondaire” du psautier total. Cette partie, prise isolément, est double :

• D’une part, le FIL “invisible”, CIRCULAIRE (sans début ni fin) du Temps Perpétuel de la Création ;

• D’autre part, les GRAINS supportés par le fil, eux-mêmes différenciés : Cinq + cinq Dizaines. On peut dire qu’ils figurent la série complète des Prophètes, des Sages, des Saints, et des Martyrs, dont l’ensemble forme la Communauté des Agréés de Dieu, le “chœur” inspiré et prédestiné, qui constitue la véritable Incarnation du Verbe (en “arrière”, il y a la Masse humaine).

• c’est évidemment la Providence qui défile cette “humanité divine” dans le “Siècle” (Providence = Saint Esprit manifeste).

2- Pour finir, il y a la partie Sacrée du chapelet, la Croix.

• Ce foyer FIXE et massif (fil et grain ne faisant qu’un), figure l’Éternité Immobile, de laquelle participe le Créateur (en “arrière”, il y a le Père).

• Et ce Créateur n’est autre que Dieu Pour-Nous, le Verbe Incréé (et seulement “engendré” du Père).

3-

• En outre, il y a la courte succession de grains, qui fait la jonction LINÉAIRE entre les Deux Faces du Fils, Incarné et Incréé, Homme-Divin et Dieu-Humain.

• C’est dans cette zone, en ce mystérieux Moment de la Fin (Parousie), que les Super-Apôtres rouges de la Terre et les Bienheureux du Ciel vont à la rencontre des uns et des autres, pour se confondre dans la Création Restaurée.

Freddy Malot – avril 2003

________

Il faut des bases solides. En particulier :

1- Il n’y a pas de Civilisation sans Religion (Esprit Absolu).

Bien sûr, pas de Religion sans passages à vide, Krachs spirituels, des Païens et des Hérésies. Parmi les païens, il y a les Libres-Penseurs ; mais aussi les Cléricaux. Parmi les hérésies, il y a les Athées ; mais aussi les Fanatiques.

2- La Religion est essentiellement Une, comme la Civilisation.

C’est dire qu’elle ignore totalement l’histoire.

Mais elle part d’une forme Simple, enfantine, pour arriver à une forme Pure, de l’âge mûr. Pour cela, il faut passer par des Révolutions Réformistes : le dieu-Maître, le dieu-Père, et enfin le dieu-Auteur.

3- La Religion, c’est l’hégémonie de l’Éternité sur le Temps.

C’est ce qui donne la Chronologie civilisée, que l’on confond bêtement avec l’Histoire. La Chronologie est simplement le Dynamisme essentiel à la mentalité civilisée, directement opposé au Statisme essentiel à la mentalité primitive.

Le Dynamisme civilisé est intrinsèquement Dramatique :

a- Le moment “discret” et éphémère du “siècle” d’Ici-Bas, dominé par la Sempertinité continue et permanente de l’Au-delà (lui aussi temporel).

b- Le déroulement de la Perpétuité du Temps se produit entre le Début du temps dominé par la Fin du temps (Archéologie/Eschatologie).

c- Il y a un hiatus mystérieux et angoissant entre le Temps indéfini du monde et l’Éternité Infinie de Dieu.

4- Il n’y a pas de Religion sans Trinité.

L’Islam ne s’oppose sur ce point au Christianisme qu’à partir d’un malentendu, et n’oppose à la Trinité chrétienne qu’une autre forme de la même chose. Les chrétiens ont les Personnes distinctes de Dieu : Père-Fils-Esprit ; les musulmans ont les Noms distincts de Dieu, qui sont comme Un-99-100. Un est le nom “Unique”, absolu, Infini, ineffable, de Dieu (“Allah aime l’Impair”) ; 99 est la multitude des noms Connaissables, particuliers, de Dieu ; 100 est le nom général, Un (≠ Unique), sacré, Allah (comme l’antiquité grecque).

5- C’est le deuxième terme de la Trinité qui est toujours décisif.

Ce terme intermédiaire, charnière, se dit “Fils” dans la forme chrétienne, médiévale, de la Religion.

Ce terme est nécessairement double et une seule chose en même temps. C’est cela qui fait le “grand problème” de la Foi, puisqu’il est la clef de la Révélation, c’est-à-dire la jonction de l’Absolu et du Relatif.

a- Le Fils est double, parce qu’il relève : d’un côté de l’Éternité et donc du Père ; et de l’autre côté du Temps et donc du Saint Esprit.

b- Mais le Fils est aussi un parce que c’est : d’un côté le Verbe Éternel, distinct du Père dont il est Engendré pour cette raison. Il est l’Éternité Pour-Nous, dieu Créateur, voulant le Monde (et même ce monde que nous connaissons et non un autre) ; à ce titre, c’est Dieu-Humain. De l’autre côté, le Fils est du Temps lui-même, Incarné dans l’éphémère Ici-Bas, et même Mortel, pour notre Salut (et celui du monde par suite) ; à ce titre de Créature (exceptionnelle), c’est l’Homme-Divin, totalement Pour-Lui, distinct du Saint Esprit qui le fait naître.

Bref, le Fils est l’union indissoluble de Dieu-Tout humain et de l’Homme-Tout divin.

Freddy Malot – avril 2003

________

1- Dans la forme chrétienne de Dieu, le Fils constitue le cœur de la Trinité, encadré par le Père et le Saint Esprit.

Ce Fils est lui-même double :

• D’une part, il est lui-même Dieu ; mais tourné explicitement vers l’Homme, en tant que Verbe Créateur, éternellement engendré par le Père ;

• D’autre part, il est totalement Homme mortel, Incarné Ici-Bas ; mais soumis absolument à Dieu, en tant que Créature prédestinée, créée dans le temps par le Saint Esprit, pour le salut civilisateur.

2- Selon le Déisme pur, la forme Moderne et parfaite de la Religion, la nature du Fils acquiert un caractère indépassable :

• D’une part, le Père, auparavant dénommé, devient l’Auteur anonyme ; tandis que le Saint Esprit n’opère plus de miracles que celui-là même de la Loi Physique générale qui gouverne la Nature, et ceux qui ponctuent le perfectionnement Moral de l’Humanité sociale.

• D’autre part, le Fils exprime cette fois doublement la Révélation de façon conséquente :

- d’un côté, il se donne Créateur dans un sens absolument spirituel, c’est-à-dire à partir d’un Néant proprement dit, et d’un Univers formant un Cercle Illimité, quoique “périssable” ;

- de l’autre côté, le Fils s’Incarne dans un sens généralement spirituel, c’est-à-dire par la descendance entière, la Lignée Perpétuelle de la fleur prédestinée de l’humanité mortelle, le corps entier des “hommes divins” des siècles des siècles.

3- Pour les Panthéistes intégraux de 1840,

• D’une part, le Père et l’Esprit, déjà parvenus à leur forme “pure”, se font totalement Immanents à la Création.

• D’autre part, les super-Apôtres panthéistes découvrent que le Fils, en tant que Créateur, se fait Tout-Miséricordieux, qu’il s’en remet aux guides de l’humanité Majeure pour construire le Paradis Universel. Réciproquement, l’église panthéiste assume ce devoir de “culte tout en action”, persuadée d’achever et résumer la Lignée entière des Hommes Divins, de représenter l’Incarnation “consommée” du Créateur. Ainsi, dans la “plénitude des temps” désormais inaugurée, les deux faces du Fils vont directement à la rencontre l’une de l’autre : l’Homme-tout divin court à présent s’unir au Dieu-tout humain.

Freddy Malot – avril 2003

________

________

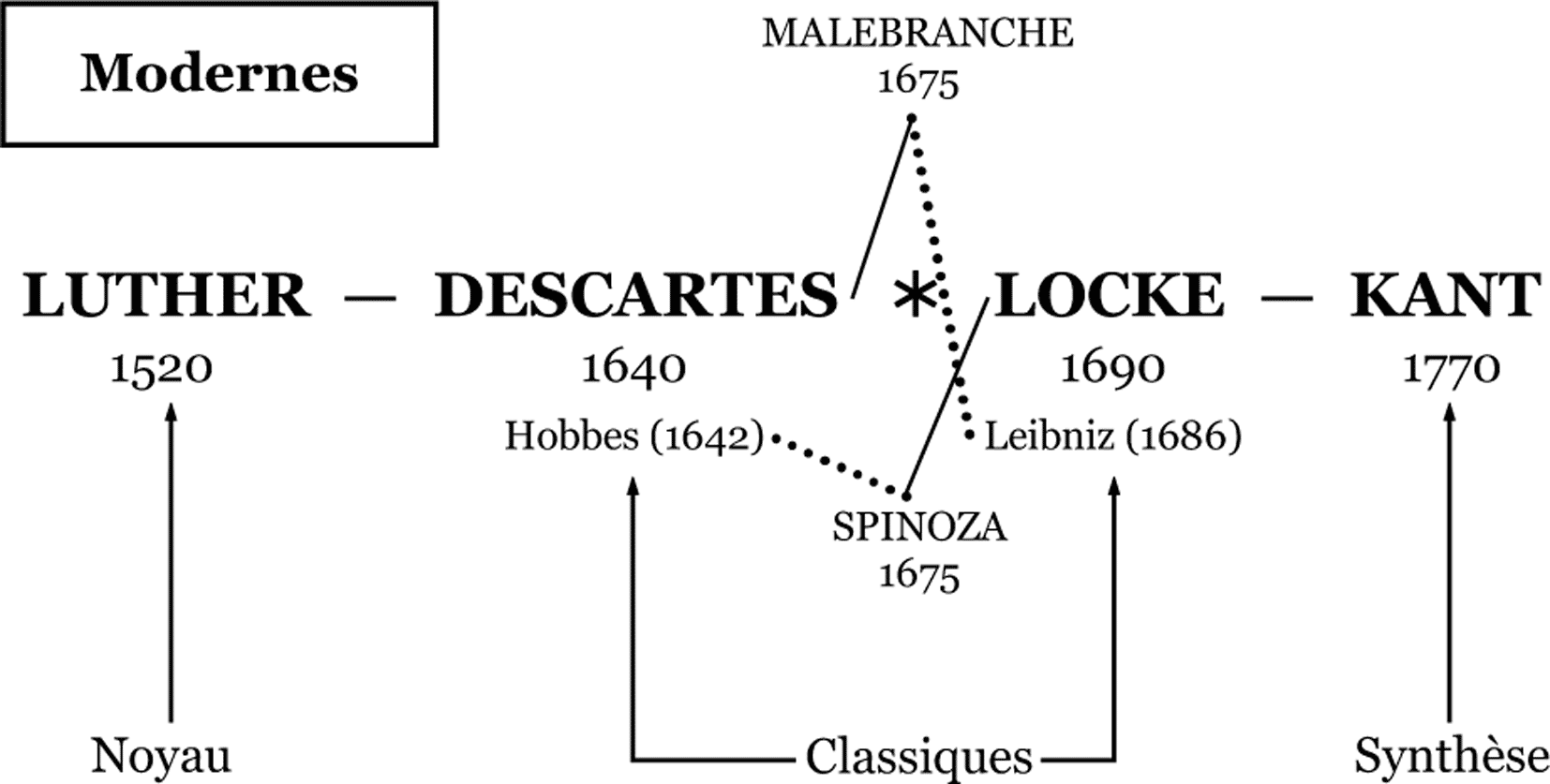

Médiation “Classique” dans le cycle :

• Deux moments successifs contraires : Idéalisme, puis Empirisme. (À Chaque moment, l’aspect inverse, accessoire et subordonné, existe.)

• Le passage d’un moment à l’autre s’appuie secondairement sur le “Détour” de 2 Panthéismes contraires : de Sentiment et de Jugement.

________

Sens négatif. Bourgeois est positif.

• C’est juridique : tout ce qui n’est pas Clergé/Noblesse = “Roturiers” [1].

• Mais réellement c’est autre chose, car il y a des Hauts, Moyens et Bas [2] “roturiers”, et la même chose dans les deux Ordres “supérieurs”.

Freddy Malot

________

En 1800, naissait dans un petit village de pêcheurs, en Cornouailles, un enfant qui devait jouer un rôle important dans la réalisation d’un programme politique répondant aux aspirations immédiates des travailleurs mécontents. Cet enfant était William Lovett, fils d’un capitaine de caboteur qui, avant sa naissance, périt dans un naufrage. Sa mère gagna sa vie en colportant du poisson. À l’âge de treize ans, Lovett entra comme apprenti dans une fabrique de cordages. En 1821, il vint chercher du travail à Londres. Après maintes tribulations, il finit par trouver sa voie dans l’ébénisterie et par devenir Président de la Société des Ébénistes. À Londres, il s’était senti attiré vers les théories sociales de Robert Owen mais, à la différence d’Owen, il estimait que l’émancipation politique, c’est-à-dire le suffrage universel, constituait un préliminaire indispensable à l’obtention et au maintien de l’égalité sociale et économique. En 1836, il fonda une société connue sous le nom “d’Association des Ouvriers Londoniens”. Lovett assura lui-même les fonctions de secrétaire. Bien que la plupart des membres fussent des ouvriers, ils élurent, comme membres honoraires, certains réformateurs sociaux appartenant à une autre classe que la leur, notamment un tailleur du nom de Francis Place dont nous avons déjà parlé et qui joua un rôle important dans leurs délibérations. Place est censé avoir rédigé la fameuse “Charte du Peuple”, dans laquelle il mettait en avant six revendications essentielles qui nous semblent aujourd’hui bien modestes : 1- Suffrage masculin universel. 2- Vote au scrutin secret. 3- Rémunération des membres du Parlement. 4- Renouvellement annuel du Parlement. 5- Abolition du cens électoral. 6- Création de circonscriptions électorales égales.

Parmi les hommes dont les noms sont restés associés au “Mouvement Chartiste”, il convient encore de citer Feargus O’Connor, orateur brillant, O’Brien, intellectuel révolutionnaire et le Révérend J.R Stephens, ministre évangéliste licencié, et démagogue aussi virulent dans ses harangues que sincère dans ses convictions. D. J. Holyoake disait de lui : “Les griefs des pauvres étaient intolérables à son cœur juste et généreux et il voulait les redresser ; si ceux qui possédaient ne les redressaient pas alors il avait recours aux combinaisons, à l’agitation politique et à tous les moyens qui lui semblaient justifiés au regard de Dieu”. Gammage, historien contemporain du mouvement chartiste, nous donne deux exemples frappants du talent oratoire de Stephens. Montrant un jour du doigt une énorme usine, il s’était écrié : “Vous voyez cette usine, là-bas, avec sa grande cheminée ; eh bien, chaque brique de cette cheminée a été cimentée avec le sang des femmes et des petits enfant”. Une autre fois il avait déclaré : “Si les droits des pauvres sont foulés aux pieds, alors, à bas le trône, à bas l’aristocratie, à bas les évêques, à bas le clergé, brûlons l’église et finissons-en avec les rangs, les titres et les honneurs de toutes sortes !”

Le point faible de la propagande de Stephens et de nombreux autres démagogues, résidait dans l’absence d’un programme constructif sur lequel tout le monde aurait pu se mettre d’accord. Il y avait un parti de la force physique mené par le groupe de Birmingham. Gammage et O’Brien croyaient à la force physique pour déloger les classes moyennes de leur situation privilégiée ; mais ils estimaient qu’il était inutile de recourir à la force sans préparatifs bien étudiés. Lors d’un meeting tenu en 1838, 15 000 personnes se joignirent au cortège. Stephens était l’orateur principal. On porta des bannières ornées d’inscriptions comme celles-ci : “Que celui qui n’a point d’épée vende son manteau pour en acheter une”. “Les tyrans croient et tremblent”. Stephens prêchait plus ou moins la préparation à la guerre civile. Il poussait le peuple à se munir “de pistolets, de piques et autres armes” en prévision du jour où il lui serait donné de déloger la bourgeoisie des positions privilégiées qu’elle occupait.

Lovett tenait un tout autre langage :

“Camarades,” disait-il un jour, “en luttant avec vous pour la grande cause de la liberté humaine, il est une importante vérité sur laquelle nous voulons attirer votre attention. À moins que vous deveniez vos propres régénérateurs sociaux et politiques, vous ne jouirez jamais d’aucune liberté réelle. Car la liberté véritable ne découle pas des Actes du Parlement ou des décrets des Princes, mais elle prend sa source dans les connaissances, la moralité et les vertus civiques de notre population… Si les révolutions devaient se succéder les unes aux autres, si l’on devait apporter constamment des changements à notre constitution, à nos lois, à notre gouvernement, et cela sans que notre superstructure sociale et politique reposât sur l’intelligence et la moralité de la population, celle-ci n’aurait fait que changer un despotisme pour un autre, une clique d’oppresseurs, pour une autre”.

Dans une autre allocution, vers la même époque, il s’exprimait en ces termes :

“Le droit de vote n’est rien en lui-même, il n’est qu’un instrument nous permettant d’atteindre notre but. Et ce but doit être d’élire les hommes les meilleurs et les plus sages, afin qu’ils résolvent une question qui n’a encore été discutée dans aucune assemblée législative : la question de savoir comment nous pouvons utiliser toutes les ressources de notre pays de façon à améliorer le bien-être et à élever le niveau intellectuel de la population toute entière”.

________

1838 :

Les Démocrates du Pays de Galles choisirent deux délégués pour les représenter à la Convention ; le premier d’entre eux était un commerçant et magistrat s’appelant Frost, résidant à Newport, dans le comté de Monmouth ; et qui représentait la partie méridionale de la Principauté. Vincent fut le premier conférencier public invité dans la région, et il y trouva une population enthousiaste prête à l’accueillir. Les Gallois sont un peuple presque aussi impulsif que les Irlandais. L’histoire montre le courage avec lequel ce peuple préserve sa nationalité propre. Cet esprit existe encore dans une certaine mesure aujourd’hui, car beaucoup de Gallois refusent de reconnaître la langue anglaise, et se cramponnent à leur langue maternelle avec la plus grande conviction. Cette disposition nationaliste est souvent condamnée pour son étroitesse de vue, et pour son opposition à l’esprit d’universalité qui nous englobe tous. Rien n’est plus injuste que de telles réflexions. Quel jour de gloire ce sera sans doute quand un esprit universel de fraternité réunira toutes les nations de la terre dans une même communauté, avec un seul cœur, un seul esprit, un seul intérêt ; mais cet esprit universel résultera d’une compréhension réciproque, non pas d’une conquête, car l’état d’amour ne peut jamais surgir de la force brutale. L’histoire du monde est une histoire de conquête, et de manipulation de plusieurs nations pour en faire une seule en utilisant le pouvoir avide et impitoyable, non dans l’intérêt du genre humain, mais pour la satisfaction malsaine des despotes. Le Pays de Galles fut vaincu par le pouvoir de l’épée, et c’est cette injustice qui même maintenant reste sur le cœur d’une grande partie de son peuple, et le pousse à s’accrocher avec conviction à tout ce qui peut lui rappeler la gloire de son passé.

Ce peuple impulsif reçut Vincent à bras ouverts. C’était exactement l’homme qui pouvait éveiller toutes les émotions les plus vives des masses, dont la condition n’était pas des meilleures, et il se passa peu de temps avant qu’une étincelle courut de poitrine en poitrine, qui menaçait de se transformer en un feu inextinguible. Lors de sa visite à Newport, John Frost reçut Vincent avec toute l’hospitalité propre au caractère gallois, et il adhéra aux principes évoqués par le jeune orateur dans un esprit désintéressé, digne de l’époque des chevaliers, et toute sa famille fut aussi enthousiaste pour la cause que lui-même. Sa situation de commerçant et magistrat expliquait son influence considérable sur les pauvres gens, qui le considéraient comme une sorte de Moïse qui allait les conduire à la terre promise de la liberté et de l’abondance.

Il existe un genre d’hommes qui sont démocrates par nature ; qui, où qu’ils se trouvent, penchent instinctivement du côté de la justice et de l’humanité. John Frost était un homme de cette trempe. La justice était pour lui plus qu’un sentiment ; elle l’emportait sur tout. Inutile d’essayer, sous de fausses raisons, de vaincre ce puissant sens du droit qui se manifestait dans tous ses actes. Il n’était donc pas surprenant qu’il ait adhéré à un mouvement qui avait pour but l’élévation des masses. Profondément religieux, mais sans fanatisme, il considérait Dieu comme le père universel, et le genre humain comme des frères, dont les droits devaient être respectés de façon égale et garantis contre toute violation. En bref, John Frost aimait réellement et véritablement le peuple, et celui-ci le lui rendait bien, et lui accordait cette confiance que, en dépit des apparences, il ne trahit jamais.

Au cours de l’hiver 1838-39, l’agitation en faveur de la Charte, loin de diminuer, progressa à grands pas. Si un projet chartiste était en échec, un autre était rapidement adopté pour se rapprocher de l’objectif. Les autorités, en interdisant les rassemblements aux flambeaux, et en arrêtant les hommes les plus populaires dans les régions manufacturières, avaient sévèrement ébranlé le mouvement ; mais pourtant, une activité extrême envahissait les masses. Des réunions en plein air la journée, et des assemblées à l’intérieur le soir, avaient souvent lieu, et les discours n’avaient pas perdu un iota de leur vigueur traditionnelle. Les divers comités s’activaient avec une assiduité redoublée. La Souscription pour la Convention et la Souscription pour la Défense se déroulaient de façon à satisfaire les plus ardents, et tous les yeux se tournaient maintenant vers le rassemblement de ces masses qui, en l’absence d’une représentation parlementaire importante, devait transmettre les sentiments, les idées et les aspirations des ilotes de la société. Le 4 février, les délégués se réunirent dans la métropole ; la première réunion eut lieu à la British Coffee House, Cockspur-street ; mais, deux jours plus tard, ils se retrouvèrent à Bolt Court, Fleet-street, où une vaste salle avait été mise à leur disposition. Lors de l’assemblée des délégués à Londres, ils furent reçus par les Démocrates à un dîner public dans la grande salle de White Conduit House. O’Connor, Frost, et beaucoup d’autres chefs étaient les orateurs du jour. Le premier, malgré sa robuste constitution, avait tellement travaillé à faire campagne, qu’il parut d’une santé délicate ; la rougeur normale de son visage avait fait place à une pâleur maladive, et on craignait que sa constitution ait été ruinée ; mais l’avocat énergique de la démocratie, sans cesser de travailler, récupéra rapidement sa vigueur habituelle. Il serait bien venu de mentionner ici un fait en relation avec M. Frost. Cet homme, comme on l’a déjà dit, avait, dès le début du mouvement, rejoint le peuple sur ses revendications. Une lettre de Lord John Russell s’ensuivit lui reprochant, en tant que magistrat, le parti qu’il prenait. M. Frost répondit à son supérieur de la meilleure façon, lui déniant le droit de se mêler de ses (celles de Frost) opinions politiques. Cette réponse courageuse amena une lettre contrariée de la part du ministre, dans laquelle il assurait à Frost qu’il n’avait pas le moindre désir de le contraindre. En bref, Lord John ravala complètement ses propres mots précédents. Au dîner en question, M. Frost en profita pour faire une allusion à cette correspondance, et fit remarquer que, si le gouvernement retirait son nom de la liste des magistrats, le peuple le réintégrerait rapidement. Le ministre, à la vue de ce discours imprimé, écrivit immédiatement au magistrat pour savoir si son texte était correctement transcrit, et à la réception d’une réponse affirmative, M. Frost fut sur le champ exclu du comité pour la paix. L’assemblée manifesta un immense enthousiasme à White Conduit House, quand les différents délégués firent leurs discours éloquents et courageux. D’après ce qui a été établi précédemment, on peut facilement supposer que, lorsqu’elle se réunit, la Convention ne ressemblait pas à un ensemble parfaitement harmonieux. Nombre de délégués d’Écosse, de Londres et de Birmingham, ainsi que quelques autres étaient partisans de l’influence morale. La majorité cependant penchait plus ou moins vers le courant de la force physique. Baillie Craig, le délégué de l’Ayrshire, fut nommé président, et à William Lovett fut attribuée la fonction de secrétaire. Une fois les simples affaires d’organisation réglées, les divergences entre les membres apparurent bientôt de façon manifeste. Les hommes de la tendance Cobbett pensaient que le rassemblement ne devait être qu’une Convention pour la pétition et que, après la présentation de la pétition nationale, sa mission devait prendre fin. Une vaste majorité néanmoins était de l’avis contraire. Les hommes des deux tendances étaient généralement d’accord sur le fait que le peuple aurait apprécié d’aller un peu plus loin ; que, après les promesses qui avaient été faites, et les espoirs qu’elles avaient fait naître, il n’y avait pas d’autre alternative que le recours à de nouvelles mesures, au cas où la demande contenue dans la pétition serait rejetée. La résolution de Cobbett ne fut donc pas retenue, car jugée indigne des masses assemblées dans le but avoué d’obtenir les droits du peuple. Après cette décision, le parti de Cobbett intervint peu dans la Convention.

Alors qu’une minorité avait tenté d’empêcher la Convention d’envisager des mesures ultérieures, une autre minorité, restreinte aussi, chercha à la pousser vers l’avant à la vitesse du chemin de fer ; cette dernière était le parti de Julian Harney.

Peu après les faits évoqués dans un chapitre précédent, un événement se produisit qui éclipsa tous les autres concernant le mouvement chartiste. Il faut rappeler que, lors du dîner de Liverpool, Lord John Russell avait insisté sur les dangers qui découlaient des tentatives de museler l’opinion publique. Ces dangers avaient été confirmés par les événements malheureux de Birmingham et ailleurs, et ils étaient sur le point d’être confirmés encore sur une plus grande échelle. Les grandes régions minières galloises avaient sombré dans un état d’apathie visible. Les réunions publiques avaient disparu, et les masses s’étaient renfermées pour ruminer en secret leur brûlant ressentiment. Leur sentiment de colère enfla encore, car les autorités de Monmouth traitaient Vincent et les autres prisonniers chartistes avec toute la rigueur dictée par un esprit de persécution permanente. Ils étaient traités concernant la nourriture, l’habillement et la discipline comme les pires traîtres. Frost avait essayé, à l’aide de pétitions et d’autres moyens, d’obtenir une amélioration de leur misérable condition ; mais tous les appels à la clémence lancés à leurs persécuteurs étaient restés vains. La classe ouvrière galloise, animée, comme on l’a déjà observé, de sentiments chaleureux et généreux, était fortement indignée par ce traitement sévère et injuste, et son ressentiment atteignit rapidement un niveau incontrôlable. Les magistrats de Newport avaient été informés qu’un important mouvement se préparait. Ils ont admis cela ; ils auraient peut-être pu admettre aussi que, grâce à leurs agents, ils avaient pris part à l’organisation du mouvement pour avoir le plaisir de frapper et d’ébranler le Chartisme. Quoi qu’il en soit, le 4 novembre 1839 au matin, une foule importante d’ouvriers venant des collines de cette région approchait de Newport. Combien précisément, on ne peut correctement le déterminer, car les estimations étaient très différentes et non concordantes ; le Times estima ce nombre à huit mille, le Morning Chronicle à mille, alors qu’un autre journal l’évalua au chiffre énorme de vingt mille. Un compte-rendu chartiste estima le rassemblement à dix mille personnes, ce qui était probablement exact. Cette immense foule d’homme s’était réunie la nuit précédente, en dépit des éléments qui ne leur étaient pas favorables, une forte pluie étant tombée toute la nuit et les ayant trempé jusqu’aux os. Un nombre considérable d’entre eux était en possession d’armes. Certains avaient un mousquet à l’épaule, d’autres étaient armés de piques, un troisième groupe apparut avec des fourches, et un quatrième avec des gourdins, tandis qu’un nombre immense n’avaient d’autres armes que celles offertes par la nature. Cette masse d’hommes marchait dans les ténèbres lugubres d’une nuit de novembre, s’arrêtant en route pour se reposer, puis repartant vers sa destination, la ville de Newport, qu’elle atteignit à environ neuf heures, en compagnie de Frost, son délégué à la Convention. On ne peut pas déterminer avec certitude quel était son plan d’action à partir des témoignages contradictoires recueillis aux interrogatoires, et au procès ; mais l’un de ses objectifs semblait être la libération de Vincent et de ses codétenus, qui étaient si mal traités en prison que cela soulevait l’indignation et l’aversion. Une compagnie du 45ème Régiment était postée dans l’hôtel Westgate, et la multitude en marche arriva jusque là, fortement acclamée lorsqu’elle avançait dans les rues. À son arrivée en face de l’hôtel, une attaque se produisit immédiatement ; les magistrats, la police et les forces spéciales étaient chassés des rues, et poussés vers l’hôtel pour y trouver refuge. Les soldats étaient aux fenêtres, d’où quelques uns commencèrent à tirer. Il semblerait, d’après certains rapports, que l’attaque fut déclenchée par un homme qu’on a dit déserteur du 45ème Régiment, et qui fut abattu au cours de l’affrontement. Les soldats, bien évidemment, firent feu. Dans leur position favorable, ils pouvaient le faire efficacement, sans se mettre beaucoup en danger ; et cela eut pour conséquence que, en vingt minutes environ, dix Chartistes furent tués sur place, et une cinquantaine d’autres environ furent blessés, certains grièvement, et même en danger de mort. Ayant jusque là essuyé le feu des soldats postés aux fenêtres, les Chartistes essayèrent de pénétrer de force dans l’hôtel ; mais ce qui aurait pu réussir au début n’était plus possible maintenant. La majeure partie des gens s’était sauvée, et ceux qui restaient avaient été vaincus par les différentes forces qui s’étaient liguées contre eux. L’un de ceux qui tomba, au cours de l’attaque de l’hôtel Westgate, était un jeune homme dont l’enthousiasme et le courage devraient forcer l’admiration même de ses pires ennemis. Il s’appelait Shell. Il était de tout cœur avec le mouvement, et nourrissait les aspirations les plus pures pour la liberté ; la lettre qui suit, adressée à ses parents, le confirme :

“Pontypool, dimanche soir, 4 nov. 1839

Chers parents, j’espère que vous allez bien, comme cela est le cas pour moi actuellement. Ce soir, je prendrai part à un glorieux combat pour la liberté, et si Dieu me prête vie, je vous verrai bientôt ; mais, dans le cas contraire, ne soyez pas peinés pour moi, je serai tombé pour une noble cause. À bientôt ! Bien à vous, George SHELL”.

Une révolte chartiste en 1839

Attaque de l’auberge de Westgate, à Newport

Ce jeune homme venait d’avoir dix-huit ans, et alors que des volumes sont écrits pour louer les héros du despotisme, le dévouement sublime et courageux de ce jeune apôtre de la liberté, qui ne craignit pas de mourir pour l’objet de son adoration, mérite sûrement une place dans l’histoire.

Toute la région de Newport et ses environs furent précipités dans un état d’extrême agitation du fait de ces malheureux événements. Une récompense de 100 livres fut immédiatement offerte pour l’arrestation de Frost, que l’on alla chercher tout de suite chez lui, mais en vain. Les autorités saisirent cependant tous les papiers qui leur tombèrent sous la main. La même nuit, elles intervinrent dans la maison de M. Partridge, imprimeur à Newport, pour chercher des documents ; et, après avoir forcé la porte, la première chose qu’ils virent était Frost que, avec Partridge et une troisième personne du nom de Waters, ils arrêtèrent sur le champ. Le premier paraissait calme et concentré, et s’empara de pain, de fromage et de bière, avant de partir avec les officiers. Ces arrestations furent suivies de plusieurs autres ; parmi celles-ci citons celle de Henry, le fils de Frost, âgé de quatorze ans, accusé d’avoir été parmi les assaillants, et de Zephaniah Williams et William Jones, chargés de conduire d’autres sections de Chartistes pour rejoindre le groupe principal à Newport, mais qui pour diverses raisons furent retardés dans leur marche. On ordonna immédiatement la mise en place d’une Commission Spéciale afin de traduire en justice les nombreux prisonniers, toutes les mesures étant prises entre temps pour leur porter préjudice dans l’opinion publique, plus particulièrement à Frost et aux membres de sa famille. Certains rapports allaient jusqu’à dire que Mme Frost et ses filles accompagnaient les insurgés à Blackwood déguisées en paysannes. D’autres affirmaient qu’elles agitaient leurs mouchoirs depuis les fenêtres, au moment de l’attaque de l’hôtel Westgate, et la presse infâme se fit l’écho de ces rapports, dont aucun ne contenait la moindre parcelle de vérité ; et la raison en est suffisamment évidente. Si ces rapports avaient été aussi exacts qu’ils étaient notoirement faux, et que le mouvement avait été couronné de succès, les mêmes journaux auraient claironné que ces nobles femmes étaient des héroïnes, et auraient demandé les honneurs pour leur patriotisme. Telle est la justice selon la presse. L’infâme Times entama une carrière de diffamation envers le personnage de Frost aussi cruelle que peu scrupuleuse, et outrageante pour les sentiments des amoureux de la justice et de l’humanité. “Notre correspondant particulier” ramassait tous les petits incidents de sa vie passée, et les accommodait pour qu’ils se retournent affreusement contre lui ; et le journal consacrait au sujet un éditorial après l’autre, tout cela pour montrer que rien, sinon le sang de sa victime, ne pourrait étancher sa soif de vengeance démesurée. Le Times jugea John Frost coupable bien avant son procès, et prépara la voie au verdict d’un jury parjure. L’apostat O’Connell contribua en partie à la masse totale de préjudices ; et bien que, dans le discours où il dénonçait Frost, il déclara aussi qu’il prendrait le maquis plutôt que d’accepter la direction de l’Irlande par les Tories, il proposait simultanément 500 000 hommes de son armée (partisans de l’influence morale) pour abattre les Chartistes. Tels étaient les monstres de ce système incomparable d’hypocrisie politique. Il ne manquait qu’une chose pour compléter la panoplie des préjudices contre les malheureuses victimes de la loi de la trahison ; celle-ci fut offerte par le prédicateur humble et modeste qui fit le sermon devant les juges, avant l’ouverture de la session de la Commission Spéciale. Le révérend fit de son mieux pour transmettre à ses auditeurs sa conviction de la culpabilité des accusés. Les autorités faisaient quantité d’efforts pour empêcher la circulation de tout ce qui portait le nom de Chartiste. Le Justicier de l’Ouest, le journal de Vincent, qui circulait largement parmi les Gallois, fut saisi partout où on le trouva, et fut finalement obligé de disparaître. La grande offense commise par le Justicier était de pousser les Chartistes à sauver, par tous les moyens, Frost et ses codétenus d’une mort ignominieuse. Vincent avait continué, de sa prison, à envoyer une lettre pour la publication ; annonçant carrément que la seule façon d’atteindre ce but était de promettre à leurs persécuteurs que, au cas où ils se prononceraient pour la peine capitale, ils signeraient alors leur arrêt de mort. La cause des prisonniers fut chaleureusement soutenue par les Chartistes dans tout le pays ; des comités de défense furent créés ; O’Connor, O’Brien, Harney, Taylor et les autres chefs prenaient la parole dans les réunions de soutien ; des fonds étaient collectés. O’Connor fit don des bénéfices d’une semaine du Star pour ce sujet d’importance. On prit la résolution de faire appel au meilleur avocat pour la défense. Une Convention se réunit à Londres pour soutenir la cause, qui décida d’utiliser tous les moyens possibles pour garantir un verdict qui remettrait les détenus en liberté.

À mesure que l’heure de la session de la Commission Spéciale approchait, l’anxiété et l’excitation les plus grandes gagnaient l’opinion publique. Des détachements de Lanciers parcouraient les alentours de Monmouth, afin d’éviter tout rassemblement de mécontents, et le 6 janvier, jour de l’ouverture de la session, les militaires furent rassemblés et passés en revue dans la cour. Toutes les rues voisines du palais de justice étaient gardées par des soldats, et la police de Londres et de Monmouth. Les contrôles à l’entrée du tribunal étaient si nombreux qu’ils étaient terriblement pénibles pour les employés. À neuf heures et demie, le fourgon cellulaire emmenait les détenus de la prison au lieu du procès. Il était gardé par le 17ème Lancier, et des militaires étaient postés dans les rues afin d’empêcher que la foule approche. Les prisonniers, treize en tout, descendirent du fourgon. Frost fut escorté vers le tribunal par le gardien ; les autres furent divisés en deux groupes de six, et marchèrent menottés et enchaînés ensemble. Ils avaient tous une attitude ferme et déterminée. Le président du tribunal, Sir Nicholas Tyndal, M. Baron Parke, et Sir John Williams arrivèrent à dix heures. Sir Thomas Campbell, procureur général, Sir Thomas Wilde, procureur général adjoint, le sergent Talfourd, le sergent Ludlow, M. Whiteside et M. Talbot étaient les avocats de la couronne, et Sir Frederick Pollock, M. Fitzroy Kelly et M. Thomas représentaient les prisonniers. Feargus O’Connor était assis à côté des représentants des détenus. Les prisonniers furent appelés par leur nom : John Frost, Charles Waters, John Lovell, Richard Benfield, John Reece, George Turner, Zephaniah Williams, Edmund Edmonds, Jacob Morgan, Solomon Briton, William Jones, James Aust, et David Jones. Tous les prisonniers plaidèrent non coupables, et décidèrent d’intervenir séparément pour les récusations. Les noms d’un grand nombre de jurés furent énumérés, et ceux-ci récusés par les avocats des prisonniers. À l’appel d’un nom, l’homme y répondant fut récusé par le procureur général au nom de la couronne ; Sir Frederick Pollock objecta, et insista sur le fait que, si la couronne avait le droit décisif de récuser tous les jurés, un jury devrait être formé qui ne priverait pas les prisonniers d’une chance de procès équitable ; mais les juges rejetèrent l’objection. Finalement, les hommes suivants furent assermentés en tant que jurés : John Daniel, Thomas Davies, Richard Lewis, Edward Brittle, James Hollings, Thomas Jones, Edward Reece, Edmund Smith, Christopher John, William Williams, John Richards et John Capel Smith. Le jour suivant, le procureur général était sur le point d’ouvrir le procès de Frost lorsqu’il fut interrompu par Sir Frederick Pollock, disant qu’il était inutile à l’éminent homme de s’engager dans un procès qui ne saurait produire de preuves. Il insista alors pour que le procès ne fût pas engagé, car les formes légales nécessaires dans de tels procès n’avaient pas été respectées. La loi exigeait qu’un exemplaire de l’acte d’accusation, une liste des jurés et une liste des témoins fussent remis au prisonnier, tous en même temps, dix jours avant le début du procès. La dernière liste n’avait pas été remise en même temps que les autres documents, ce qui selon l’éminent avocat était fatal au bon déroulement du procès. L’objection fut pour le moment rejetée ; mais lorsque le premier témoin fut appelé, Sir Frederick, renouvela son objection, et on décida finalement que le procès pouvait continuer, et que le point serait laissé à l’appréciation des juges. Le jour suivant, un grand nombre de témoins furent appelés. Lorsque Samuel Simmonds, le premier témoin, fut à la barre. Sir Frederick Pollock fit une objection concernant le témoignage, attendu que l’adresse du témoin n’avait pas été correctement enregistrée ; mais cette objection fut elle aussi rejetée. Il n’y eut pas moins de trente sept témoins appelés, et si l’on considère qui étaient ces témoins, on ne peut éviter d’en conclure que le gouvernement avait du intervenir, soit en aidant à organiser cette manifestation armée, soit en usant de son influence a posteriori pour pousser des participants à se présenter en tant qu’accusateurs contre leurs alliés, car pas moins de trente cinq d’entre eux témoignèrent contre leurs complices, c’est-à-dire qu’ils reconnaissaient avoir plus ou moins participé à la manifestation. Le fait que les autorités aient apporté en sous-main un certain type d’aide à la soi-disant insurrection fut à l’époque tout à fait pris au sérieux. On raconte que, selon un témoignage, un homme portant un chapeau lustré fut l’un des premiers à encourager la manifestation, mais qu’on ne le revit jamais par la suite. L’avocat des prisonniers soumit certains des témoins à un contre-interrogatoire exploratoire. Quand l’accusation fut terminée, Sir Frederick Pollock s’adressa au jury au nom de Frost, dans un discours qui dura six heures. Il évoqua en termes très précis les grandes manifestations organisées par les Whigs pendant la campagne pour la réforme, et les compara à celles auxquelles participa Frost. En réponse à un témoin, qui déclarait que le but des prisonniers était de s’emparer de Newport, de faire sauter le pont, et d’empêcher le courrier gallois de parvenir à Birmingham, Sir Frederick démontra que le courrier de Newport ne dépassa pas le Short Ferry, qu’une autre voiture traversa le Ferry jusqu’à Bristol, et qu’une troisième couvrit la distance entre Bristol et Birmingham ; montrant ainsi l’absurdité de supposer que le courrier de Newport pouvait servir de signal à la population de Birmingham. Il montra ensuite que l’objectif de la manifestation était d’obtenir la libération de Henry Vincent, ce qu’il appuya à l’aide de nombreuses références aux mouvements qui avaient été mis sur pied dans ce but. Sir Frederick conclut son discours par ces mots :

“Bien que d’un avis différent de ceux qu’on appelle les Chartistes, je dois leur rendre justice en disant que le Chartisme n’est ni une trahison, ni la revendication de l’expression publique de cette conviction, une rébellion. Et j’irai même plus loin ; aussi néfaste que cela pourrait être pour le bonheur, la prospérité et le bien-être de ce pays, si ces principes étaient adoptés, et disons encore, s’ils reflétaient un jour l’opinion confirmée de la large masse des intelligences et du nombre – si la force et la vigueur de la communauté, et si l’intelligence qui contrôle cette force, se décidaient finalement à adopter le code chartiste, et il le sera sûrement, comme la Loi de Réforme le fut, les riches seuls s’y opposeraient, selon moi, en vain.”

En conclusion de ce discours, Kelly passa en revue les témoins de la défense, et produisit des témoignages réfutant ceux qui avaient été faits dans l’intérêt de la couronne. L’un des témoins avait dit, au cours de son interrogatoire, que certaines des personnes armées accostaient les officiers à l’hôtel Westgate, en s’écriant “Constituez-vous prisonniers” ; le contre-interrogatoire a montré que la demande était “Livrez-nous nos prisonniers” en parlant de quelques personnes enfermées dans l’hôtel. C’est un gardien de la paix de Newport qui fournit ce contre témoignage. Plusieurs témoins déposèrent en faveur de la grande qualité humaine dont Frost a toujours fait preuve. Le jour suivant, Fitzroy Kelly s’adressa au jury pour défendre Frost, dans un éloquent discours de cinq heures et demie. On demanda à Frost s’il voulait ajouter quelque chose à la déclaration de son avocat ; mais il s’estima tellement satisfait de ses efforts qu’il s’abstint de toute remarque. En réponse le procureur général s’adressa à la cour, faisant ressortir devant le jury tous les témoignages possibles pouvant jouer contre le prisonnier. Le témoignage d’un dénommé Harris, de nature contradictoire, n’a pas été évoqué. Au cours de son réquisitoire, qui dura plusieurs heures réparties sur deux jours, le procureur général se montra, quoique anxieux, résolu à aboutir à la culpabilité à tout prix. On avait rarement assisté, depuis l’époque du célèbre Jeffries, à un discours imprégné d’un tel esprit de vengeance dans un tribunal. Dès que le président du tribunal eut résumé l’accusation, le jury se retira ; il revint au bout d’une demi-heure avec un verdict de culpabilité, et un avis en faveur d’une commutation de peine. Le verdict causa une grande déception générale dans le public, car on avait espéré et prévu que Frost échapperait à la peine capitale. On ressent une véritable haine à l’idée que douze hommes, tenant entre leurs mains la vie d’un citoyen, aient pu en aussi peu de temps qu’une demi-heure prendre une décision si importante ; mais ce n’est sûrement pas surprenant si l’on considère les propos déplacés d’une partie de la presse, et d’autres personnes, qui avaient par avance condamné l’accusé.

Le procès de Frost terminé, celui de Zephaniah Williams commença, et de nombreux témoins au procès précédent se présentèrent contre lui. Joseph Box Stockdale déposa qu’il avait arrêté le prisonnier à Cardiff, à bord du “Vintage”, en partance pour Porto. Thomas s’adressa au jury pendant sept heures, entreprenant une analyse critique habile de l’accusation, et déclarant qu’il n’y avait pas un seul point de la Charte du Peuple qu’il n’approuva. Il produisit alors les témoins de la défense. Thomas Lewis déclara que le prisonnier exhortait souvent le peuple à préserver la paix. Daniel Lewis, boutiquier, fit état sous serment de divers actes d’escroquerie commis par Thomas Saunders (l’un des témoins en faveur de la couronne) lorsqu’il travaillait chez lui, et il jura qu’il ne le croirait pas même sous serment. Richard F. Marsden, drapier, qui avait aussi employé Saunders, ne pouvait pas non plus le croire sur parole et prouva qu’il avait fait un faux témoignage.

Le lundi 20, Williams revint à la barre, et fit part de son désir de dire quelques mots à la cour. Il déclara qu’il était totalement innocent de la charge ; qu’il n’avait pas la moindre intention de déclarer la guerre à la reine ; et que l’essentiel de ce qu’avaient dit les témoins était faux – Dieu l’en garde ! Williams semblait profondément ému pendant cette déclaration. Après la réponse du procureur général, Thomas se leva, et protesta à nouveau contre tous les témoignages présentés au jury, du fait du non respect des formes légales ; mais, comme dans le procès de Frost, la question fut repoussée à plus tard, et l’éminent Baron Parke procéda au résumé de l’accusation ; après quoi le jury se retira, et revint trente cinq minutes plus tard avec un verdict de culpabilité ; et comme dans le procès précédent, avec avis en faveur d’une commutation de peine. William Jones vint ensuite à la barre, et peu après la cour ajourna la séance jusqu’au lendemain. L’accusation contre Jones était évidemment la même que celles contre Frost et Williams, et le verdict, avec avis de commutation de peine, fut précisément le même que dans les autres procès.

Le jeudi 13 janvier 1840, Frost, Williams et Jones furent amenés pour entendre prononcer la sentence. Frost avait la même attitude calme qu’il avait eu tout au long du procès. Williams paraissait ralenti et abattu et Jones avait un comportement calme et digne. On leur demanda s’ils avaient quelque chose à dire empêchant l’énoncé du jugement conformément à la loi. M. Geach demanda la suspension du jugement en s’appuyant sur le fait qu’il y avait eu une erreur sur le nom d’un des jurés convoqués. L’objection fut rejetée, les éminents juges mirent leur toque noire, et le silence fut demandé ; lorsque le président du tribunal s’adressa aux prisonniers, et parla de l’horrible crime dont ils avaient été reconnus coupables, il fit appel, pour les protéger des conséquences d’un tel crime, à l’intervention de la Divine Providence. Il les exhorta à se préparer aux grands changements qui les attendaient, puis procéda à la lecture de la vieille sentence barbare, à savoir qu’ils seraient ramenés en prison, puis qu’on les conduirait sur le lieu de leur exécution pour être pendus par le cou jusqu’à ce que mort s’ensuive – ensuite leurs têtes seraient séparées de leurs corps, leurs corps découpés et exposés là où Sa Majesté le voudrait ; et il conclut par la formule usuelle souhaitant que Dieu ait pitié de leurs âmes. Pendant l’énoncé de la fin de la sentence, Frost leva les yeux, mais ni Williams ni Jones ne manifestèrent le moindre signe d’émotion ; ils quittèrent alors le banc des accusés. Charles Waters, John Lovell, Richard Benfield, John Rees, et Jacob Morgan plaidèrent coupables, et ils furent condamnés à la peine de mort, en précisant, cependant, que leur punition serait commuée en déportation à perpétuité. Quatorze autres prisonniers parurent à la barre ; certains plaidèrent coupables, et furent condamnés à diverses peines d’emprisonnement, alors que d’autres devaient s’engager à se bien conduire à l’avenir. Un grand nombre fut transféré aux assises, et la Commission fut alors dissoute. Une grande agitation régna parmi les Chartistes à l’annonce de la condamnation de Frost, et des réunions publiques se tinrent immédiatement dans les différentes villes d’Angleterre et d’Écosse, au cours desquelles furent décidés divers recours auprès de Sa Majesté, la priant d’avoir une attitude miséricordieuse vis-à-vis des prisonniers.

Le samedi 1er février, l’objection soulevée par Sir F. Pollock au nom des prisonniers aboutit devant les quinze juges de la Cour des Comptes. Sir Frederick Pollock, M. Fitzroy Kelly, et Sir William Follet représentaient les prisonniers ; le procureur général et le procureur général adjoint représentaient la couronne. L’affaire fut discutée de chaque côté en détail, et finalement leurs excellences décidèrent à la majorité que l’objection était valable. Ils décidèrent néanmoins que la dite objection, bien que valable, n’avait pas été soulevée en temps voulu ; dans ces conditions, le gouvernement estima plus sage de choisir un compromis, et on sut rapidement que la peine capitale ne serait pas appliquée, mais que les prisonniers seraient déportés à vie. L’opinion publique semblait décidément être opposée à l’application de la peine capitale, et les réunions pour l’empêcher furent plus nombreuses que jamais. Vingt six hommes riches et influents, dont beaucoup étaient parlementaires, s’adressèrent à ce sujet à Lord Normanby, et ce puissant mouvement d’opinion pesa sans doute sur le gouvernement.

Le lundi 3 février, les prisonniers, sous escorte militaire, sortirent de Monmouth dans le fourgon cellulaire, sur ordre du Secrétaire d’État, et furent conduits à Chepstown, où un navire les attendait pour les emmener à Bristol, d’où un autre navire les embarqua pour les pontons de Portsmouth. Le jour où les prisonniers quittèrent Monmouth, une réunion chartiste de trente trois délégués se tenait à Manchester, et décidait de recommander au pays de mobiliser tous ses efforts pour les sauver de la déportation. La famille de Frost adressa en leur nom une requête pleine d’émotion à Sa Majesté ; mais Lord Normanby répondit qu’il ne pouvait pas, compte tenu de sa fonction publique, conseiller à Sa Majesté d’accéder à sa demande.

Le mardi 10 mars, Leader présenta à la Chambre des Communes une motion en faveur d’un appel à Sa Majesté, l’engageant à accorder à Frost, Williams et Jones un pardon libératoire ; mais sa motion ne fut soutenue que par sept membres seulement, dont les dépositaires. Tous les efforts en vue de sauver ces victimes juridiques de la déportation s’avérèrent inefficaces ; quelques semaines après leur condamnation, elles disaient adieu à leur terre natale. Mme Frost souhaitait vivement accompagner son mari, avec sa famille ; mais Frost s’opposa nettement à cette idée. La lettre suivante, la dernière qu’il écrivit avant de partir en exil, montre son sentiment à ce sujet, ainsi que la profonde affection qu’il avait pour sa famille :

“28 février 1840

Très chère Mary, – Alors que nous voguions dans la Manche, vers le sud, mercredi matin, notre grand mât et notre mât de misaine furent arrachés et nous dûmes les remettre en place. J’ai pensé que je pourrais profiter de l’occasion pour t’écrire quelques lignes. J’ai quelques incertitudes concernant notre peine ; je n’ai que des comptes-rendus pour me faire une idée ; tu as probablement plus d’informations. J’ai rencontré un homme, bien placé, qui pense qu’il serait très imprudent de ta part de déménager pour me suivre ; en outre, mon amour, la vie n’est pas sûre. Suppose qu’il m’arrive quelque chose, qu’adviendrait-il à ma famille dans un pays étranger, sans amis ? Dans ton propre pays natal, même si la conduite de ton mari est désapprouvée (et ma conduite est maintenant propriété publique), tu seras à l’abri de la réprobation. Les Anglais sont trop courageux et trop généreux pour permettre que l’on vous insulte, toi, mes cinq filles et deux garçons, maintenant hélas orphelins. Je ne pense pas que mes ennemis personnels, qui se réjouissent aujourd’hui de la triste situation dans laquelle se trouve leur victime, soient capables d’une telle bassesse. Dans ton propre pays natal, je le répète avec confiance, une confiance qui allège merveilleusement mes souffrances, tu bénéficieras d’une protection, d’une sympathie que tu ne pourrais pas attendre d’étrangers. Suis donc le conseil que je te donne ; vaque à tes occupations, et crois en la Providence pour le résultat. Un bateau partira dans environ trois semaines ; confie lui une lettre pour me donner toutes les informations que tu auras. Nous allons partir ce soir. Alors maintenant, mon amour, tu pourras mettre à l’épreuve ta religion, ton courage et ta résignation. Surtout, aie confiance en Lui, sans lequel “il n’y aurait pas même un moineau sur terre”, qui nous aime si jalousement, nous pauvres mortels, qu’il compte “tous les cheveux de notre tête”. N’oublie pas ce que tu dois à tes chers enfants, et oh ! souviens-toi de la responsabilité que tu as vis-à-vis de tes jeunes filles, fragiles et sans défense. Sois assurée que c’est à travers elles que tu dois montrer ton affection envers ton mari. Me suivre ne ferait que renforcer mes ennuis actuels. Alors, une fois encore, ma chère Mary, utilise ton discernement, et ne laisse pas tes sentiments te guider loin de chez toi, ou du regard de tes concitoyens. Je suis sûr que ta maison sera encore agréable. Tu t’y emploieras avec tes filles, et peut-être que tu retrouveras ton mari dans ce fils auquel il est si attaché. Bien que le gouvernement ait été opposé à ma politique, il ne continuera sûrement pas à infliger des peines si aucune condamnation légale n’est prononcée. Les lois sont la seule protection dont les Anglais peuvent se vanter ; et en cherchant à rentrer dans mon pays natal, je ne cherche que la protection et l’application de ces lois. Encore une fois, savoir que toi et ma famille vous portez aussi bien que possible en mon absence ne peut qu’alléger grandement ma peine. Hélas ! mes enfants – mes malheureux enfants sans défense –, ces promesses d’amour et d’affection mutuels me hantent nuit et jour. Ma première et ma dernière prières sont pour eux, et pour demander au ciel de les protéger. Marqué du sceau de l’infâme trahison – crime que je n’ai jamais envisagé –, je te prie de leur donner la bénédiction de leur misérable père, et de les assurer que, bien qu’en exil, je lève pour eux matin et soir mes bras vers le ciel. Que le Consolateur des affligés, le Père des orphelins, soit pour toi et mes chers enfants un soutien et un guide en toute chose ! Que Dieu vous bénisse ! mon amour. À toi pour toujours, John FROST.”

Il nous faut maintenant quitter Frost et l’insurrection galloise ; mais nous devons encore signaler quelques éléments importants en rapport avec eux.

Tandis que le gouvernement mettait tout en œuvre pour abattre le Chartisme au Pays de Galles, il n’en était pas moins actif dans d’autres régions ; et s’y prenait de façon à faire peser sur les Chartistes l’accusation, visible mais trop vraie, d’utiliser les moyens les moins adaptés pour arriver à leurs fins. Le jeudi 16 janvier 1840, une réunion se tenait au Trades’Hall, Abbey-street, Bethnal Green, afin de faire connaître la situation de misère et d’avilissement de la classe ouvrière, sous la présidence de C.H. Neesom. Spurr terminait juste son discours aux groupes assemblés lorsqu’un détachement de police fit irruption dans la salle, et arrêta plusieurs personnes en possession d’armes. Les gens se précipitèrent pour sortir de la salle, et la majorité y arriva. Le président s’adressa à ceux qui restaient pour leur demander d’être fermes, et Spurr continua son discours ; mais un M. Moor demanda son nom au président qui le lui donna, et Spurr, sommé de s’arrêter de parler, le fit. La police ayant bloqué les issues, arrêta les personnes restantes, et le jour suivant ils furent interrogés. MM. Byrne, Clark, Reynard, Hobb et Wilkins étaient accusés de détenir des armes ; et MM. Joseph Williams, David Williams, Neesom, Spurr, Cherry, Livings et Evans étaient accusés d’avoir incité, par leur discours, à une réunion clandestine.

À l’automne de la même année, le mouvement chartiste fit de grands efforts pour obtenir la libération et le retour de Frost, Williams et Jones. Il était fortement encouragé dans ce sens par le fait que O’Connell et ceux de son parti, suite à la mise en évidence d’un vice de forme après leur procès et leur condamnation, avaient réussi à passer à travers les mailles du filet gouvernemental, et à sortir de prison après trois mois de détention. Cette action des Chartistes fut l’une des plus judicieuses qu’ils aient jamais entreprises. Dans toutes les grandes villes, des requêtes étaient rédigées et présentées aux autorités, leur demandant d’organiser des réunions de soutien à cette action ; et à Nottingham, Northampton et beaucoup d’autres villes, leurs requêtes aboutirent. Des réunions furent organisées, et des pétitions en direction du parlement et du trône adoptées. Celles-ci ne furent pas vaines, car lorsque Duncombe présenta, sous la pression de ces pétitions, une motion pour pouvoir s’adresser à Sa Majesté, la priant d’accorder son pardon aux personnes citées, Sir James Graham, bien qu’opposé à la motion au nom du gouvernement, annonça que dans quelque temps il se pourrait que la prière des pétitionnaires soit entendue. Après cela néanmoins, le mouvement chartiste fit très peu de choses en faveur des exilés, et il fallut attendre 1850 pour que le gouvernement leur accordât son pardon à la condition qu’ils évitent les dominions britanniques.

Les prisonniers Chartistes furent amnistiés le 3 mai 1856, et Frost rentra en Angleterre. Il mourut le 29 juillet 1877 à l’âge de 96 ans.

________

Place est censé avoir rédigé la fameuse “Charte du Peuple”, dans laquelle il mettait en avant six revendications essentielles :

1- Suffrage masculin universel.

2- Vote au scrutin secret.

3- Rémunération des membres du Parlement.

4- Renouvellement annuel du Parlement.

5- Abolition du cens électoral.

6- Création de circonscriptions électorales égales.

mai 1838

________

•••

Droit Romain – 1895

402. – Quand deux personnes sont convenues de se faire des prestations réciproques, par exemple, que l’une donnera à l’autre l’esclave Stichus, pour en recevoir le fonds Cornélien, cette convention, comme tous les pactes isolés qui ne forment pas un contrat consensuel, n’a en principe rien d’obligatoire. Mais si l’une des parties exécute ce qu’elle a promis, elle enrichit l’autre : il devient dès lors équitable que celle qui a reçu la prestation soit civilement obligée à tenir sa promesse. Il y a quelque chose d’analogue à un contrat re, et la prestation fournie par l’une des parties devient pour l’autre une cause suffisante d’obligation. Aussi, le droit civil est arrivé à sanctionner en pareil cas la convention et à donner action à la partie qui a exécuté, pour forcer l’autre à remplir son engagement. C’est ainsi que sont nés de nouveaux contrats que les jurisconsultes qualifient de contractus incerti (L. 9, pr., D. de reb. cred., XII, 1), ou negotia nova (L. 22, D. de pr. verb., XIX, 5), et que les commentateurs on appelés les contrats innommés, parce qu’ils ne rentrent dans aucune des quatre classes des contrats qui avaient reçu un nom particulier.

Le contrat innommé est donc une convention synallagmatique, non classée parmi les contrats nommés, et qui a été exécutée par l’une des parties en vue d’une prestation réciproque. Cette prestation peut être soit une datio, soit un fait (V. N° 264, in fine). En combinant ces deux idées, on peut réduire les contrats innommés à quatre groupes d’opérations : do ut des, do ut facias ; facio ut des, facio ut facias (L. 5, pr. D. de pr. verb., XIX, 5).

La théorie des contrats innommés n’a pas été admise en droit romain sans hésitations et sans résistances. Proposée au commencement de l’Empire, elle n’a été définitivement acceptée que vers la fin de l’époque classique. Les fragments des jurisconsultes insérés au Digeste portent la trace de ces dissidences et de ces luttes, et Gaïus ne parle pas des contrats innommés dans ses Institutes. Il faut donc exposer sommairement le développement historique de ces contrats avant d’en étudier les règles.

403. – Une personne a volontairement exécuté une convention synallagmatique non sanctionnée : quelle ressource lui offre le droit romain pour que l’autre partie ne s’enrichisse pas à ses dépens ? Deux solutions étaient possibles :

a) Obliger l’autre partie à fournir ce qu’elle a promis en retour : c’est reconnaître force obligatoire à la convention ; c’est admettre l’idée de contrat.

b) Donner à la partie qui a exécuté un moyen d’être indemnisée : c’est refuser effet à la convention ; c’est rejeter tout rapport contractuel entre les parties. Cependant cette deuxième solution est la seule que le droit romain ait admise pendant longtemps. Voici comment elle était appliquée.

Il faut distinguer si la prestation effectuée a consisté dans une datio ou dans un fait :

a) Si c’est une datio, celui qui l’a faite est autorisé à reprendre ce qu’il a donné, en exerçant la condictio ob rem dati [3]. Cette condictio n’est qu’une variété de la condictio sine causa. Elle est fondée sur ce fait que la propriété d’une chose a été transférée pour une cause qui a cessé d’exister, et qu’elle doit être restituée : c’est l’équité qui lui sert de base [4].

b) Si c’est un fait, la partie qui l’a exécuté ne peut exercer la condictio ob rem dati : car l’idée de restitution est inapplicable à un fait accompli [5]. Elle restait donc en principe dépourvue de toute ressource. Il est vrai que, vers la fin de la République, l’action de dolo créée par Aquilius Gallus, vint lui en fournir une (L. 5, § 5, D. de pr. Verb., XIX, 5). Mais c’était à la fois une voie trop rigoureuse et insuffisante : car, d’une part, cette action était infamante ; d’autre part, elle était annale et supposait le dol du défendeur.

404. – Au commencement de l’Empire, certains jurisconsultes, touchés des inconvénients de cette situation, proposent une solution plus logique et plus équitable. Ils considèrent l’exécution volontaire de la convention par l’une des parties comme une cause suffisante pour obliger civilement l’autre partie. Dès lors ils donnent, pour la forcer à exécuter ce qu’elle a promis, une action nouvelle, l’action præscriptis verbis : la convention est ainsi sanctionnée et devient un contrat. Cette innovation paraît avoir été l’œuvre des Proculiens, et l’on a conjecturé que l’action præscriptis verbis fut imaginé par Labéon. Mais il semble que ce fut le jurisconsulte Ariston, sous Trajan, qui définit avec le plus d’autorité la théorie du contrat innommé [6].

Cette doctrine fut loin de rallier tous les suffrages. Ariston lui-même ne la proposait que pour les negotia do ut des et do ut facias. La datio exécutée en pareil cas présentait en effet de l’analogie avec celle du mutuum, et ce n’était pas s’écarter sensiblement des règles du droit civil que d’admettre qu’il y avait contrat. Mais pour les negotia facio ut facias et facio ut des, cette analogie faisait défaut et, si la logique exigeait que ces opérations fussent traitées comme les autres, les jurisconsultes ne s’en montrèrent pas moins pendant longtemps rebelles à cette solution. Ils cédèrent d’abord pour les negocia facio ut facias (L. 5, § 4, D. de pr. verb. XIX, 5). Mais la résistance se prolongea pour les negotia facio ut des jusqu’au commencement du troisième siècle, sans qu’il soit facile d’en discerner le motif. Paul refuse encore très nettement d’admettre dans cette hypothèse l’idée de contrat, et ne donne comme ressource à l’auteur du fait que l’action de dolo (L. 5, § 3, D. eod.). Néanmoins la théorie des contrats innommés ne tarde pas à triompher définitivement, même pour les negotia facio ut des : Ulpien l’accepte (L. 7, § 2, in fine, D. de pact. II, 14) ; et Alexandre Sévère, en l’année 231, la consacre par un rescrit (L. 6, C, de transact. II, 4).

405. – Pendant que des dissidences séparaient les jurisconsultes sur le principe même des contrats innommés, ils se divisaient aussi sur l’action qu’il convenait de donner au créancier dans les hypothèses où ils s’accordaient à les sanctionner. Tandis que les Proculiens admettaient presque tous l’action præscriptis verbis, d’autres jurisconsultes, en majorité sabinien, la repoussaient. Pour donner satisfaction au créancier, ils cherchaient à assimiler l’opération à un contrat nommé et lui donnaient l’action de ce contrat : c’est ainsi qu’ils voulaient traiter l’échange, do rem ut des rem, comme la vente (V. N° 360, 2, a). Quand toute assimilation était impossible, ils ne pouvaient offrir que l’action de dolo. Ce système était intérieur à celui des Proculiens ; car, dans bien des cas, il ne donnait, comme jadis, qu’une protection insuffisante. D’ailleurs pour des contrats nouveaux, il fallait une action nouvelle ayant ses règles propres. Aussi l’avis des Proculiens finit par prévaloir (L.5, §§ 1 et 2, D. de pr. Verb., XIX, 5). C’est ainsi qu’à la fin de l’époque classique, se trouve constituée une nouvelle classe de contrats : celle des contrats innommés sanctionnés par l’action præscriptis verbis.

406. – Les contrats innommés supposent une convention préalable par laquelle deux personnes se promettent réciproquement une prestation. Mais cette convention ne devient obligatoire, elle ne forme un contrat, qu’après que l’une des parties a volontairement effectué la prestation promise. Il semble donc que tout contrat innommé soit unilatéral, et qu’il ne crée d’obligation civile qu’à la charge de la partie qui n’a pas encore exécuté. Mais en réalité, ces contrats sont synallagmatiques. En effet, la partie qui a exécuté la convention et qui a fourni une cause à l’obligation de l’autre partie, n’est point désormais libre elle-même de toute obligation. Par exemple, dans le negotium do ut des, c’est-à-dire dans l’échange, celui qui le premier a fait la datio, et a donné naissance au contrat, se trouve dans la situation d’un vendeur : par conséquent, il est obligé à la garantie de l’éviction et des vices cachés ; il y a donc obligation à la charge des deux parties, qui jouent le même rôle (L. 19, § 5, in fine, D. de ædil. ed., XXI, 1). Il en est ainsi dans les autres hypothèses : car les contrats innommés se rapprochent presque tous soit de la vente, soit du louage, soit du double mandat [7].

407. – Les obligations qui naissent du contrat innommé sont sanctionnées par l’action præscriptis verbis. Son nom vient d’une particularité de la formule. Dans les actions qui sanctionnent les contrats nommés, la demonstratio indique la source de l’obligation, en désignant le contrat d’où elle naît (V. N° 739, 1). Or, c’est impossible en cas de contrat innommé : le magistrat se borne à décrire sommairement en tête de la formule, præscriptis verbis, les faits qui ont donné naissance à l’obligation [8]. Les textes donnent à cette action le caractère d’action de bonne foi (L. 2, § 2, D. de precar., XLIII, 26. – I. § 28, de act., IV, 6). Par elle, et c’est là sa principale utilité, la partie qui a exécuté peut forcer l’autre à remplir à son tour son engagement et à faire ce qu’elle a promis. Sinon, le défendeur est condamné à une somme d’argent représentant l’intérêt qu’avait le demandeur à obtenir la prestation convenue (L. 9 – L. 7, D. de pr. Verb., XIX, 5).

Cette action n’a pas fait disparaître la condictio ob rem dati dans les cas où elle était jadis donnée. Par conséquent, dans les negotia do ut des ou do ut facias, celui qui a fait le choix de la datio a le choix, quand l’autre partie refuse d’exécuter la prestation promise, ou de l’y forcer par l’action præscriptis verbis, ou de résoudre le contrat et de réclamer l’objet de sa datio par la condictio ob rem dati (L. 5, § 1, D. de pr. verb., XIX, 5). Il peut avoir intérêt à prendre le dernier parti, si cet objet a augmenté de valeur depuis la datio. Mais, si la condictio ob rem dati subsiste encore, les conditions d’exercice en sont modifiées. Prenons l’exemple du negotium do ut des. Tant qu’il n’y a pas eu contrat innommé, l’auteur de la datio ne supportait pas les risques de la chose qui devait lui être fournie en échange : si elle périssait par cas fortuit, il pouvait néanmoins reprendre celle qu’il avait donnée ; car là où il n’y a pas contrat, on ne peut appliquer la règle res perit creditori (L. 16, D. de cond. caus. dat., XII, 4). Mais depuis que la théorie des contrats innommés a été admise, les risques sont pour le créancier. Si la chose due en retour de la datio périt par cas fortuit, celui qui la devait est libéré : il n’est plus tenu ni de l’action præscriptis verbis, ni de la condictio ob rem dati (L. 5, § 1, in fine, D. de pr. verb., XIX, 5).

408. – Dans tous les cas, si la prestation due en échange de la datio n’était exigible qu’à une époque fixe, l’auteur de la datio ne pouvait exercer la condictio ob rem dati avant l’échéance, et par cela seul qu’il avait changé d’avis qu’il se repentait de son exécution volontaire. Il n’y avait exception à cette règle que dans les negotia do ut facias qui ressemblent au mandat, contrat révocable au gré du mandant. L’auteur de la datio, qui jouait le rôle de mandant, avait alors le jus pænitendi ; c’est-à-dire le droit de se repentir et d’exercer pour reprendre ce qu’il avait donné une condictio que les commentateurs ont appelé condictio ex pænitentia. Elle différait sensiblement de la condictio ob rem dati. En effet :

a) Elle pouvait être exercée avant l’échéance (L. 3, §§ 2 et 3, D. de cond. Caus. Dat., XII, 4).

b) Elle pouvait l’être, même quand l’accomplissement du fait promis par le défendeur était devenu impossible sans sa faute.

c) Enfin le défendeur n’était condamné que dans la limite de son enrichissement (L. 5, pr. D. eod).

409. – Si les contrats innommés peuvent se répartir en quatre groupes, ils comportent dans chacune de ces catégories des variétés innombrables suivant la nature des choses ou des services que les parties se proposent d’échanger. Cependant, il en est quelques-uns qui, à raison de leur importance pratique, avaient reçu une qualification, et méritent une attention spéciale : ce sont l’échange, l’æstimatum et le précaire.

L’échange est par excellence le negotium do ut des. Les parties contractantes sont convenues que l’une doit faire à l’autre la datio d’une chose, et qu’elle doit recevoir en retour la datio d’une autre chose. Nous avons vu que cette opération ressemble à la vente, et que les Sabiniens voulaient qu’on lui appliquât les mêmes principes (V. N° 360, 2, in fine). Mais leur opinion n’a pas prévalu : l’échange n’est jamais devenu un contrat consensuel ; il a sa place parmi les contrats innommés.

Des différences notables séparent donc l’échange de la vente :

a) Au point de vue de la formation du contrat, la vente est parfaite par le seul accord des parties. Au contraire, la convention d’échange n’est pas obligatoire : il n’y a contrat qu’après que l’une des parties a volontairement exécuté la datio convenue (L. 1, § 2, D. de rer. perm., XIX, 4).

b) Quant aux effets, tandis que, dans la vente, il importe de distinguer le vendeur et l’acheteur, parce que leurs obligations sont différentes, dans l’échange les deux parties jouent le même rôle : chacune d’elles est obligée à transférer la propriété de la chose promise, ce qui exclut la chose d’autrui comme objet de l’échange (L. 1, § 3, D. eod.) ; chacune d’elles est tenue de la garantie de l’éviction des vices cachés, et ces obligations réciproques sont sanctionnées par la même action, l’action præscriptis verbis (L. 1, pr. et § 1, D. eod.).

c) Enfin la partie qui la première a opéré la datio a le droit, en vertu même des principes de l’échange, de résoudre le contrat et de reprendre ce qu’elle a donné, à l’aide de la condictio ob rem dati, quand l’autre partie ne veut pas ou ne peut plus par sa faute exécuter son obligation (L. 1, § 4, D. eod.). Dans la vente, au contraire, le droit de résolution n’appartient au vendeur qui n’est pas payé que s’il se l’est réservé expressément par un pacte joint in continenti au contrat, la lex commissoria.

Il y a æstimatum quand une personne remet à un tiers une chose estimée un certain prix, et convient avec lui qu’il la vendra et qu’il lui en rapportera le prix fixé. Si le tiers la vend plus cher, il garde la différence ; s’il la vend moins cher, il en doit toujours l’estimation. Un salaire peut lui être dû ; mais les risques de la chose qui lui est remise sont à sa charge (L. 1, § 1 – L. 2, D. de æstim., XIX, 3). On avait chercher à assimiler cette convention, soit à une vente, soit à un louage, soit à un mandat : on finit par y voir un contrat innommé sanctionné par l’action præscriptis verbis, qui prit en ce cas la qualification particulière d’action æstimatoria (L. 1, pr. D. eod.).

Il y a precarium quand une personne concède à une autre qui l’en a priée, la possession et la jouissance gratuite d’une chose à charge de la restituer à la première réquisition [9]. L’origine de cet usage est obscur. On a conjecturé qu’il s’était établi à propos de l’exploitation de l’ager publicus : les patriciens en faisaient à leurs clients des concessions essentiellement révocables à leur gré (Festus, V° Patres. – V. N° 157). Plus tard, l’institution s’est généralisée. Le précaire, qui ne s’appliquait d’abord qu’aux fonds de terre, a pu avoir pour objet des choses mobilières et même des choses incorporelles comme les servitudes (L. 3 – L. 4, § 1, D. de precar. XLIII, 26).

Pendant longtemps, celui qui concédait une chose à titre de précaire n’eut pour la reprendre qu’une ressource prétorienne, l’interdit de precario (L. 2, pr. et § 1, D. eod. – V. N° 810, III, 2), et la rei vindicatio, quand il était propriétaire. Sous l’Empire, le précaire à pris rang parmi les contrats innommés, et le concédant a, pour se faire restituer la chose, l’action præscriptis verbis (L. 2, § 2, D. eod.).

Ce contrat ressemble beaucoup au commodat ; il en diffère pourtant à plusieurs égards :

a) Dans le commodat, la restitution de la chose prêtée n’est due qu’au terme convenu. Dans le précaire, elle est exigible à la volonté du concédant, même s’il y a eu un terme fixé (L. 12, pr. D. eod.).

b) Le commodataire n’a que la détention de la chose prêtée. Le précariste possède ; Il a contre les tiers la ressource des interdits possessoires pour conserver la possession (L. 4, § 1, D. eod.).

c) Tandis que le commodataire est responsable de toute faute, le précariste, ne répond que de son dol et de sa faute lourde (L. 8, § 3, D. eod.). C’est là sans doute un reste de l’époque primitive où le précaire était une concession de fait, ne créant point d’obligation.

d) Enfin le précaire constitue une libéralité toute personnelle qui cesse à la mort du précariste et ne profite pas à ses héritiers (L. 12, § 1, D. eod.).

________

Larousse :

“l’engagement d’un serviteur est un contrat innommé.”

(Note de F. Malot)

________

Pour les Socialistes, la Coopérative était nécessairement Nationale. Il est bon d’insister sur ce point. En effet, d’emblée, et au moins en principe, il n’était pas soutenable que la Coopération ne prenne pas les dimensions du Marché concret, qui sont celles de la Nation.

D’ailleurs, on parlait de République DÉMOCRATIQUE et Socialiste. Cela voulait dire :

• Instauration de l’État Démocratique : loi du Nombre triomphante avec le Suffrage Universel, Associations et Presse libres, Assemblée Unique souveraine à l’égard de l’Exécutif, Garde Nationale populaire, Jury au Civil. La Force Publique réprime le Banditisme politique en même temps que les manœuvres du Parasitisme économique.

• L’État Démocratique élimine les dernières entraves au Capital : Nationalisation du Sol, du Crédit et des Transports ; Monopole du Commerce Extérieur.

• Parrainage déclaré de la Coopération par l’État Démocratique, c’est-à-dire outre l’expropriation pénale des contre-révolutionnaires, un Plan rationnel d’expropriation concurrentielle progressive de la Commandite par la Coopérative, par l’appui de l’État : Fiscalité, Budget, Commandes publiques, dotations d’Unités-coopératives modèles.

Extrait de La Lèpre Jaune, Freddy Malot – mai 2002

________

[1] Vient de “rupture”, au sens de nouvelle TERRE défrichée, qui n’est pas “noble”, ignorée (in-connue), vierge, sans nom. (Note de F. Malot)

[2] Et leurs “suites”, dépendants. (Note de F. Malot)

[3] Cette condictio est ainsi appelée parce qu’elle a pour but de réclamer ce qui a été donné ob rem, en vue d’obtenir une prestation équivalente. On la nomme aussi condictio causa data causa non secuta ; celui qui a exécuté dedit causam ; causa non secuta est.

[4] L. 65, § 4, D. de cond. indeb., XII, 6 : Quod ob rem datur ex bono et æquo habet repetitionem : veluti si dem tibi ut aliquid facias, nec feceris.

[5] Cependant le fait qui consiste dans une remise de dette par acceptilatio est assimilé à une datio, et permet l’exercice de la condictio ob rem dati. – L. 4 – L. 10, D. de cond. caus. dat., XII, 4.

[6] L. 7, § 2, D. de pact., II, 14 : Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit, esse obligationem : utputa dedi libi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias, hoc συνάλλαγμα, id est contractum esse, et hinc nasci civilem obligationem…

[7] Plus rarement, le contrat innommé présentait de l’analogie avec le dépôt ou le commodat et était alors synallagmatique imparfait. (Cf. L. 1, § 9, D. depos., XVI, 3).

[8] L. 6, in fine, C. de transact., II, 4 : Utilis actio quæ præscriptis verbis rem gestam demonstrat… C’est pour la même raison qu’elle est appelée in factum. – On la qualifie aussi de civilis actio parce qu’elle a été créée par le droit civil (L. 1, § 1. D. de pr. verb., XIX, 5), ou d’actio incerti, à cause du nom de contractus incerti, sous lequel les jurisconsultes désignent les contrats innommés (L. 6 – L. 9, pr. D. eod.).

[9] L. 1, pr., D. de precar., XLIII, 26 : Precarium est quod precibus petenti utendum conceditur tamdiu, quamdiu is qui concessit patitur.

Nous vous rappelons que nous vivons en pays occupé :

"Les murs ont des oreilles...".