Un DÉTAIL : Loi du 9 août 1849 sur l’état de siège

Loi du 9 août 1849 sur l’état de siège

Les “Lois de Septembre” scélérates

La Guerre de Cent Ans, 14ème et 15ème siècle

Aperçu historique sur le parlement de Paris

Maisons de Lancastre et de York

________

Lors de la discussion de la loi du 10 août 1849, M. Grévy s’éleva contre l’état de siège [1], qu’il appela “une loi de dictature militaire.” À quoi M. Dufaure, alors ministre de l’intérieur répondit : “Oui, c’est une dictature ; mais une dictature parlementaire ; c’est la suppression temporaire, dans un grand intérêt social, de certaines garanties civiles ; c’est l’application de l’antique maxime : Salus populi suprema lex esto”.

Nous laissons au lecteur le soin de choisir entre ces deux définitions. Faisons remarquer toutefois que la loi de l’état de siège édictée en 1849 eut surtout [2] pour but de fournir au gouvernement présidentiel une arme contre les insurrections intérieures, tandis que l’ancienne législation avait été principalement établie en vue de la guerre avec l’étranger et sur les frontières.

On sait quel usage [3] on a fait de cette loi après le coup d’État de 1851 !

Encyclopédie Larousse – 1870

________

UN DÉTAIL !

F. Malot

Encyclopédie Larousse – 1870

Politique et jurisprudence. État de siège.

L’état de siège est cette situation extrême où le gouvernement est mis en si grand péril, soit par l’invasion de l’ennemi soit par la crainte de l’insurrection intérieure, qu’il se voit réduit à concentrer toutes ses forces dans les mains de l’autorité militaire, et d’appliquer les lois martiales aux insurgés surpris en état d’agression flagrante contre lui. C’est en 1791 que l’état de siège a fait sa première apparition dans nos lois. Depuis, on a cru souvent devoir recourir à cette mesure extrême. La loi du 15 fructidor an V, le décret du 24 décembre 1811, et enfin la loi du 10 août 1849 ont réglementé l’état de siège.

Lors de la discussion de la loi du 10 août 1849, M. Grévy s’éleva contre l’état de siège, qu’il appela “une loi de dictature militaire.” À quoi M. Dufaure, alors ministre de l’intérieur répondit : “Oui, c’est une dictature ; mais une dictature parlementaire ; c’est la suppression temporaire, dans un grand intérêt social, de certaines garanties civiles ; c’est l’application de l’antique maxime : Salus populi suprema lex esto”.

Nous laissons au lecteur le soin de choisir entre ces deux définitions. Faisons remarquer toutefois que la loi de l’état de siège édictée en 1849 eut surtout pour but de fournir au gouvernement présidentiel une arme contre les insurrections intérieures, tandis que l’ancienne législation avait été principalement établie en vue de la guerre avec l’étranger et sur les frontières.

On sait quel usage on a fait de cette loi après le coup d’État de 1851 !

L’état de siège a pour effet :

- de faire passer à l’autorité militaire tous les pouvoirs dont l’autorité civile est investie pour le maintien de l’ordre et de la police intérieure ;

- de créer pour les crimes et délits une juridiction spéciale entre les mains de l’autorité militaire. Mais la juridiction des conseils de guerre s’étend seulement aux crimes et délits contre la sûreté de l’État, la constitution, l’ordre, et la paix publiques.

Les crimes et délits de droit commun restent soumis à la juridiction ordinaire, à moins qu’ils ne soient connexes à des faits d’insurrection.

L’un des principaux effets de la déclaration de l’état de siège est d’étendre la compétence des tribunaux militaires aux individus non militaires. Cependant les tribunaux de droit commun ne sont pas dessaisis par la déclaration même de l’état de siège ; ils peuvent continuer à juger même les délits et les crimes dont la connaissance est attribuée à l’autorité militaire, tant que celle-ci ne l’a pas formellement revendiquée. Enfin, il a été décidé que les jugements des conseils de guerre peuvent être attaqués en cassation pour incompétence ou excès de pouvoir, lorsqu’ils ont été rendus contre des personnes non militaires.

Dans l’état de siège, l’autorité militaire a encore le droit :

- de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens ;

- d’éloigner les repris de justice et les individus non domiciliés dans les lieux en état de siège ;

- d’ordonner la remise des armes et des munitions et de procéder à leur enlèvement ;

- enfin d’interdire toute publication et toute réunion qu’elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

Nous ne voulons pas discuter ici les dispositions draconiennes des lois que nous venons de citer. Aussi bien reconnaissons-nous qu’il est des circonstances dans la vie d’un peuple où les mesures les plus énergiques doivent être prises, et nous n’avons rien trouvé à redire au décret du 26 juillet 1870 mettant, au moment de l’entrée en campagne contre la Prusse, trois départements frontières en état de siège. Mais, parmi ces dispositions légales, il en est une que nous ne pouvons admettre, c’est celle qui donne aux tribunaux militaires exceptionnels le droit de juger, même après la cessation de l’état de siège. Nous citerons sur ce point les paroles d’un homme non suspect de démagogie, M. de Charamande : “Ou sont, s’écria-t-il, lors de la discussion de la loi de 1849, où sont les grandes considérations de salut public qui nous condamneraient à ce sacrifice des grands principes constitutionnels ? Loin de moi la pensée de sympathiser avec les factieux, avec les insurgés ; tout ce qui sera nécessaire pour vaincre l’insurrection, je le concède ; mais l’on juge les insurgés quand l’insurrection, est vaincue : pourquoi ne voulez-vous pas leur conserver leurs juges naturels ? Où est l’inconvénient de leur conserver ces juges ? En vérité, je ne le comprends pas. Une insurrection éclate ; vous avez les ressources nécessaires pour la dompter, l’anéantir ; maintenant vous tenez captifs ceux que vous avez vaincus, et désormais il n’est plus question que de les juger. Mais le jugement, que demande-t-il ? Des garanties. Pourquoi donc refuser ces garanties constitutionnelles ? Il y a là une dérogation désastreuse aux principes constitutionnels, dérogation que rien ne justifie...”

________

Code Pénal

•••

Art. 36. L’état de siège est décrété en conseil des ministres.

Sa prorogation au delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

•••

Art. 4. Dans les colonies françaises, la déclaration de l’état de siège est faite par le gouverneur de la colonie.

Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement.

5. Dans les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière, soit de l’intérieur, la déclaration de l’état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811.

Le commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement.

6. Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l’état de siège, il en propose sans délai le maintien à l’Assemblée nationale.

7. Aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et la police passent tout entiers à l’autorité militaire.

L’autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l’autorité militaire ne l’a pas dessaisie.

8. (L. 27 avr. 1916.) Dans les territoires déclarés en état de siège, au cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance des crimes prévus et réprimés par les articles 75 à 85, 87 à 99, 109, 110, 114, 118, 119, 123 à 126, 132, 133, 139, 140, 141, 166, 167, 177 à 179, 188, 189, 191, 210, 211, 265 à 267, 341, 430 à 432, 434, 435, 439, 440 et 441 du Code pénal.

Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître :

1° Des délits prévus par la loi du 10 avril 1886 établissant des pénalités contre l’espionnage [C. pén., art. 73] ;

2° Des infractions prévues par la loi du 4 avril 1915, qui sanctionne l’interdiction faite aux Français d’entretenir des relations d’ordre économique avec les sujets d’une puissance ennemie ;

3° Des faits punis et réprimés par la loi du 17 août 1915, assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables ;

4° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires ;

5° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d’assassinat, de meurtre, d’incendie, de pillage, de destruction d’édifices ou d’ouvrages militaires ;

6° De la provocation directe, par quelque moyen que ce soit, aux attentats contre la sûreté de l’État ;

7° Des délits prévus et réprimés par les articles 177 à 179 du Code pénal ;

8° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux services militaires, dans les cas prévus par les articles 430 à 433 du Code pénal, ainsi que la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et les lois spéciales qui s’y rattachent ;

9° Des faux commis au préjudice de l’armée, et, d’une manière générale de tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.

Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.

Si l’état de siège est déclaré au cas de péril imminent résultant d’une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s’appliquer qu’aux crimes spécialement prévus par le Code de justice militaire, ou par les articles du Code pénal visés au paragraphe 1er du présent article et aux crimes connexes.

Dans tous les cas, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l’autorité militaire ne revendique pas la poursuite.

9. L’autorité militaire a le droit :

1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ;

2° D’éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ;

3° D’ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

4° D’interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

10. Dans les lieux énoncés en l’article 5, les effets de l’état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.

11. Les citoyens continuent, nonobstant l’état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n’est pas suspendue en vertu des articles précédents.

12. L’Assemblée nationale a seule le droit de lever l’état de siège, lorsqu’il a été déclaré ou maintenu par elle.

Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au Président de la République.

L’état de siège déclaré conformément aux articles 8, 4 et 5 peut être levé par le Président de la République, tant qu’il n’a pas été maintenu par l’Assemblée nationale.

L’état de siège déclaré conformément à l’article 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies, aussitôt qu’ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie. — V. infrà, L. 3 avr. 1878.

13. Après la levée de l’état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

Relative à l’état de siège (D. P. 78. 4. 27). – V. supra, Constit. 4 oct. 1958, art. 36.

Art. 1er. L’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent, résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée.

Une loi peut seule déclarer l’état de siège ; cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s’applique. Elle fixe le temps de sa durée. À l’expiration de ce temps, l’état de siège cesse de plein droit, à moins qu’une loi nouvelle n’en prolonge les effets.

2. En cas d’ajournement des Chambres, le Président de la République peut déclarer l’état de siège, de l’avis du Conseil des ministres, mais alors les Chambres se réunissent de plein droit, deux jours après.

3. En cas de dissolution de la Chambre des députés, et jusqu’à l’accomplissement entier des opérations électorales, l’état de siège ne pourra, même provisoirement, être déclaré par le Président de la République.

Néanmoins, s’il y avait guerre étrangère, le Président, de l’avis du Conseil des ministres, pourrait déclarer l’état de siège dans les territoires menacés par l’ennemi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible.

4. (Dispositions concernant l’Algérie).

5. Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les Chambres, dès qu’elles sont réunies, maintiennent ou lèvent l’état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l’état de siège est levé de plein droit.

6. Les articles 4 et 5 de la loi du 9 août 1849 sont maintenus, ainsi que les dispositions de ses autres articles non contraires à la présente loi.

Rép. crim. et Nouv. Rép., voir État de siège.

________

Que disaient le Chapitre I et Articles disparus ?

(F. Malot)

________

Loi du 3 avril 1955, instituant un état d’urgence :

Art. 1er. L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l’Algérie ou des départements d’outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

2. (Ord. n° 60-372 du 15 avr. 1960.) L’état d’urgence est déclaré par décret en conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

3. (Ord. n° 60-372 du 15 avr. 1960.) La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive.

4. (Ord. n° 60-372 du 15 avr. 1960.) La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale.

5. La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 :

1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.

6. Le ministre de l’intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général, peuvent prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.

(L. 7 août 1955.) “L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération”.

En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l’alinéa précédent.

L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

7. Toute personne ayant fait l’objet d’une des mesures prises en application de l’article 5 (3°), ou de l’article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges.

La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un règlement d’administration publique. — V. Décr. 10 mai 1955 (D. 1955. 196 ; B. L. D. 1955. 462), mod. par Décr. 7 juill, 1955 (B. L. D. 1955. 761 ; J. O. 12 juill.).

Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l’alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d’appel, la décision du Conseil d’État devra intervenir dans les trois mois de l’appel.

Faute par les juridictions ci-dessus d’avoir statué dans les délais fixés par l’alinéa précédent, les mesures prises en application de l’article 5 (3°) ou de l’article 6 cesseront de recevoir exécution.

8. Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, le gouverneur général pour l’Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

9. Les autorités désignées à l’article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939 et des munitions correspondantes et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux désignés à cet effet.

Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu’elles soient rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt.

10. La déclaration de l’état d’urgence s’ajoute aux cas visés à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l’article 1er.

11. (Ord. n° 60-372 du 15 avr. 1960.) “Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse” :

1° Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;

2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.

Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus.

12. Lorsque l’état d’urgence est institué, dans tout ou partie d’un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale, peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d’assises de ce département.

La juridiction de droit commun reste saisie tant que l’autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu’à l’ordonnance prévue à l’article 133 du Code d’instruction criminelle [art. 181 C. pr. pén.]. Si, postérieurement à cette ordonnance, l’autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l’article 24, dernier alinéa du Code de justice militaire, portée de plein droit soit devant la chambre des mises en accusation prévue par l’article 68 du Code de justice militaire, lorsque la chambre d’accusation saisie n’a pas encore rendu son arrêt, soit devant la juridiction militaire compétente ratione loci lorsqu’un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l’alinéa ci-après sont applicables, et il n’y a pas lieu, pour la Cour de cassation, de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêt. Le tribunal militaire est constitué, et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l’article 10 du Code de justice militaire.

(L. 7 août 1955.) “Lorsque le décret prévu à l’alinéa 1er du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d’instruction, y compris l’arrêt de renvoi, à l’exception de l’opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.

Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d’instruction ne peuvent être formés qu’après jugement statuant au fond et, s’il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du Code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.

“Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d’instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret, à l’exclusion de l’appel devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine contre une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté provisoire, et du pourvoi en cassation contre un arrêt de renvoi devant la cour d’assises. Un nouvel appel ne pourra être élevé que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation”.

13. Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 75 F à 3 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales.

14. Les mesures prises en application de la présente loi cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence.

Toutefois, après la levée de l’état d’urgence, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

Rép. crim., Mise à jour, et Nouv. Rép., voir État d’urgence.

________

1955 !

Pas sous le “pouvoir personnel” du général, mais la IVème !

Depuis 1840, c’est le “droit” colonial qui fait “progresser” celui de la métropole !

(F. Malot)

________

Août 1835 – Louis-Philippe

•••

Le 27 juillet 1835, pour le cinquième anniversaire de la révolution de 1830, le numéro du Charivari est imprimé à l’encre rouge. Il contient un long article intitulé : “Catacombes monarchiques, petite table mortuaire des fidèles de S.M., qui ont péri victimes des erreurs de l’ordre public, en témoignage des bienfaits qui sont résultés pour eux de l’ordre de choses”. L’article contient une longue série d’assertions qui attribuent à Louis-Philippe la responsabilité des morts des insurrections polonaises, lyonnaises et parisiennes depuis 1830 ! Il s’accompagne d’une caricature qui achève d’expliciter l’imputation : sur la silhouette du roi, la tête, les mains et les pieds sont formés de cadavres agglutinés. La légende porte : “Personnification du système le plus doux et le plus humain”. En bref, le roi est traité d’assassin couvert de crimes. L’encre rouge du journal est le sang de ses victimes. Implicitement, c’est un appel au châtiment, donc au régicide… Depuis que l’émeute est brisée dans la rue, l’incitation à l’attentat se répand sournoisement. Le Charivari, avec sa fielleuse perfidie, publie une note d’un humour sinistre : “Hier le roi-citoyen est revenu à Paris, avec sa superbe famille, sans être aucunement assassiné.” Car telle est la sempiternelle litanie des plaisanteries républicaines : les prétendus attentats tramés ou perpétrés contre le roi ne sont que d’odieuses provocations policières, des “gisquetteries” ! Et pourtant...

Le 28 juillet 1835, pour célébrer l’anniversaire de la révolution, le roi doit passer en revue la Garde nationale sur les Boulevards. Des bruits d’attentat circulent. La police, alertée, ne trouve pas de trace de la machine infernale qui lui a été pourtant signalée. Le roi, averti, refuse de décommander la revue. Il part, entouré de ses trois fils aînés, d’Orléans, Nemours et Joinville, de plusieurs ministres dont Broglie et Thiers, d’un brillant état-major de plusieurs officiers généraux et supérieurs, dominés par la haute stature du maréchal Mortier duc de Trévise. A hauteur du n° 50, boulevard du Temple, éclate une mitraillade provenant d’une machine infernale installée à la fenêtre d’une maison. Une balle passe sur le front du roi, où elle laisse une légère éraflure, mais le roi et ses fils sortent miraculeusement indemnes de l’attentat, alors qu’autour d’eux c’est un carnage : onze morts sur-le-champ, dont le maréchal Mortier, une jeune fille de seize ans parmi les spectateurs, plusieurs dizaines de blessés, dont sept mourront dans les jours suivants. Tous les monarques d’Europe, y compris le sultan, mais à l’exception de l’empereur de Russie, envoient des lettres de sympathie à Louis-Philippe.

Dans tout le pays, c’est une immense vague d’indignation horrifiée. Le sang-froid et le calme du roi et de ses fils lui rendent une popularité perdue. L’émotion est si intense que l’archevêque de Paris, Mgr de Quélen, notable carliste, vient en personne aux Tuileries, accompagné de ses vicaires généraux, et publie une lettre pastorale qui condamne “un attentat contre lequel l’Église n’a que des anathèmes”. Cependant, au Te Deum officiel à Notre-Dame, où l’on a vu le voltairien Thiers agenouillé à coté du protestant Guizot, l’archevêque accueille Louis-Philippe par un de ces discours chafouins, à double sens, dont seule la papelardise ecclésiastique est capable de ciseler les sous-entendus !...

En août et septembre, la police arrête les auteurs de l’attentat, Fieschi, Morey et Pépin, trois individus bien différents, mais réunis dans une commune exaltation républicaine et jacobine. Les trois terroristes sont déférés à la Chambre des pairs, où leur procès commence le 30 janvier 1836, trois semaines exactement après l’exécution de Lacenaire, le criminel crapuleux dont les romantiques font un héros, guillotiné à Bicêtre le 9 janvier. Les trois terroristes de la machine infernale, condamnés à mort, seront guillotinés le 19 février. Au début de 1836, ces exécutions accréditent dans l’opinion profondément émue l’idée que l’on vit une drôle d’époque... Un revirement se produit en faveur du pouvoir : le romantisme du révolté ne suscite plus l’enthousiasme indulgent dont il a bénéficié jusqu’alors. Le carnage du boulevard du Temple marque une étape : les républicains sont discrédités pour longtemps. La machine infernale s’est retournée contre eux ! Avec l’appui de l’opinion, la démocratie censitaire va empêcher cet exercice si particulier de la démocratie directe par quelques milliers d’agitateurs parisiens exaltés. L’heure de la répression a sonné.

Dès le 4 août, le gouvernement dépose trois projets de loi pour juguler les actions violentes qui tendent à renverser le régime tel qu’il a été établi par la Charte de 1830. Le duc de Broglie justifie ainsi ces mesures : “La Charte établit la liberté politique, sous la forme de la monarchie constitutionnelle. Tous les partis sont libres dans l’enceinte de la monarchie constitutionnelle. Dès qu’ils en sortent, la liberté ne leur est pas due. Ils se mettent eux-mêmes hors de la loi politique. [...] La liberté de la presse ne domine pas les autres institutions. […] C’est un principe fondamental de la monarchie constitutionnelle que le monarque est au-dessus de toute atteinte, de toute discussion.” Le président du Conseil se défend de proposer des “lois terribles”, allusion à la Terreur de 1792-1794. Pourtant, l’opposition les dénonce aussitôt comme telles.

Le premier projet est relatif au déroulement des procès d’individus poursuivis pour rébellion, détention d’armes illicite ou mouvements insurrectionnels. Il s’agit, au vu des désordres scandaleux du récent procès dit d’avril devant la Chambre des pairs, de renforcer les pouvoirs du président de la cour d’assises et du procureur général, afin d’empêcher les manœuvres d’obstruction des prévenus. Dans le débat parlementaire, c’est une escarmouche d’avant-garde, enlevée par le gouvernement dès le 13 août, par 212 voix contre 72. Le deuxième projet, relatif au jury d’assises, suscite de plus grandes difficultés. En matière criminelle, la loi du 4 mars 1831, au temps de Laffitte, a été présentée comme une grande avancée libérale : elle a réduit à trois le nombre des magistrats des cours d’assises, et elle les a exclus de toute participation à la connaissance du fait. La déclaration de culpabilité ou d’innocence a été réservée au seul jury, statuant à la majorité de huit voix contre quatre pour emporter une déclaration de culpabilité. Le gouvernement propose, en août 1835, de ramener la majorité des deux tiers à la majorité simple de sept contre cinq. L’opposition ferraille avec ardeur, mais le projet passe, le 20 août, par 224 voix contre 149.

C’est surtout le troisième projet qui provoque un long débat passionné, car il touche à la liberté de la presse. Le duc de Broglie définit clairement la position du gouvernement : “Quant à la liberté de la presse nous voulons la faire franche et complète, mais constitutionnelle. [...] Nous ne concevons pas de limites à la discussion des actes au gouvernement. [...] Nous n’admettons pas la discussion sur le roi, sur la dynastie, sur la monarchie constitutionnelle. Le roi, la dynastie, la monarchie constitutionnelle sont placés, dans cette enceinte, sous la sauvegarde de vos respects et de votre sévérité vigilante ; hors de cette enceinte, ils doivent être placés sous la sauvegarde de peines sévères. [...] Il faut que désormais la révolte, bannie de la place publique, ne trouve plus son refuge dans le sanctuaire des lois.” Concrètement, le garde des Sceaux Persil déclare qu’il faut rendre impossibles les presses carliste et républicaine. Pour le gouvernement, c’est la presse d’opposition qui n’a cessé, par ses insultes et ses provocations, de pousser à l’émeute ou à l’attentat. En chœur, l’opposition proteste : de Lamartine, Salverte et Mauguin à Garnier-Pagès et Odilon Barrot, tous ses éléphants barrissent d’indignation ! Mais malgré toutes ces empoignades, le projet, ici aussi, est voté le 29 août, par 226 voix contre 153.

Toutes les dispositions de la loi tendent, au moyen de pénalités excessivement rigoureuses, à mettre la personne du roi, la forme et le principe du gouvernement à l’abri de toute attaque, de toute discussion. Ainsi sont désormais passibles de très lourdes peines : la provocation, suivie ou non d’effet, aux crimes contre la personne du roi ou les membres de la famille royale ; l’offense au roi commise par voie de presse lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine ou au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle ; l’attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la Charte de 1830, lorsqu’elle a pour but d’exciter à la destruction ou au changement du gouvernement ; l’adhésion publique à toute autre forme de gouvernement (soit en attribuant des droits au trône de France aux Bourbons aînés, aux Bonaparte, ou à tout autre que Louis-Philippe 1er et sa descendance, soit en prenant la qualification de républicain ou tout autre incompatible avec la Charte de 1830, soit en exprimant le vœu, l’espoir ou la menace de la destruction de l’ordre monarchique constitutionnel, ou de la restauration de la dynastie déchue.

Il est interdit aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures, et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n’est pas admise par la loi. Il leur est interdit d’ouvrir et d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes prononcées par des condamnations judiciaires. Le cautionnement exigé des gérants de journaux et écrits périodiques est fixé à un montant très élevé. Aucun dessin, aucune gravure, lithographie, médaille et estampe, aucun emblème ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l’autorisation préalable du ministre de l’Intérieur à Paris, et des préfets dans les départements.

Ces trois lois, promulguées ensemble le 9 septembre 1835, sont flétries par l’opposition comme tyranniques et liberticides. De fait, les “lois de septembre” ont mis un terme à l’agitation populaire entretenue par la presse républicaine. Broglie, Guizot et Thiers endossent crânement l’impopularité de ces lois : elles marquent le succès final de politique de résistance inaugurée le 13 mars 1831 par Casimir Perier. Le régime, débarrassé maintenant de la menace d’insurrection populaire, paraît définitivement consolidé, et le gouvernement avec lui. En ouvrant la session des chambres, le 29 décembre 1835, Louis-Philippe prononce un discours du trône bref, en neuf paragraphes, dont sept sont au style personnel, “je” ; seuls les deux paragraphes relatifs aux finances et aux projets législatifs sont construits de manière impersonnelle. “Mon gouvernement” est mentionné une fois. Le projet d’adresse rédigé par Sauzet, homme du tiers parti, est prudent, balancé, timide. La discussion n’aboutit qu’à une très mince adjonction, celle de l’adjectif “ferme” dans le passage suivant : approuvant implicitement les lois de septembre, les députés suggèrent au gouvernement “une politique (ferme), généreuse et conciliatrice”, afin de “rallier tous les Français autour du trône et des institutions de juillet”. L’adresse est voté par 246 voix contre 67, le 13 janvier 1836. Des jours calmes semblent s’annoncer pour le gouvernement. Trois semaines plus tard, il est renversé !

Source barbare

________

Encyclopédie Larousse – 1875

Histoire

Loi de sûreté générale, Loi d’exception, établie sous le second Empire et qui livrait certaines personnes à l’autorité politique et les privait des garanties juridiques de droit commun. […]

Encyclopédie. Histoire

Loi de sûreté générale. Cette loi d’exception et de proscription fut votée par le Corps législatif un mois après l’attentat d’Orsini, le 19 février 1858. Napoléon III, à l’occasion de cet attentat, crut devoir imiter la conduite du premier consul en 1800, après l’avortement de la tentative royaliste de la rue Saint-Nicaise. Bien que l’instruction ait démontré que le parti républicain était complètement étranger à ce complot, le premier consul, n’entendant pas, dit-il, “faire de métaphysique judiciaire”, profita de l’occasion pour se débarrasser des derniers républicains ; il en fit déporter cent trente-six, par un arrêté du 4 nivôse, sans autre forme de procès. De même, en 1858, quoique les seuls auteurs de l’attentat fussent des Italiens, quoique aucun républicain français n’y eût participé, Napoléon III jugea opportun de recommencer les razzias et les transportations de décembre 1851. Deux journaux indépendants, la Revue de Paris et le Spectateur, furent supprimés par décret. Dans toute la France eurent lieu des arrestations en masse. Environ deux mille républicains furent jetés dans les prisons. Le général Espinasse fut nommé, le 7 février, ministre de l’intérieur et “de la sûreté générale”, et le Corps législatif reçut communication d’un projet de loi qui permettait au gouvernement de transporter sans jugement et d’expulser du territoire français tout citoyen qui n’admirait pas le régime du 2 décembre.

Voici le texte entier de cette loi, qui fut, à juste titre, qualifiée de loi des suspects :

“Art. 1er. Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 fr. à 10 000 francs tout individu qui a provoqué publiquement, d’une manière quelconque, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du code pénal (attentats contre la personne de l’empereur et contre la sûreté de l’État), lorsque cette provocation n’a pas été suivie d’effet.

Art. 2. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 100 fr. à 2 000 francs tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d’exciter à la haine ou au mépris des citoyens les uns contre les autres, a pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences soit à l’intérieur, soit à l’étranger.

Art. 3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué, débité ou distribué :

1° des machines meurtrières agissant par explosion ou autrement ;

2° de la poudre fulminante, quelle qu’en soit la composition, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50 francs à 3 000 francs. La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets ci-dessus spécifiés.

Art. 4. Les individus condamnés par application des articles précédents peuvent être interdits en tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du code pénal pendant un temps égal à la durée de l’emprisonnement prononcé.

Art. 5. Tout individu condamné pour l’un des délits prévus par la présente loi peut-être, PAR MESURE DE SÛRETÉ GÉNÉRALE, INTERNÉ DANS UN DES DÉPARTEMENTS DE L’EMPIRE OU EN ALGÉRIE, OU EXPULSÉ DU TERRITOIRE FRANÇAIS.

Art. 6. Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent être appliquées aux individus qui seront condamnés pour crimes et délits prévus :

1° par les articles 86 à 101, 153, 154, paragraphe 1er, 209 à 211, 213 à 221 du code pénal ;

2° par les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1834 sur les armes et munitions de guerre ;

3° par la loi du 2 juin 1848 sur les attroupements ;

4° par les articles 1er et 2 de la loi du 27 juillet 1849.

Art. 7. Peut être interné dans un des départements de l’Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français, tout individu qui a été soit condamné, soit interné, expulsé ou transporté par mesure de sûreté générale à l’occasion des événements de mai et juin 1848, juin 1849, ou de décembre 1851, et QUE DES FAITS GRAVES SIGNALENT DE NOUVEAU COMME DANGEREUX POUR LA SÛRETÉ PUBLIQUE.

Art. 8. Tout individu, interné en Algérie ou expulsé du territoire, qui rentre en France sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, soit dans une autre possession française.”

On voit quelle latitude cette loi laissait à l’arbitraire du gouvernement. Sous le délit vague de manœuvres, d’intelligences, on pouvait comprendre tout ce qu’on voulait, et la condamnation par un tribunal à la peine correctionnelle la plus minime, un mois où deux de prison, donnait au gouvernement le droit de prononcer la déportation ou le bannissement. Il y a plus, l’article 7, en permettant de rechercher les individus déjà condamnés en 1851, plaça en réalité sous la surveillance de la police tout individu signalé comme républicain, car le gouvernement s’inquiéta peu que l’on eût été condamné ou poursuivi ; il lui suffit de savoir ou de soupçonner qu’on n’avait pas approuvé le coup d’État.

M. de Morny fut le rapporteur de la commission désignée pour examiner le projet de loi. “Née et élaborée sous l’influence de l’attentat du 14 janvier, dit-il dans son rapport, on a cru cette loi animée d’un esprit de colère et de persécution irréfléchi, et, avec une frayeur plus ou moins sincère, on la qualifiait déjà de loi des suspects. Avant de définir son caractère, qu’il nous soit permis de dire combien ces suppositions sont injustes. Jamais gouvernement ne s’est montré plus tolérant, plus insensible à l’hostilité des anciens partis, et même si quelque chose pouvait lui être reproché, ce serait d’avoir, par antipathie pour les mesures de rigueur, trop ménagé les ennemis incorrigibles de l’ordre public.” Et plus loin : “La société veut être protégée. L’attentat du 14 janvier était attendu par les sociétés secrètes.” (Nous avons dit que l’instruction n’avait pu relever aucun fait qui rendît plausible l’assertion de M. de Morny.) Puis encore, agitant le spectre rouge : “Ceux qu’elle a pour mission d’intimider et de disperser sont les ennemis implacables de la société, qui détestent tous les régimes, tout ce qui ressemble à une autorité quelconque..., qu’aucun pardon n’apaise, qui ont enlacé la France dans un réseau secret dont le but ne peut être que criminel ; les laisser conspirer dans l’ombre serait une faiblesse pleine de périls.”

Néanmoins, le projet de loi fut amendé par la commission ; les articles 5, 6, 7 et 8 furent déclarés transitoires ; les pouvoirs accordés au gouvernement étaient restreints à une période de temps qui expirait au 31 mars 1865.

Le projet ainsi amendé fut mis à l’ordre du jour de la Chambre le 18 février. M. Ollivier l’attaqua. Il lui reprocha en premier lieu d’avoir un faux prétexte. L’attentat, préparé à l’étranger, exécuté par des étrangers, inspiré par des ressentiments étrangers, n’est pas un crime français. En second lieu, le projet violerait les principes qui servent de base à toute législation pénale. Les pouvoirs judiciaire et exécutif seraient confondus, les formes ordinaires de la justice supprimées, les délits qu’on veut atteindre ne seraient pas définis ; les hommes qu’on se propose de frapper ont déjà subi leur peine. La loi aurait un effet rétroactif. Si la société est en danger, le pouvoir est déjà suffisamment armé pour la défendre. Les lois ne font pas défaut contre les conspirateurs. La nouvelle loi serait donc faite contre ceux qui, ne conspirant pas, auraient seulement des allures ou un ton qui pourraient déplaire. En définitive, l’orateur soutint que personne ne pourrait être assuré de ne pas être atteint par le projet. Il demanda que, par dévouement même pour le gouvernement, la Chambre rejetât la loi.

Le marquis d’Andelarre, M. Legrand, le comte de Pierre eurent le courage de parler dans le même sens que M. Ollivier. Mais le projet fut vigoureusement défendu par M. Granier de Cassagnac, qui soutint que l’Empire et l’ancienne monarchie avaient toujours été des régimes très modérés. “Le nombre des détenus politiques sous l’Empire, s’écria-t-il, a été insignifiant.” M. Riché appuya le projet de loi à l’aide d’arguments qui méritent d’être cités : “Les mesures proposées ne peuvent en aucun cas menacer ni atteindre les honnêtes gens. Les salons conserveront la liberté de la conversation, la presse la liberté des allusions ; c’est le poignard seulement que le gouvernement veut faire tomber de la main de ses ennemis.”

M. Plichon, quoique tout dévoué au gouvernement, ne montra pas le même optimisme : “Le péril de la société est extrême, s’écria-t-il ; mais pas de mesures d’exception ! Le péril est dans la démoralisation profonde des masses, dans la propagation des doctrines subversives.” L’orateur déclare que les progrès du mal sont favorisés par l’action au suffrage universel. Toutes les concessions faites à l’esprit de 1848 lui paraissent funestes. Pour le gouvernement, le moyen de conjurer le péril serait de comprendre que son rôle est avant tout un rôle de réparation et qu’il doit s’appuyer sur les forces conservatrices de la société. M. Plichon demande l’abolition du suffrage universel.

MM. Baroche, de Belleyme, Langlais accourent aussitôt à la rescousse. La loi fut enfin votée par 237 voix contre 24 sur 251 votants et fut rendue exécutoire par un décret du 27 février.

Le gouvernement n’avait même pas attendu d’être armé de ces pouvoirs exorbitants ; les arrestations en masse étaient déjà commencées et elles se poursuivirent avec la plus grande rigueur. On se passa des tribunaux, dont les jugements auraient offert une garantie, si minime qu’elle fût ; au moyen de l’article 7, tout individu soupçonné de républicanisme fut saisi à son domicile, souvent avec une brutalité inouïe, et jeté en prison ou dans les bagnes. Plus de 2 000 citoyens furent incarcérés, 430 furent transportés en Afrique sans jugement, sans savoir de quoi on les accusait ; un certain nombre moururent des suites de mauvais traitements avant même d’être embarqués. Il y eut des arrestations singulières. Dans une ville du Midi, un directeur d’assurances fut jeté en prison et menacé d’être conduit à Lambessa, non qu’il fût républicain, mais parce que sa place lui rapportait 50 000 ou 60 000 francs et qu’un mouchard bonapartiste la convoitait ; on le relâcha lorsqu’il eut donné sa démission, en lui disant de ne plus recommencer, qu’on aurait l’œil sur lui. Le livre de M. Ténot, dont nous donnerons plus loin l’analyse, les Suspects en 1858, est plein de faits de ce genre. Une disposition de l’article 7 exigeait que, pour tomber sous le coup de la loi, les condamnés de 1851 fussent signalés de nouveau, par des faits graves, comme dangereux pour la sûreté publique. Cette restriction, qui semblait devoir être une sauvegarde contre l’arbitraire absolu, n’était qu’une duperie introduite dans la loi pour lui donner une apparence de justice. On se servit purement et simplement des listes de suspects dressées au moment du coup d’État de 1851, sans se soucier de savoir si les individus qui y étaient portés avaient commis de nouveaux méfaits, sans se soucier de savoir même s’ils existaient encore. Il y eut des mandats d’arrestation lancés contre des gens qui étaient morts depuis longtemps ; par quelles manœuvres s’étaient-ils signalés de nouveau comme dangereux pour la paix publique ? Il y en eut de lancés contre des proscrits de Décembre qui n’étaient jamais rentrés en France, d’autres contre des individus enfermés depuis trois ou quatre ans dans des maisons d’aliénés. “Tout se réunit donc, dit M. Ténot, pour établir que les arrestations ont été faites sur des listes datant de 1851. Voilà ce qui étonnera la postérité. Voilà ce qui fera juger les proscriptions de 1858 plus sévèrement encore que celles de Marius et de Sylla, et celles même de décembre 1851 et janvier 1852. On a appelé la loi de 1858 la loi des suspects ; si nous avions un mot plus fort pour la caractériser, nous nous en servirions.”

La loi de sûreté générale devait être abrogée en 1865, au moins dans les dispositions considérées par la Chambre comme transitoires ; il n’en fut rien. Le gouvernement continua d’être armé des pouvoirs dont il faisait un si honteux abus jusqu’en 1870, époque à laquelle la loi fût abrogée. Chaque année, lors de la discussion de l’adresse ou du budget, le petit groupe des députés de l’opposition s’honora en demandant l’abrogation de cette loi d’exception ; c’est à peine si les orateurs du gouvernement, les Rouher, les Baroche, daignaient répondre par quelques plates facéties, et la majorité, toujours docile, se hâtait de voter l’ordre du jour. On trouvera la discussion la plus importante qui ait eu lieu à ce sujet au Corps législatif dans le Moniteur du 22 février 1864.

Jurisprudence

Demande de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique. Voir SUSPICION.

Police de sûreté

Voir POLICE GÉNÉRALE.

Sûreté générale

Voir POLICE POLITIQUE.

Comité de sûreté générale

Voir COMITÉ.

________

La République

Enfin, pour donner du cœur à l’ouvrage aux soldats de la civilisation et de Dieu, rien ne fut d’un usage plus efficace que le récit des “atrocités” mises au compte des ouvriers en armes. Ces abominations ne sont pas faites pour surprendre un homme, par exemple, comme le marquis de Normanby, lequel écrivait, le 24 [juin 1848] : “Le faubourg Saint-Marceau est au pouvoir de ses habitants, gens de la pire espèce.” Nous avons déjà vu Marrast et Sénard insister sur l’article “pillage”, premier point, comme on sait, du programme des insurgés, et l’on n’aura pas oublié l’adjonction faite au Moniteur, le 16 mai, afin d’éclairer la province sur les “deux heures de pillage” réclamées par les amis de Barbès. Cette fois-ci de même, la police de Recurt poussera le zèle jusqu’à produire – au sens le plus concret du mot – des pièces à conviction décisives : on avait trouvé, on exhibait, parmi les trophées conquis sur certaines barricades, des drapeaux portant cette devise : “Vainqueurs, le pillage ; vaincus, l’incendie !” On ne le leur faisait pas dire ! Des “bêtes féroces”, criait La Revue des Deux Mondes, des “bêtes féroces professant comme religion le pillage, le viol et l’incendie !” À la vérité, on éprouvait de l’embarras sur cette question, précisément, du bien d’autrui. On écoutait mal Victor Hugo rapportant que son domicile, place des Vosges, avait été envahi par des émeutiers qui tiraient par les fenêtres mais n’avaient touché à rien dans l’appartement. Et Mérimée, qui a fait le coup de feu sur les rouges “avec tout ce qu’il y a d’honnêtes gens à Paris”, et qui déclare à Mme de Montijo : pour les ouvriers, “il s’agissait de piller la ville”, baisse la voix pour lui confier, à la fin : “nous sommes entrés dans les maisons de la rue Saint-Antoine d’où les insurgés venaient d’être délogés ; les habitants nous ont dit qu’on ne leur avait rien pris ; sur les boutiques, on voyait écrit à la main par les insurgés : Mort aux voleurs ! ” Le Correspondant reconnaîtra en passant que l’insurrection “a oublié les églises et n’a point insulté la religion” (il notera même que “pas un” des ouvriers mourant n’a refusé les derniers sacrements), mais ces brèves remarques sont postérieures à la victoire. Pendant l’action, les journaux raisonnables, lus par ce que Mérimée appelle “toute la saine population”, La Patrie, Le Siècle, L’Assemblée nationale et particulièrement Le Constitutionnel du célèbre M. Véron, ont été au-dessus de tout éloge dans leur campagne d’informations : les amis de l’ordre apprenaient par eux que les insurgés crevaient les yeux des prisonniers et leur arrachaient la langue ; que des cantinières, vendues à l’ennemi, offraient aux gardes nationaux de l’eau-de-vie empoisonnée ; que les rouges traînaient les petites filles des pensionnats dans les rues pour les aligner devant les barricades et mitrailler ainsi la troupe à l’abri de cet innocent rempart ; que les ouvriers transformaient en lampions les crânes des soldats qu’ils avaient tués ; que certains raffinés se faisaient des flambeaux avec des gardes nationaux enduits de résine, et que les femelles du prolétariat avaient pour divertissement de scier vivants entre deux planches les malheureux qui tombaient entre leurs mains. Le Lampion eut cette trouvaille : “On a découvert sur le cadavre d’un socialiste le billet démocratique que voici : Bon pour trois dames du faubourg Saint-Germain.” M. de Castellane pendant le combat (dans la journée du 25) prend note des détails qui viennent de lui parvenir : “on a trouvé [dans une rue reconquise] une pompe pleine de vitriol” ; “on a coupé les poignets à un jeune garde mobile et on les lui a mis dans ses poches en lui disant de les porter à ses parents” ; “sur plusieurs drapeaux” enlevés aux insurgés, se lit l’inscription suivante : “Pillage”, ou “Viol”, Mérimée a “vu” un homme “qui avait les bras rougis jusqu’aux coudes pour s’être lavé les mains dans le ventre ouvert d’un mobile blessé” ; Mérimée a vu l’homme ; le crime, non ; mais on le lui a raconté, comme on lui a fourni cette autre notation pittoresque au sujet des travailleurs : “sur leurs barricades, à côté du drapeau rouge, on voyait des têtes et des bras coupés” ; et le vicomte d’Arlincourt, en août, dans sa tonnante brochure Dieu le veut ! rappellera aux gens de bien les hauts faits des “sauvages héros de la République rouge” : “des hommes ont été mutilés, sciés, crucifiés, jetés dans les fournaises ; des yeux ont été crevés, des langues coupées, des cœurs arrachés !”

L’enquête sur les événements de juin (Commission Barrot-Bauchart) connaîtra d’irritants déboires lorsqu’elle voudra tenter d’apporter sur ce point les précisions indispensables : localisation, noms des victimes, noms des coupables [4].

Extraits de La Première résurrection de la République

(p. 436-443),

d’Henry Guillemin

________

Pierre de la Gorce

Des Décrets du 11 juillet 1848 à la Loi du 28 juillet

Il ne suffisait pas de reconstituer la force publique et de ranimer le travail et le crédit. La presse et les clubs avaient mis trop d’ardeur à souffler la sédition pour qu’il ne fût pas indispensable d’en réprimer les excès. Nul ne semblait plus que Cavaignac pénétré de cette nécessité. Il avait à cet égard amplement usé des pouvoirs que lui conférait l’état de siège : pendant l’insurrection, il avait suspendu onze journaux : non content de ces mesures, il avait, par un acte de rigueur peut-être excessif, fait arrêter et garder au secret l’un des publicistes les plus considérables de l’époque, M. de Girardin. Le 11 juillet, il présenta à l’Assemblée trois projets de décrets destinés à réglementer ces matières. Le premier de ces décrets rétablissait le cautionnement sur les journaux, cautionnement qui, à la vérité, était réduit à 24 000 francs pour les feuilles quotidiennes ou semi-quotidiennes publiées à Paris, et était d’un chiffre encore inférieur pour les feuilles hebdomadaires ou publiées dans les départements. Le second prévoyait les crimes et délits commis par la voie de la presse et reproduisait, en les adaptant aux institutions républicaines, les pénalités édictées par les lois de 1819 et de 1822. Le troisième enfin était relatif aux clubs.

Aux termes de ce dernier décret, toute ouverture de club devait être précédée d’une déclaration préalable faite, soit à la préfecture de police, soit à la mairie : les séances devaient être publiques, et cette publicité ne pouvait être éludée par aucune constitution de comité secret : l’autorité avait le droit de déléguer un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire pour assister aux réunions ; toute discussion de propositions contraires à l’ordre ou aux bonnes mœurs était prohibée ; il était défendu, sous des peines sévères, de porter des armes apparentes ou cachées ; enfin toute adresse ou affiliation de club à club était interdite.

Certes, il était humiliant

pour des républicains

de rééditer ainsi à leur usage,

en les aggravant même sur quelques points,

les lois de la monarchie.

Certes, il était humiliant pour des républicains de rééditer ainsi à leur usage, en les aggravant même sur quelques points, les lois de la monarchie. Cependant l’Assemblée ne refusa ses suffrages à aucun de ces projets. Les uns, désabusés, votèrent mélancoliquement la condamnation de leurs doctrines ; les autres, saisis de cet esprit d’impitoyable répression qui est assez familier aux libéraux quand la peur les prend, se réjouirent de restaurer, fût-ce à ce prix, la paix publique si follement compromise. Pour triompher des répugnances des plus scrupuleux, on fit observer qu’il s’agissait de mesures non définitives, mais transitoires, qui disparaîtraient dans une refonte générale des lois sur la presse et sur les réunions ; cela était vrai pour le décret sur le cautionnement, qui n’était valable que jusqu’au 1er mai 1849.

________

Parenthèse :

La Révélation Réaliste a promis de définir ce qu’est notre Époque dans l’Histoire. La chose prend tournure.

Tout se passe comme si la formation du parti Noir visait une grande revanche, au terme des Temps Modernes, en 1840, sur la grande défaite infligée à la réaction féodale au départ des Temps Modernes, 375 ans plus tôt, pour maudire et ruiner l’œuvre de 15 générations de bourgeois.

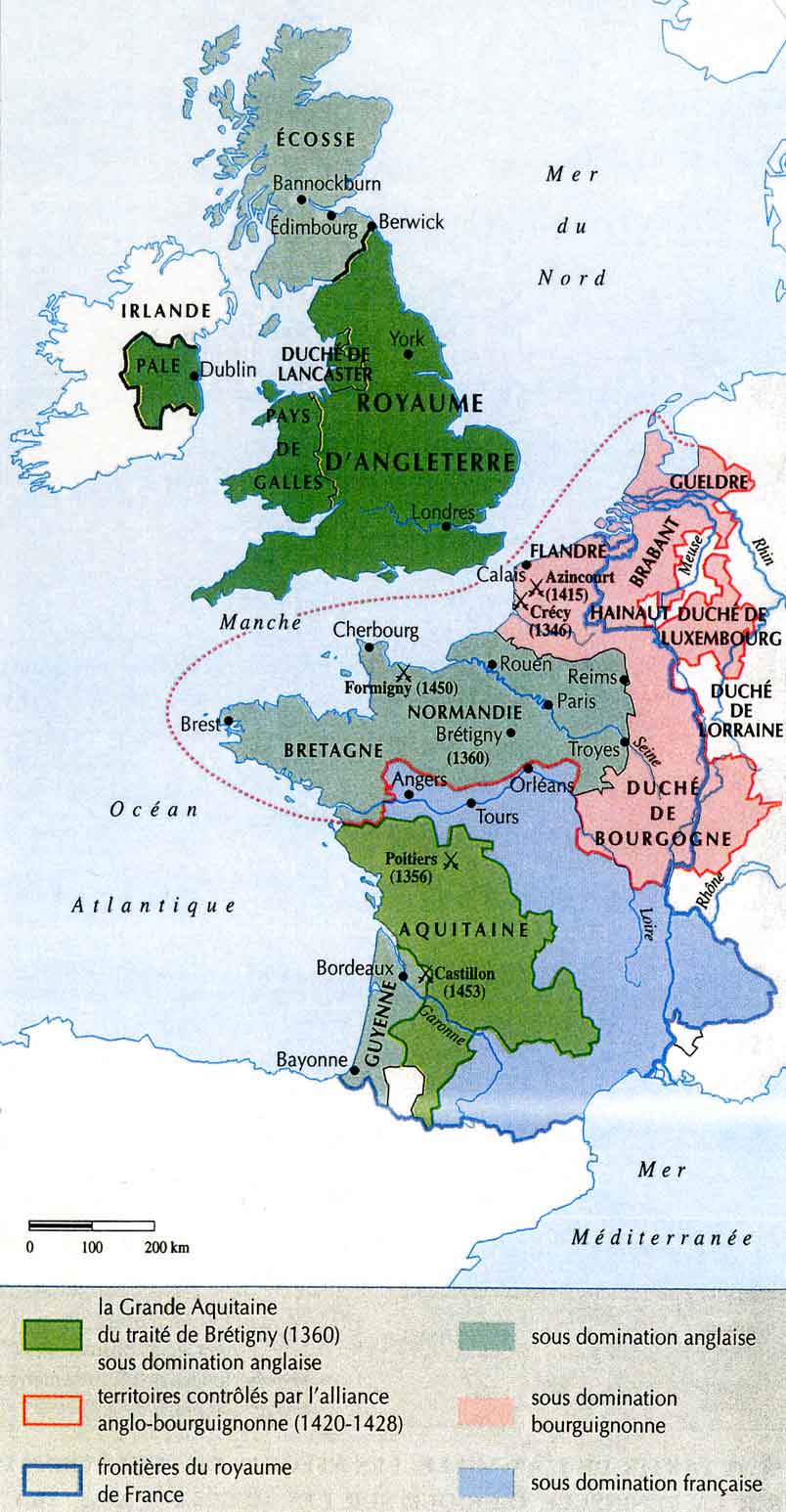

J’explique. En 1465, une 1ère “Ligue du Bien Public” s’était constituée, au royaume des Francs, animée en particulier par les Ducs de Bourgogne et de Bretagne. C’était une conjuration des débris du système médiéval latin dominé par le Pape et l’Empereur, pour faire barrage à l’avènement imminent et redouté d’une Monarchie Bourgeoise, qui se substituerait à la vieille Principauté Royale au bout du rouleau. C’est Louis XI, le plus haï de nos rois, qui brisa sans retour l’odieuse Ligue.

Ajoutons que, parallèlement, en Angleterre, le roi Édouard IV achevait de manière analogue la “guerre des Deux-Roses”, par la victoire de la maison d’York (rose Blanche) sur celle de Lancastre (rose Rouge). Si bien que Louis XI et Édouard IV jetaient enfin aux oubliettes la barbare “Guerre de Cent Ans”, et ouvraient ensemble la page de la civilisation Moderne, où l’on eut une vraie France et une vraie Angleterre, c’est-à-dire vraiment Nationales, tant par leurs frontières que par leur constitution sociale.

Notons enfin que si la défaite de la vieille Ligue faisait sortir l’Europe du tunnel de 125 ans de barbarie féodale dominante, à l’inverse la victoire du Parti Noir de 1840 allait engager le monde dans le tunnel de la barbarie bourgeoise dominante.

Mon retour sur le passé peut surprendre ; il est pourtant vital. C’est seulement de cette façon que l’on peut prendre l’exacte mesure des enjeux brûlants du présent, déterminer précisément qui sont nos vrais amis et nos vrais ennemis, et savoir exactement ce qu’on a à faire.

Freddy Malot

________

PAR E. FAYARD

•••

LYON – N. SCHEURING, Libraire Rue St Dominique, 13.

PARIS – A. PICARD, libraire Rue Bonaparte, 82.

1876

[…] M. le procureur général Dupin, était d’autant plus louable qu’il était sans aucuns biens [5].” À diverses époques de l’histoire du Parlement de Paris, on trouve des caractères comme celui de la Vacquerie.

Malgré son despotisme absolu Louis XI, dont la maxime était : Qui nescit dissimulare, nescit regnare, savait parfaitement reconnaître et apprécier les hommes d’honneur auxquels il pouvait se confier. Il compta parmi ses plus éminents serviteurs trois hommes qui avaient commencés par être ses ennemis : Philippe de Chabannes, comte de Damptmartin, Louis de Lescure, comte de Cominges et Philippe de Commynes. Il sut les conquérir par sa pénétration et son ferme esprit politique et leur resta aussi fidèle qu’ils lui furent fidèles et utiles eux-mêmes [6].

Louis XI, dont le règne fut un combat de chaque jour pour la cause de l’unité du pouvoir et du nivellement social [7], marcha malheureusement vers son but sans se préoccuper de la nature des moyens auxquels il eut recours. Pour l’atteindre, il lui sacrifia la justice, le droit, l’humanité et l’opinion des hommes. Ni l’élévation, ni la grandeur d’âme ne lui étaient naturelles, et il employait toutes les pratiques, tantôt astucieuses, tantôt violentes du pouvoir absolu. Aussi quoique affectant d’être roturier, il fut impopulaire, parce que si d’une main il frappa les seigneurs, de l’autre il accabla le peuple d’impôts et de vexations de toutes sortes [8]. La taille, sous son règne, s’était élevée de 1 200 000 livres à 4 500 000 livres. Ses contemporains l’appelaient l’araignée universelle, tant il travaillait sans relâche à ourdir une toile dont il tenait le centre et dont il étendait partout les fils. “Pour le bien juger, dit M. Dupont-White, il faut se placer dans le courant de scélératesses, de malignité, de bassesses qui était le train ordinaire de son temps. Il n’y résiste pas, il y cède volontiers ; mais enfin il est le seul qui fasse quelquefois de sages règlements, qui ait le souci du bien public, parmi tant de princes souverains comme lui et qui ne le faisaient sentir à leurs sujets que par leurs exactions et les supplices”. Triste société sans patriotisme, où le prince qui trompait le mieux était réputé le plus habile.

À vrai dire, Louis XI n’était pas plus cruel que la plupart des princes de son temps et il avait fait des choses dont aucun d’eux ne s’était montré capable. C’est la confirmation du jugement de Commynes que “Louis XI était celui des princes de son temps dont il y eut le plus de bien et le moins de mal à dire.” Malheureusement, Louis XI croyait à son droit comme le fit Louis XIV, et pensait que les choses du gouvernement ne sont pas régies d’après les lois de la morale ordinaire et les règles du droit commun. Il n’examinait dans les moyens que leur efficacité. L’utile était sa seule règle. Il se plaisait à dire : “qui a la réussite à l’honneur” et jamais il ne comprit quelle puissance il y a dans la justice. Il avait fait de grandes choses, il avait contribué plus qu’aucun autre roi à l’agrandissement et à l’unité politique de la France ; mais il avait détrôné partout la religion du devoir et du droit, pour substituer la religion de la force, de la ruse et du succès. Ce despote n’est pas de la race des tyrans égoïstes, mais de celle des novateurs impitoyables. “Ce méchant homme, se borne à dire Michelet, était parfois un homme.” Bossuet est moins indulgent : “Louis XI, dit-il, avait élevé sa puissance au plus haut point, et son autorité était si bien établie dans le royaume et respectée au-dehors qu’il n’avait qu’à vouloir pour être obéi. Cela est grand et illustre, mais d’avoir tourné la religion en superstition, et de s’être si étrangement abandonné aux soupçons et à la défiance, d’avoir été si rigoureux dans les châtiments et d’avoir aimé le sang, sont les qualités d’une âme basse et indigne de la royauté.” Ajoutons, avec Augustin Thierry, “que la condamnation qu’il mérite et dont il restera chargée, c’est le blâme que la conscience humaine inflige à la mémoire de ceux qui ont cru que tous les moyens sont bons pour imposer aux faits le joug des idées.”

Si l’on considère spécialement l’action de Louis XI sur l’administration de la justice, on ne peut lui pardonner ni son dédain pour les formes légales, ni son penchant pour les commissions extraordinaires et pour la justice sommaire de ses prévôts ; mais on ne doit pas oublier non plus, qu’il établit les parlements de Grenoble, de Bordeaux et de Dijon, qu’il dota la magistrature de l’inamovibilité et qu’en mourant il fit jurer au Dauphin de la maintenir. Louis XI ne voyait pas, sans doute, dans l’inamovibilité des juges l’une des plus précieuses garanties de la justice, mais il comprenait que c’était un sûr moyen de miner la puissance des grands vassaux, en leur inspirant la crainte d’un pouvoir qui pouvait les réprimer. Aussi, peu avant sa mort, ce prince adressa au Parlement la lettre suivante : “Nos amés et féaux, nous vous envoyons le double des serments qu’à notre avènement à la couronne nous avons faits, et parce que nous désirons les entretenir et faire justice à chacun, ainsi qu’il appartient, nous vous prions et néanmoins mandons très expressément, que de votre part y entendiez et vaquiez tellement, que par votre faute aucune plainte n’en puisse avenir, ni à nous charge de conscience.” Ces préoccupations et ces scrupules tardifs de Louis XI, que l’histoire a le droit d’invoquer contre lui, prouvent combien ce monarque attachait de l’importance à la bonne administration de la justice, quoiqu’il eût souvent obligé les magistrats à plier sous ses volontés absolues. “Tout mis en balance, c’était un roi,” mais les peuples ne se contentent pas d’être utilement servis : ils ont besoin d’admirer ou d’aimer et Louis XI n’inspira à la France ni l’un ni l’autre de ces sentiments.

Lorsque Louis XI mourut, “ce fut, dit M. de Barante, une grande allégresse dans le royaume. Ce moment était impatiemment attendu comme une délivrance et comme la fin de tant de maux et de craintes.” C’est là une triste réflexion que l’impartialité de l’histoire oblige à appliquer trop souvent à d’autres souverains, même à ceux qui ont le plus contribué à l’unité et à la grandeur de la France.

Quoique le dogme de la souveraineté royale fût désormais hors de page, Louis XI n’avait pas perdu le souvenir des abus de la régence sous Charles VI, il voulut en prévenir le retour pendant la minorité de son fils. Au lieu de confier la direction des affaires de l’État à l’un des princes ou des grands feudataires, il chargea de ce soin sa fille, Anne de Beaujeu, “fine femme et déliée s’il en fut oncques, et vray image en tout du roy Louis, son père”. Cette princesse “la moins folle femme du monde,” disait Louis XI, dont elle avait les bonnes qualités sans les mauvaises, était digne de continuer l’œuvre de son père. Agée de 22 ans à peine, elle déploya dans la situation difficile où elle se trouvait, une habileté, un courage et une prudence fort au-dessus de son âge. Comprenant que des concessions étaient nécessaires pour répondre au sentiment public, elle entra hardiment dans cette voie. Son premier acte fut de remettre le quart de la taille qui descendit de 4 500 000 livres à 3 375 000 livres. Nulle mesure ne pouvait rendre le peuple plus favorable au gouvernement d’Anne de Beaujeu, mais la sagesse de cette princesse fut bientôt mise à une rude épreuve. En butte à une conjuration des princes et des seigneurs, dont Louis d’Orléans était le principal instigateur, elle sut en prévenir les effets, en s’attachant par des concessions des hommes hardis et entreprenants tels que le duc de Nemours, le comte de Brosses et le duc René II.

De nobles seigneurs persécutés sous le dernier règne rentrèrent en grâce près du roi. Les privilèges de plusieurs bonnes villes furent confirmés. Enfin d’indignes favoris, ministres des vengeances et du despotisme du feu roi, qui avaient encouru au plus haut point la haine publique, furent poursuivis criminellement. Le plus mal famé, Olivier-le-Daim, devenu de premier valet de chambre le ministre et le confident de Louis XI, fut envoyé au gibet de Montfaucon par arrêt du Parlement. Jean Doyat, gouverneur d’Auvergne, qui avait eu l’audace de braver le duc de Bourbon, son ancien maître, fut condamné à être fouetté en place de Grève, à avoir la langue percée avec un fer rouge et la tête tranchée à Montfaucon, ce qui fut exécuté. En outre le Parlement refusa d’enregistrer les donations que Jean Cottier, médecin de Louis XI, avait obtenues dans les derniers temps de la vie de son maître. Cottier, qui s’était emparé de l’esprit de Louis XI en le menaçant de la mort, n’échappa au supplice qu’en faisant une restitution de cinquante mille écus.

Quoique Anne de Beaujeu redoutât la convocation des États généraux demandée par les grands du royaume, elle y consentit. Ils se réunirent dans la grande salle de l’archevêché de Tours. Les députés, surtout ceux du troisième ordre, désignés pour la première fois sous le nom de Tiers-États, que lui a donné l’histoire, ne voulurent pas servir d’instrument aux rancunes féodales. Ils confirmèrent le testament de Louis XI et maintinrent la garde du jeune roi, et en réalité la régence, à Anne de Beaujeu. Ce fut pendant la tenue de ces États, qui portèrent la main à tous les abus, signalèrent toutes les réformes et dont le résultat le plus réel fut de consacrer définitivement la prédominance du Tiers-État dans ces assemblées, qu’un député de la noblesse de Bourgogne, Philippe Pot, seigneur de la Roche, ancien conseiller de Philippe-le-Bon, prononça le discours suivant : “La chose publique doit être mise entre les mains des États généraux, moins pour qu’ils l’administrent eux-mêmes que pour qu’ils la fassent administrer par ceux qu’ils en croiront dignes. La royauté est un office et non un héritage. C’est le peuple souverain qui, dans l’origine, créa les rois. L’État est la chose du peuple, la souveraineté n’appartient pas aux princes qui n’existent que par le peuple, ceux qui tiennent le pouvoir par force ou de toute autre manière sans le consentement du peuple, sont usurpateurs du bien d’autrui. En cas de minorité ou d’incapacité du prince, la chose publique retourne au peuple, qui la reprend comme sienne ; le peuple, c’est l’universalité des habitants du royaume, les États généraux sont les dépositaires de la volonté commune ; un fait ne prend force de loi que par la sanction des États, rien n’est saint, ni solide sans leur aveu.”

“S’il s’élève quelques contestations relatives à la succession royale ou à la régence, à qui appartient-il de la décider, sinon à ce même peuple qui a d’abord élu les rois, qui leur a confié toute l’autorité dont ils se trouvent revêtus et en qui réside foncièrement la souveraine puissance ? car un état, un gouvernement quelconque est la chose publique, et la chose publique est la chose du peuple.”

“Vous donc, qui êtes les représentants du peuple et obligés par serment de défendre ses droits, pourriez-vous douter que ce ne soit à vous de régler l’administration et la forme du conseil ! Qui peut maintenant vous arrêter ? Le chancelier ne vous a-t-il pas déclaré que le roi et les princes attendent de vous ce règlement ? On m’objecte qu’immédiatement après la mort du dernier roi, et sans attendre notre consentement, on a pourvu à l’administration et dressé un conseil, et qu’ainsi nos soins seraient désormais tardifs et superflus. Je réponds que l’État ne pouvant se passer d’administrateurs, il a été nécessaire d’en nommer sur-le-champ pour vaquer aux affaires les plus urgentes ; mais que ce choix et tous les autres règlements qui ont été faits depuis la mort du roi, ne sont que des règlements provisoires et qu’ils n’auront d’autorité qu’autant que vous les aurez confirmés.”

L’orateur disait en terminant : “Si des raisons si fortes ne peuvent vous ébranler, n’imputez désormais qu’à votre lâcheté tous les maux qui affligent l’État ; et vous qui conservez encore des cœurs français, ne souffrez pas que la nation vous accuse d’avoir trahi sa confiance, et qu’un jour la postérité ne vous reproche de ne lui avoir pas transmis le dépôt de la liberté publique tel que vous l’avez reçu de vos pères. Sauvez vos noms de l’opprobre.”

Ce langage si ferme, si indépendant, si patriotique, prouve que le principe de la souveraineté nationale n’est pas une invention de nos jours. Jamais il n’a été plus nettement posé et plus énergiquement revendiqué.

Dans le chapitre sur la justice, les cahiers du Tiers-État disaient : “la justice est dame princesse des autres vertus, car sans elle nulle monarchie ni chose publique ne peuvent prospérer ni parvenir au souverain bien, qui est le bien du pays… Il est raisonnable et très nécessaire d’avoir à icelle un singulier regard en remettant les élections en vigueur, car justice ne peut être exercée sinon par des gens justes.”

“Et d’autant qu’il n’y a rien qui excite si fortement un officier ou un serviteur à bien loyalement et diligemment servir son maître, que l’assurance de conserver son emploi, tant qu’il en remplira exactement les fonctions ; il semble aux mêmes États qu’aucun officier ne doit être privé de sa charge ni des émoluments qui y sont attachés, s’il n’a été convaincu de prévarication, car autrement il ne serait ni si vertueux, ni si hardi à garder et à défendre les droits du roi ; et si serait plus aigu et inventif à trouver exactions et pratiques, pour ce qu’il serait tous les jours en doute de son office.”

Malgré les lois contre la vénalité des charges de judicature la résignation des charges se faisait à prix d’argent et l’abus existait à tous les degrés de la hiérarchie. On ne rendait plus la justice, on l’exploitait. Frappés de ces graves inconvénients, les États disaient : “Au temps passé, sous Louis XI, quand un homme était accusé, il était perdu ; les délateurs étaient souvent mis au rang des juges, et après le jugement, ils participaient aux dépouilles des condamnés.” En conséquence, les États réclamaient la double garantie de l’élection et de l’inamovibilité et que les magistrats qui, après avoir obtenu du roi Louis XI des offices à bon et juste titre, en avaient ensuite été dépouillés sans cause, y fussent rétablis ou du moins fussent admis à en poursuivre la restitution en justice. Enfin les États demandaient qu’il ne fût plus nommé de commissions, que chaque accusé fut renvoyé devant ses juges naturels, que les formes de la procédure fussent strictement gardées, que les frais des procès en cour du Parlement fussent diminués et que la pragmatique sanction fût rétablie.

Aucune de ces questions ne fut complètement résolue, et les États se séparèrent après avoir formulé de simples vœux, reçu la promesse qu’ils seraient convoqués sous deux ans ; mais quatorze ans s’écoulèrent sans convocation nouvelle et les taxes furent levées par ordonnances et réparties sans contrôle. En 1484 les idées politiques n’étaient plus celles de 1357. La bourgeoisie était moins désireuse de droits locaux et d’indépendance personnelle que d’ordre public et de vie nationale. Les juges révoqués ne furent pas remis en possession de leurs charges et, malgré les promesses formelles du conseil du roi, la réalisation des réformes de la justice n’eut lieu qu’en 1493 et 1498. Les officiers du Parlement furent confirmés provisoirement au nom de Charles VIII, et les droits de ressort et de souveraineté de cette cour sur le pays de Flandre furent suspendus pendant dix ans, pour être agréable à Philippe d’Autriche, comte de Flandre. La politique avait amené cet amoindrissement du ressort du Parlement de Paris, la politique allait lui donner une action plus grande.

________

Histoire des Français

Depuis le temps des Gaulois jusqu’en 1850

Par M. Théophile Lavallée

•••

Paris – 1838

Paulin et Hetzel, éditeurs

rue de Seine-Saint-Germain, 53.

§ II. ÉTATS DE 1484.

Les états s’ouvrirent à Tours, le 15 janvier 1484 ; et, pour procéder à la réforme des abus avec plus de facilité, ils se partagèrent en six bureaux ou nations où les trois ordres étaient confondus. C’était une grande faute, car les haines provinciales, et les résistances de localité vinrent se mettre à la traverse de toutes les réformes. Dès le commencement, une foule de propositions réprobatives du gouvernement de Louis XI jetèrent la confusion dans l’assemblée : le bas clergé demandait le rétablissement de la pragmatique, le tiers-état l’abolissement de la gabelle, les princes l’expulsion des conseillers du feu roi, le duc de Lorraine la restitution du Barrois et de la Provence, les enfants d’Armagnac la restitution de leurs biens, etc. Mais la véritable discussion s’ouvrit sur la question fondamentale de la régence du royaume et de la garde du roi. “Quelques-uns opinaient que l’autorité suprême du royaume était échue aux états, qu’ils ne devaient pas recourir aux supplications, si ce n’est pour la forme, mais qu’il fallait décréter et commander jusqu’à ce que les états eussent institué le conseil qui recevrait d’eux la souveraine puissance.” On proposa d’attribuer cette puissance à une assemblée composée de douze conseillers du feu roi, auxquels les états adjoindraient douze autres membres. La délibération fut très tumultueuse. Les princes, voyant la tendance toute démocratique de l’assemblée, déclarèrent que les états n’avaient aucun droit à s’occuper de la régence, et que, quand le roi était empêché d’exercer le pouvoir, c’était aux princes du sang à le remplacer. Philippe Pot, député de la noblesse de Bourgogne, répondit par un discours très remarquable, où germent les idées républicaines de la réforme luthérienne. “Dans l’origine, dit-il, le peuple souverain créa des rois par son suffrage. Les princes sont institués, non afin de s’enrichir aux dépens du peuple, mais pour, oubliant leurs intérêts, enrichir et faire avancer la chose publique. Il n’y a que des flatteurs qui attribuent la souveraineté au prince, laquelle n’existe que par le peuple... La chose publique n’est que la chose du peuple : c’est lui qui l’a confiée aux rois. Quant à ceux qui l’ont possédée de toute autre manière, ils n’ont pu être réputés que des tyrans ou des usurpateurs du bien d’autrui. Il est évident que notre roi ne peut gouverner la chose publique par lui-même ; mais alors elle ne doit point revenir aux princes : elle appartient à tous. C’est au peuple, qui l’a donnée, que la chose du peuple doit revenir ; or, j’appelle peuple, non point la populace ou seulement les sujets du royaume, mais les hommes de tous les états, même les princes.”

Ces beaux principes n’étaient peut-être que des mots déclamatoires pour celui qui les énonçait et pour ceux qui les entendaient ; la nation, habituée à être gouvernée, était incapable de se gouverner elle-même ; et cette discussion, si longue et si orageuse, finit par cette déclaration : que le roi lui-même ferait les ordonnances, expédierait les actes et présiderait le conseil, que le duc d’Orléans présiderait en son absence, après lui le duc de Bourbon, et après celui-ci le sire de Beaujeu ; les autres princes du sang avaient droit de séance et voix délibérative. Le conseil devait se composer des anciens conseillers de Louis XI, auxquels seraient adjoints douze autres membres choisis dans les états. Il ne fut pas question de la dame de Beaujeu, à qui on laissa seulement, comme femme et comme sœur, la garde et l’éducation du roi. C’était cependant elle, “fine et déliée s’il en fut oncques, dit Brantôme, et vraie image en tout de son père,” qui avait amené ce résultat si insignifiant en apparence : elle eut soin de faire présider constamment le jeune roi, écarta du conseil les ducs d’Orléans et de Bourbon, et donna en réalité la présidence à son mari, qui n’avait qu’une volonté avec elle ; et ainsi se trouva constitué, malgré les princes, malgré la nation, malgré le jeune roi lui-même, qui craignait sa sœur, le gouvernement d’une femme qui était seule digne et capable de faire reprendre à la France la marche imprimée par Louis XI.